| 最新IT教育―実践、成果を報告― | ICT|フィンランド教育 |

| 最新IT教育―実践、成果を報告― | ICT|フィンランド教育 |

いよいよ平成23年度から公立小学校5、6年生で外国語活動が始まるが、どのような指導を行っていけばよいか模索している学校も多い。そこで、すでに平成16年度から英語科として週2時間の授業を行っている東京都・暁星小学校の取り組みについて、同校の佐藤正吉校長と英語科主任の岡澤永一教諭に話を聞いた。

|

▲佐藤正吉校長

|

フランス人宣教師が創立した暁星小学校では、1888年の開校以来、全学年の児童にフランス語を教えてきた。伝統のフランス語から英語に移行したのは、「時代の要請」と佐藤校長は語る。

「開校から120年以上たった21世紀の今、子どもたちが社会に出れば、世界の共通語である英語の力は必ず求められるでしょう。その英語をツールとして使える人を育てるため、正課としての英語科を検討し始めたのです」

先行して英語活動・授業に取り組む学校や専門家の意見を参考に、同校独自のカリキュラムを作成し、平成16年度新入生から授業をスタートさせた。現在、英語科は見学希望の絶えることない同校における目玉教科となっている。それは6年間の一貫したカリキュラムや各学年の到達目標、日々の授業における言語的ねらい、なによりもその授業での実践方法が綿密に考え抜かれているからである。

1、2年生では、語集団(例…数、色、形、食べ物など)を、3年生からは、文法項目(例…Iが主語の文、一般動詞、命令文など)を中心に授業が構成されていく。

また、4年生以上は出席番号順にクラスを2グループに分ける少人数体制で、個別のやりとりを増やす。

シャワーのように英語を大量に聞かせることが習得への近道だと考える研究者もいる。しかし岡澤教諭は違う。「どんなにおもしろい話を英語で45分間聞かせても、児童が反応を示さなければ、それは単なる雑音にしかなり得ません。また、興味をひく内容であっても、やみくもに英語を聞かせるだけでは、児童はすべてに反応しようと必死になり、意識を向けるべき部分に気が付かないでしょう。英語活用能力を伸ばすためには、児童が心から聞きたい、知りたいと思う内容を言語的ねらいと組み合わせ、パターン化された英語でやりとりすることが最も効率的なのです。私はそれを《意味あるやりとり》と呼び、全体指導の中で多く行っています。また、大勢の前では発言しにくい児童とも、個別作業時に机間巡視しながら《意味あるやりとり》を行います」

「たとえば、haveを使った表現がその授業の言語的ねらいの場合、筆箱の中身やペットを飼っているか、兄弟はいるかなど児童本人についての話題を取り上げます。日本語では異なる動詞を必要とする表現も、すべてhaveで表わせることをやりとりから理解させ、haveのもつ広い意味を体得させます。この繰り返しによって、自然と児童の口からhaveを使った表現が出るようになるのです。日本語での説明は全く必要ありません」

過去の表現についても、動詞の過去形、規則変化や不規則変化などの文法説明は一切しない。「児童に過去の感覚を知ってもらうためのとっておきの題材が「氷」です。授業開始時、皿に氷をのせ、児童に「It is ice.」と伝えておきます。しばらくして皿の水を見せ、「It is water, but it was ice.」と言えば、明示的な文法説明をせずとも児童は即座にすべてを理解し、同様の文をどんどん作ることができるのです」

|

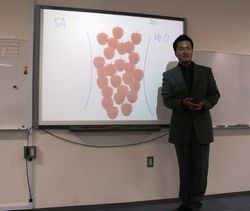

▲電子黒板で様々な英語活動を

展開する岡澤永一教諭 |

岡澤教諭は、平成18年から電子黒板を積極的に授業で利用している。

「電子黒板がありさえすれば、授業が楽しくなる、児童をひきつけられると考える人もいるでしょう。しかし、電子黒板は教師のアイデアを具現化するための道具にすぎません。大切なのは、熟考されたアイデアに基づいた授業を電子黒板で進めることです。それにより、児童と教師との《意味あるやりとり》は何倍も深まります」

How manyを扱う授業では、自作教材のゲームを電子黒板で行い、児童にHow manyのもつ概念の理解を促す。電子黒板に提示された25個のリンゴを児童チームと教師が互いに取り合って、最後の1個を取ったほうが負けとなるゲーム。ルール説明も英語で行われるが、単純なため児童はすぐに理解できる。

|

欲しいリンゴの数を尋ねると、児童からは「One.」や「Two apples.」など適切な反応が返ってくる。しかし、岡澤教諭はそこで終わらせない。すかさず「You want to take two apples.」と、児童の発言を補強して提示する。さらに教師のターンでは、「I want to take three apples.」と毎回伝える。教師が必ず勝つようになっているこのゲームに負けた児童は、「One more game, please!」と何度もゲームにチャレンジ。彼らはパターン化された表現にもかかわらず、楽しみながらそれにふれている。やがて児童はHow manyの概念理解だけでなく、より望ましい形での返答方法を身につけていき、自ら「I want to take three apples.」と答えるようになる。

「導入当初は電子黒板の可能性に魅力を感じつつも、黒板使用授業との差がどれほどか疑問もありました。しかし実際に使用してみると、児童との《意味あるやりとり》は確実に多くなり、その歴然とした差に正直驚かされました。そこから、もっと効果的な使用方法はないかと授業・教材研究を重ね、英語科のねらいに合致した自作教材の作成に至りました。英語科での有効活用が認められ、今では他教科でも電子黒板を利用した授業を行っています」

暁星小学校で6年間の英語授業を受けた初めての児童が今年、附属中学校に進学した。小学校で得た膨大な量の英語が頭に入っているが、それらはまだ知識として意識されてはいない。そこで中学校では、それまでの英語の意味や構造などを整理し理解させていくという授業スタイルで、小中の連携を図っている。

「フランス語を教えてきた100年以上の歴史から英語に切り替えて7年目。英語の授業スタイルは定まってきましたが、まだまだ進化するはず。どのように児童と英語をふれあわせるべきか、良い意味での試行錯誤を重ね、いつでも一歩先の英語教育を目指しています」と、佐藤校長はまとめた。

【2010年10月9日号】