奈良大学の地理学科GIS勉強会の3年生は、南海トラフ地震の発生で津波の被害を受けやすい地形である大阪市大正区を調査したGISマップを制作した。この調査結果や制作したGISマップは、ESRIジャパンが展開するGISプラットフォーム「ArcGISストーリーマップ」にて「大正区の津波避難場所巡り 南海トラフ巨大地震を考えて」と題して公開。今後も様々な情報を更新する。

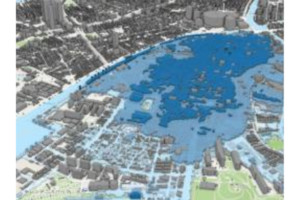

3Dモデルによる大正区浸水被害想定図

GIS(地理情報システム)は位置に関する様々な情報を地図上に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。日本では阪神・淡路大震災を契機に本格的な取組が始まり、社会基盤の一つとなっている。奈良大学地理学科では、阪神・淡路大震災直後から2012年まで防災調査団として被災地に入り、道路を塞ぐ瓦礫の分布状況や倒壊した家屋の撤去状況を調査し、GISで地図を作成してきた。こうしたGISの知識やノウハウは、学生による自主的なGIS勉強会となり、地理学科の先輩から後輩へと引き継がれている。

地理学科GIS勉強会に所属する3年生6名は、2024年7月から大阪市大正区の津波防災の調査研究を続けている。大正区は市内でも特に海抜が低い地域が多く、南海トラフ地震による津波被害への危機感が高まっている。北側は海抜0メートル前後の低地が広がり、川に挟まれた埋立地で工場や住宅が混在。また、橋や船でしか出入りできない地形のため、津波発生時には交通遮断のリスクも高く、住民の避難行動に大きな制約が生じる可能性もある。

大正区の津波避難場所

地理学科GIS勉強会の学生たちは、大正区でフィールドワークを実施。避難場所や危ない場所の写真を撮影し、建物の危険度や災害時の避難ビルの収容人数などをGISの地図に表示。GISの3Dマップ「PLATEAU」を活用して、津波時の浸水の深さを想定した地図も制作した。

海抜0メートル地帯が広がる大正区は、大きな避難所がないことが課題と学生たちは考える。現状、行政による避難所の割振りは収容人数のみしか想定されておらず、若者や高齢者など世代別に振り分けた避難ルートと、避難所の分散化や優先度を図ることを検討している。これらの研究成果は、2026年1月28日開催の「G空間Expo Geoアクティビティコンテスト」(国土交通省主催)で発表される予定。