2025年度文部科学省研究開発学校研究発表会が10月31日、春日井市立出川小学校・高森台中学校で開催された。両校はリーディングDXスクールの指定校でもあり、当日は全学年で情報の時間と教科学習を公開。37都道府県から約850人の教育関係者が参集した。午後の全体会は出川小学校において講演とパネル討議、両校からの実践報告が行われた。出川小学校の授業を取材した。

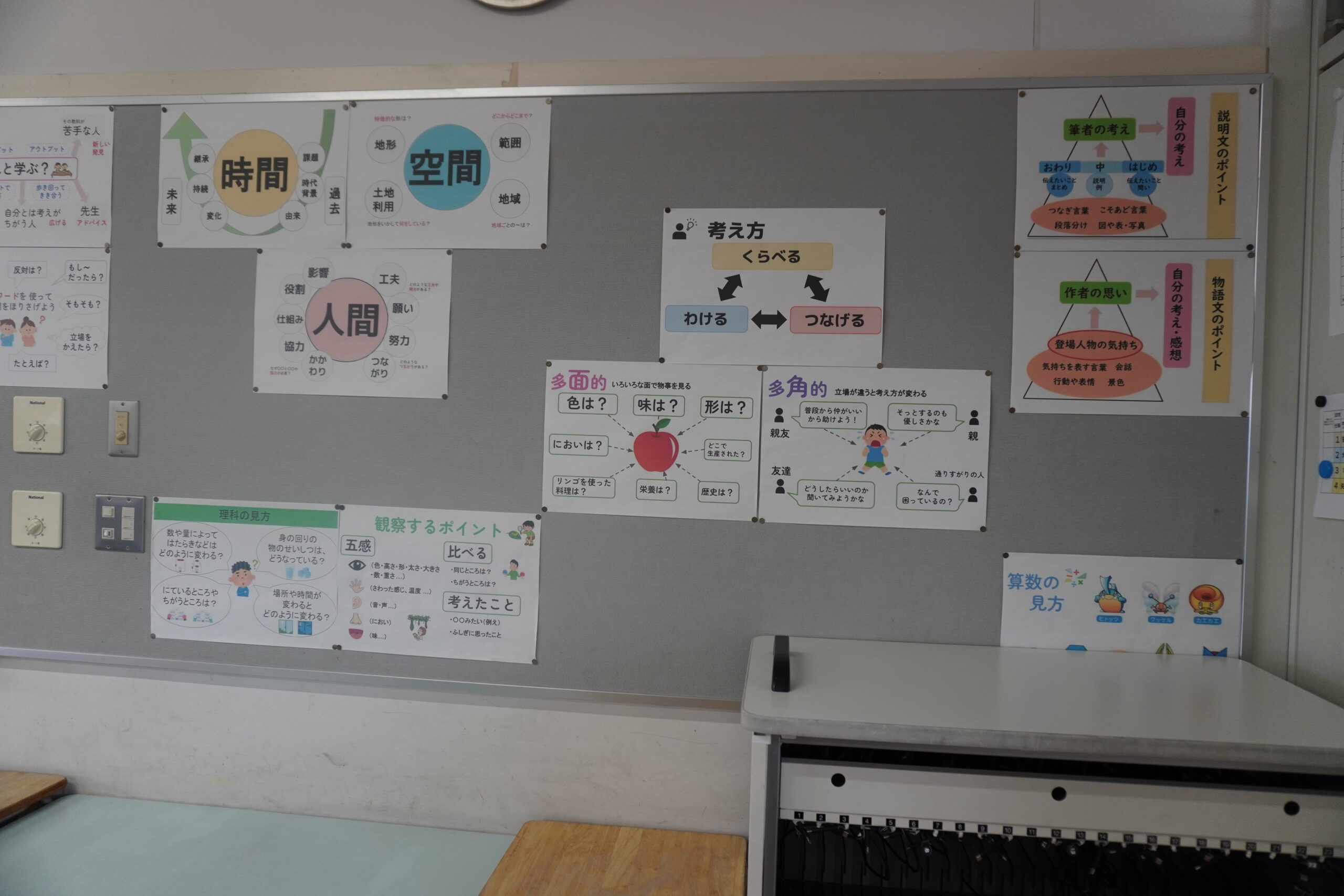

掲示板には情報活用能力の基となる考え方がまとめられている

現行の学習指導要領において情報活用能力は育成すべき資質・能力の1つ。しかし教科はなく、各教科や活動を通して育むものとされている。

そこで研究開発学校として出川小学校では、各教科に散りばめられている情報活用能力に類される活動を、全学年を通して系統立て、情報の時間として取り組んでいる。

次の学習指導要領では「総合的な学習の時間」に「情報の領域」が付加され、情報活用能力の育成に系統的に取り組むことが検討されている。総合的な学習の時間は3年生から開始することから、同校で行っている低学年の内容の多くは、情報の領域において3年生で実施することとなるだろう。ただし一部の内容を1・2年の各教科で行われる可能性もある(関連)。

公開授業の前には、情報の時間に3年間取り組んだ6年生が4人登壇。情報の時間を通して成長したことについて次のように報告した。

「情報収集の方法をたくさん学ぶことができ、自分たちで取り組むことが増えた。AIにも相談しながら成果物を評価できるようになった」

「いろいろな学び方から自分で選び、深めている。フォームを使ったアンケートなど、教科のほか、お楽しみ会や委員会で身につけたスキルを活用している」

「相手に合わせてわかりやすく伝える方法は、どの教科でも利用できる」

「自分が興味をもったことを課題に設定して学ぶことができるので楽しい」

「情報収集は重要。根拠が多いほど説得力が上がる」

「シンキング・サイクル※を学んだことで、自分の学びの経過をわかりやすく示すことができるようになった」※課題の設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現 の4サイクル

生成AIについては

「誤りがないかチェックするときに利用している」

「質問の際に個人情報を入れないように気をつけている」

「情報をうのみにせず、再度調べて確認するようにしている」と答えた。

同校の教員は

「情報の時間では『何のために学ぶのか』の目標を常に意識して取り組み、情報の時間で身につけた資質能力を教科学習で発揮できる授業づくりを行っている。情報の時間により、以前よりも早い段階で児童に委ねる学習が可能になった」と話した。

出川小の公開授業を参観した教育関係者は

「3年生から生成AIで思考やアイデアを壁打ちしていた。本市でも生成AIを授業で使いたいという要望は多く、今後活用を推進していく上での良いモデルとなった」

「うまくいかなかった時にどうふる舞うかを検討、共有する場面が多かった。失敗から学ぶという前提の共有が、上手く進むポイントではないかと感じた」

「6年のマイルール作りでは、座標軸を使って自分の立てた課題の難易度を分類していた。課題や目標設定の改善など様々な教科で取り入れることができそうだ」

「同一指導案だがメソッド化しておらず教員の裁量や力量、個性による違いが認められており、授業者の今後の成長の余地が許されている点に汎用性の高さを感じた」と話した。

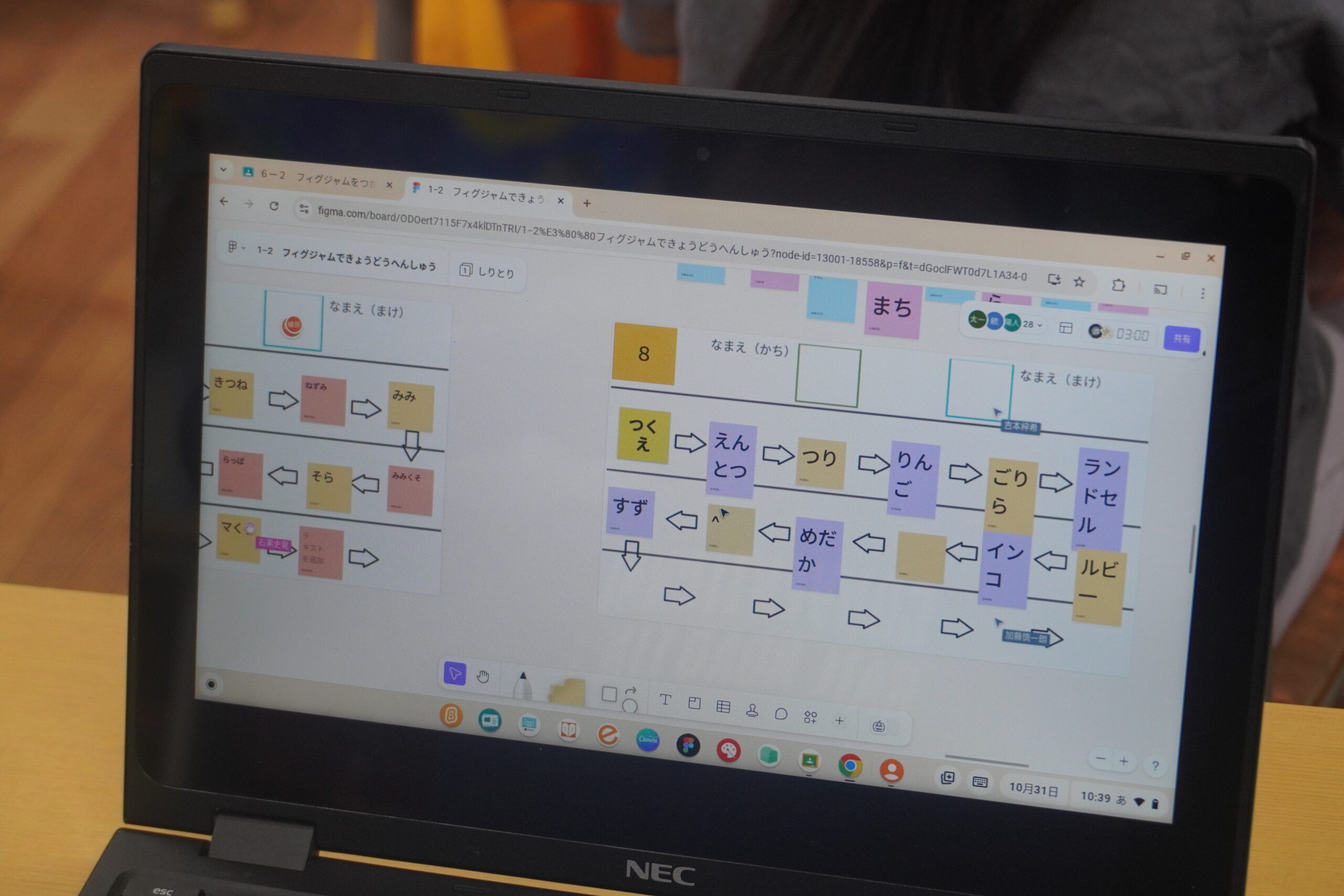

2人1組でフィグジャムを使ってしりとり(1年)

1年「フィグジャムをつかって、きょうどうへんしゅうしよう」では、付箋機能を用いてペアでしりとりを行っていた。

共同編集する良さや注意点を学びスムーズに使いこなせるようになることが目的だ。3学期に他教科で共同編集の活動を予定して

おり、そのための準備でもある。体験後は上手くいかなかったことを発表し合ってスムーズに活動するための方法を考えた。

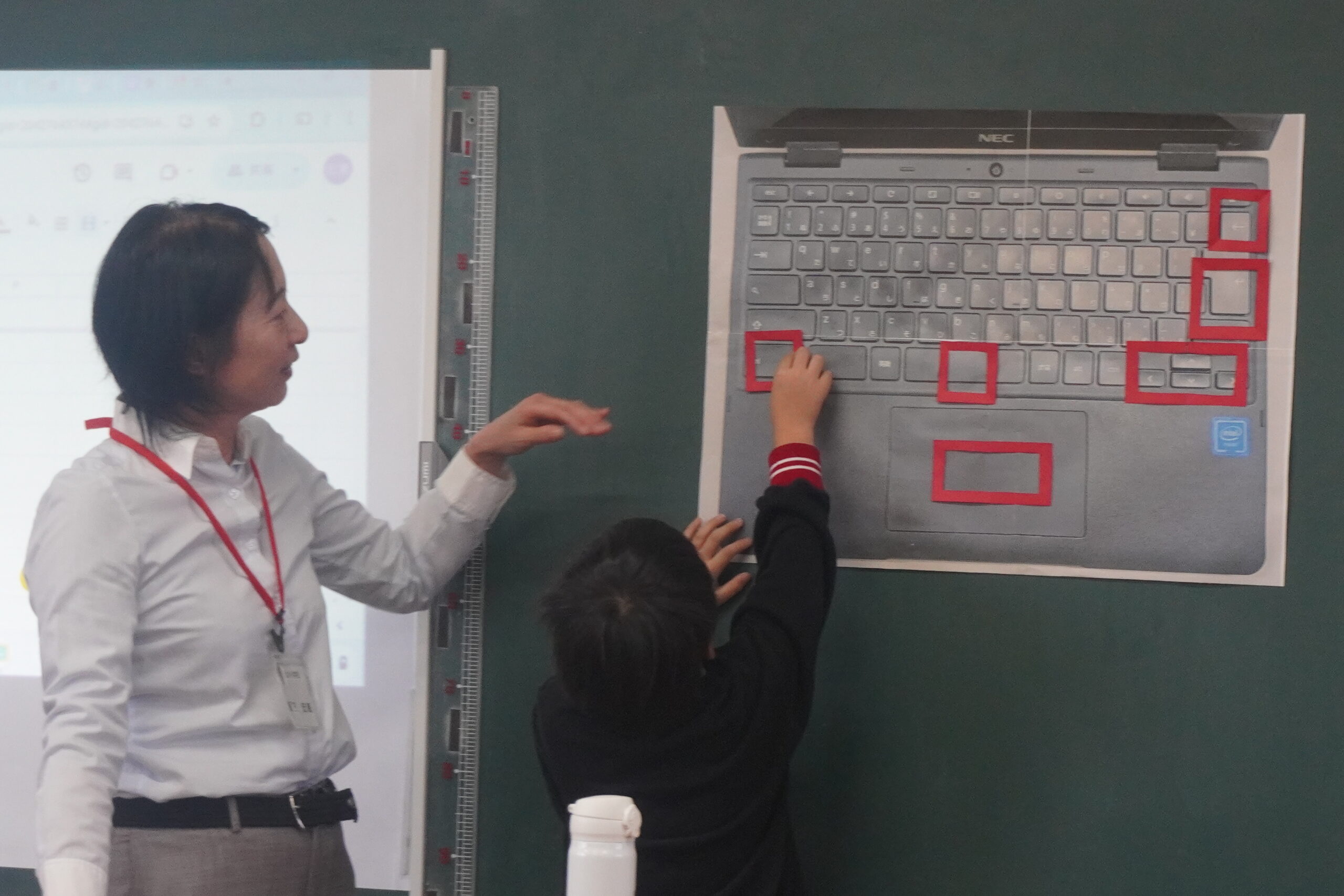

どのキーボードを使えば「取り消し」ができるのかを予想(2年)

2年では授業冒頭、タイピング練習を実施。児童は「おがわのせせらぎ」「スピード」などの文言を、ホームポジションを意識しながら練習していた。

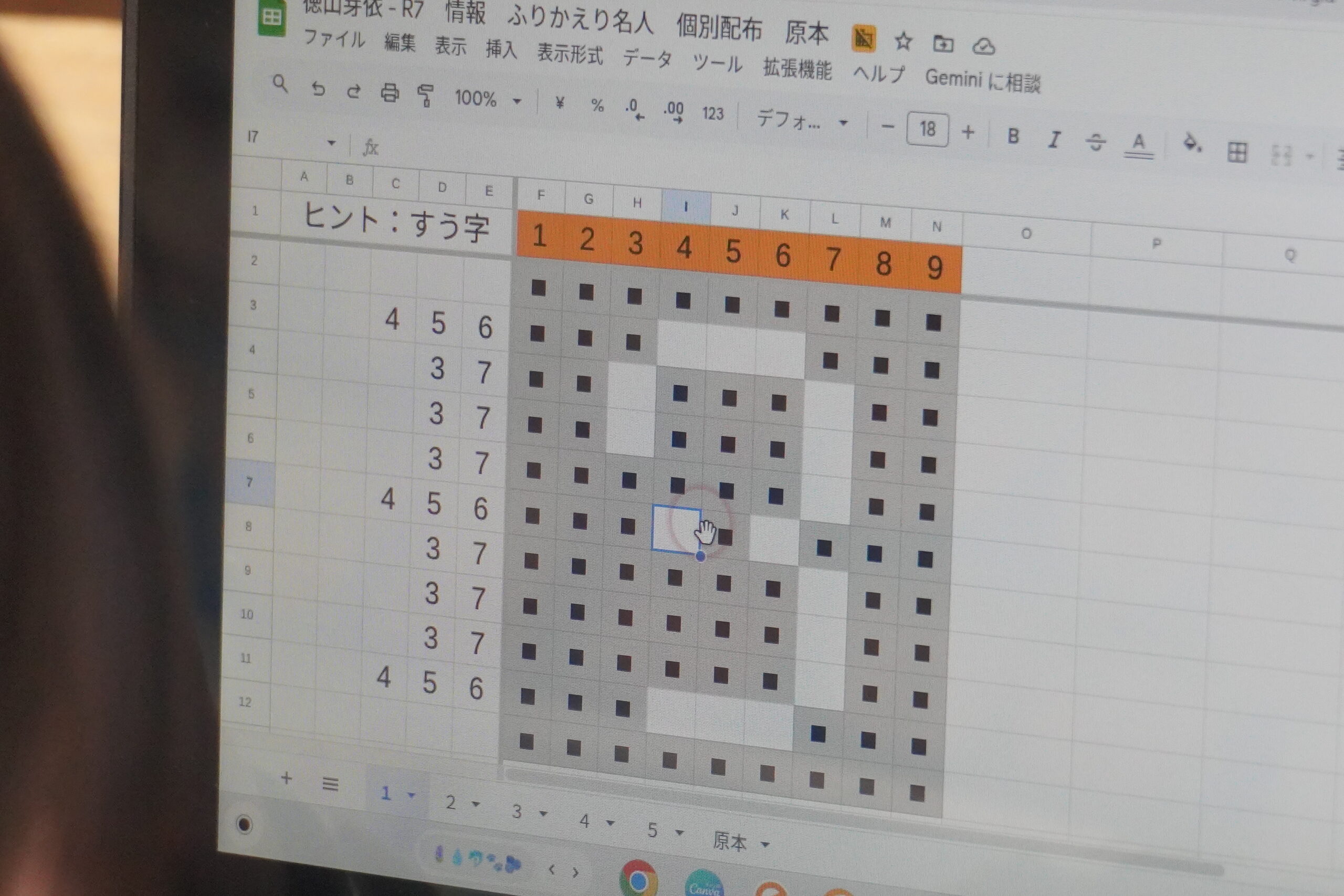

指定の数字の枠内を消してスプレッドシートの取り扱いに慣れる(2年)

その後の「ふりかえり名人になろう!」ではふり返りをスプレッドシートに記入して自分と友達の記述を比較し、足りない見方に気付いて自分の記述を良くするなど、共有による他者参照の良さを体験。セルの移動や消し方などスプレッドシートの取り扱いについてもここで学ぶ。あるクラスでは「間違えたときはコントロールZ」と教員が示していたが、別なクラスでは「コントロールと何を押せば元にもどるか?」を児童に想像させてから各自で試しており、児童はうれしそうに自分の発見を共有していた。

3年「ポップで伝えよう」では情報を集めてポップ(キャッチコピー)を考えていた。事前に動画教材などでポップについて学んでおり、他教科と連携して春日井市のぶどうの宣伝やおすすめの本の紹介のポップを作成。より良いものにするために友達や教員、生成AIに相談なども行っている。

この日は「おすすめの○○の紹介ポップ作り」で、野球やサッカーなど児童は自分の好きなものやことについて情報を収集し、画像を収集・加工したり文言を考えたりしていた。試行錯誤を楽しみ、成果物の質を高める方法を体験すること、生成AIとの対話を通して考えを整理することが目的だ。

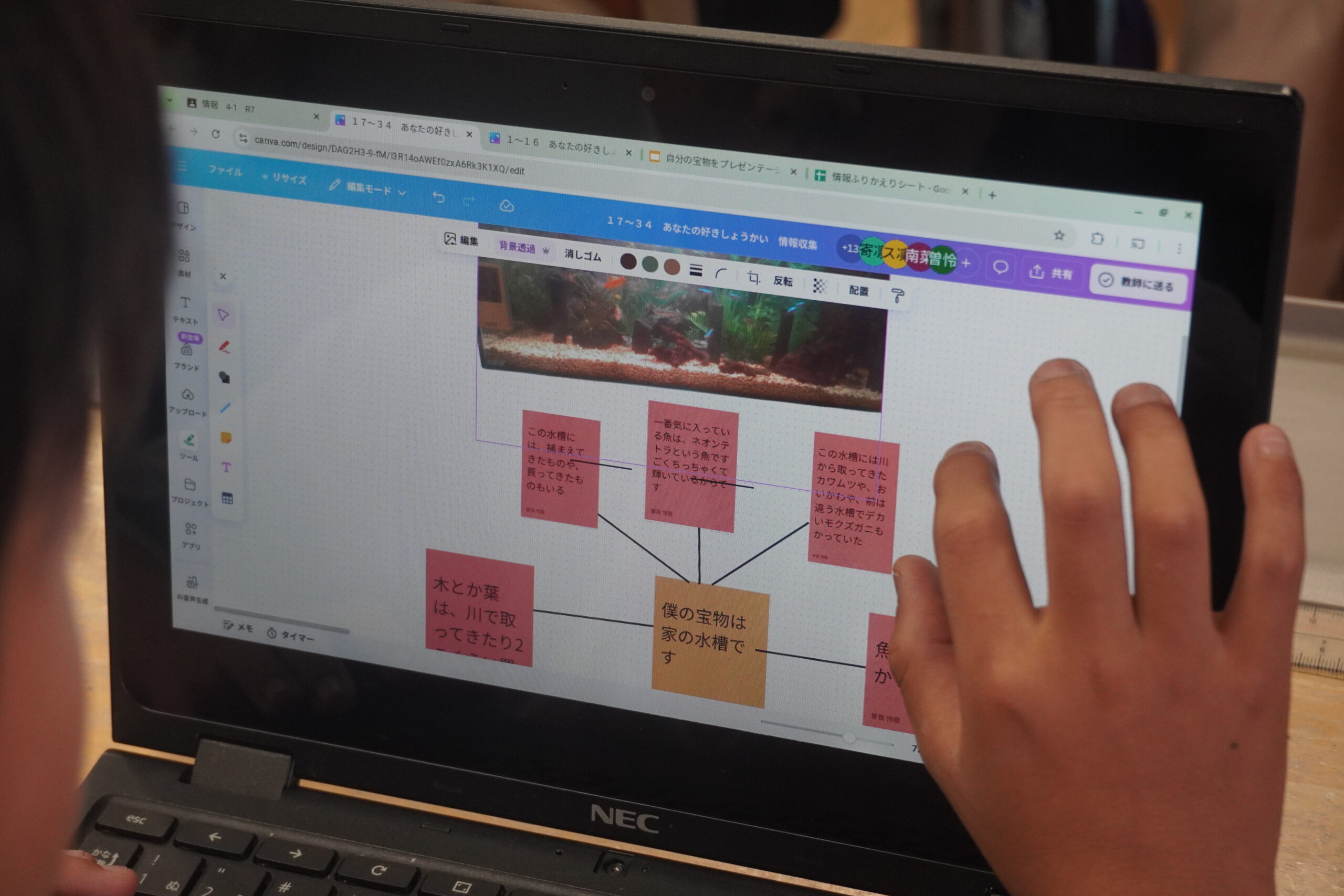

宝物である理由を5W1Hを意識して考え整理していた(4年)

4年「自分の宝物をプレゼンテーションしてみよう」では5W1Hを意識した情報収集を行い、プレゼンテーションを制作する。神社のお守りやグローブ、金魚など児童は各自の宝物を選択。友達の話を聞いて5W1Hの不足部分や聞いていてわかりにくい部分を指摘したりアドバイスし合ったりしてなぜ宝物なのかを掘り下げ、修正、リハーサルを行う。スライド作成スキルの習得と既習事項であるシンキング・サイクルの活用がねらい。

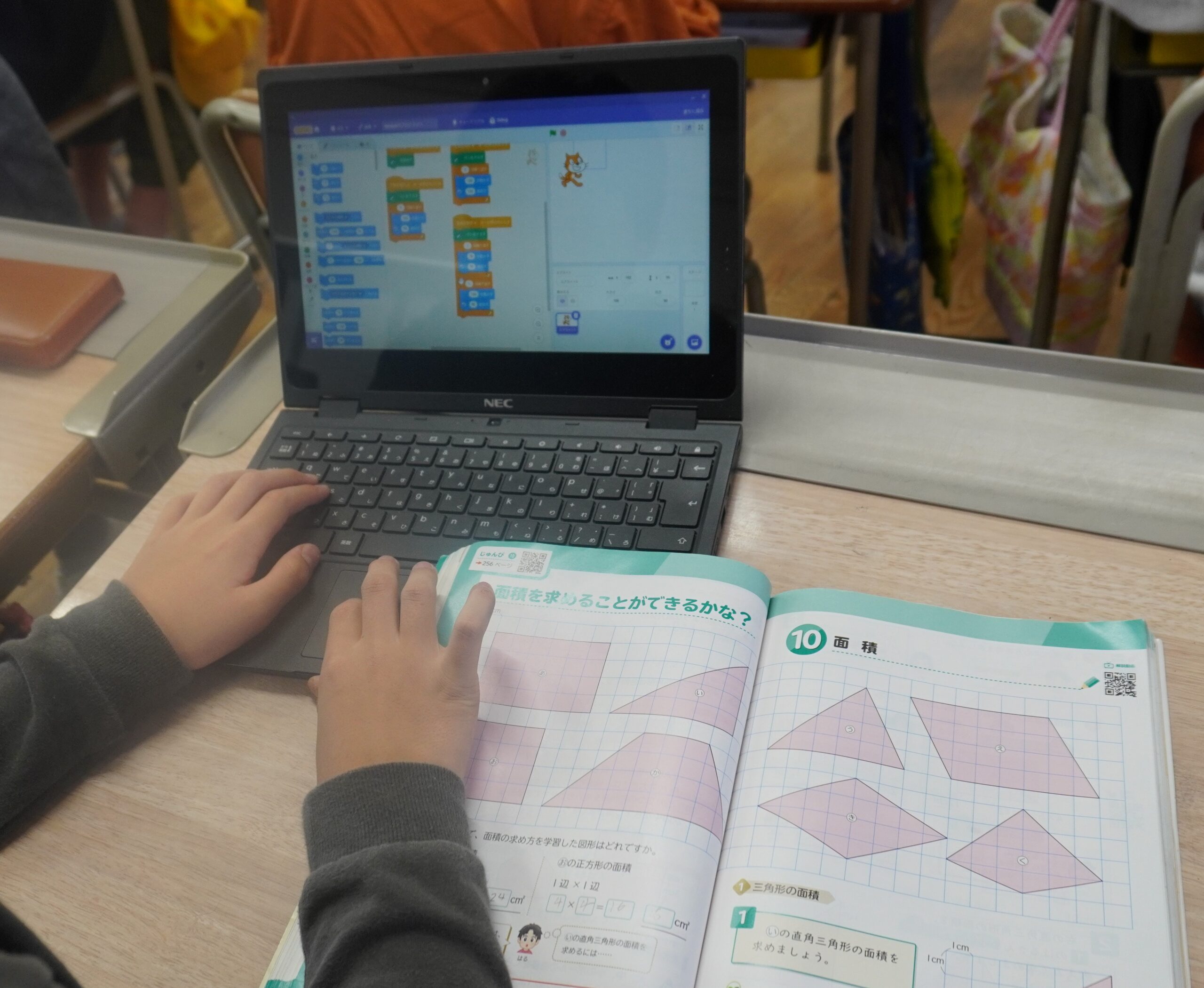

既習の四角形を選択してプログラミングで描画する(5年)

5年「ブロックプログラミングを活用して、図形を描こう」では算数で学んだ四角形のいくつかをプログラミングで描く。できた児童はじゃんけんスクラッチにも挑戦。次のAIレジ制作につなげる。

6年「AIを活用してマイルールを見直す」では、国による調査結果など、様々な情報源からデータを集め、分析。それを基に新たなマイルールを作成し、座標軸を元に簡単、難しい、できる、できないを分類、実行するために検討していた。生成AIの出力に含まれる可能性のある誤りや偏見も理解しながら利用し、マイルールについて伝わりやすいスライドを作成するなどこれまでに習得したスキルを発揮する場としていた。

特別支援「自分図鑑を作ろう~自己紹介編~」では、性別や誕生日等の自分の基本的なデータから自分図鑑を作り始め、「どちらのほうがが好きか」「どれが一番好きか」などの選択を検討しながらプロフィールに付け足して自己紹介の充実を図っていた。

高橋純教授・東京学芸大学

「できることを増やし、質を高めることにゴールはない。高森台中学校では子供たちの力が爆発的に伸びており自走する学びが強化されている」

佐藤和紀准教授・信州大学

「両校ではなぜ子供たちが学びに向かうことができているのか。まず、整理整頓ができている。雑巾も靴箱の中の靴もきちんと整い、机の上の配置も決まっている。ゴミも落ちていない。つまり集団生活をより良い空間にしようとする学級づくりが重要。学びに向かう姿勢が整っていることから同校では皆が学習へ向かい、遊んでいる児童はいない。これは決して締め付けているわけではない。協働して学ばせることは、放置ではなく、教員が子供1人ひとりを見取り、適切に指導・支援あってのこと」

登本洋子准教授・東京学芸大学

「どの授業でも迷ったらどうするかの道筋が明らかになっており、学び続ける生徒の姿があった。数学の自習の時間も素晴らしかった。教員がそれぞれの子供を見る目が問われており、それを支え可能にするものがクラウド環境だ」

出川小学校「情報の時間」10月31日実施

1年「フィグジャムをつかって、きょうどうへんしゅうしよう」

2年「ふりかえり名人になろう!」

3年「ポップで伝えよう」

4年「自分の宝物をプレゼンテーションしてみよう」

5年「ブロックプログラミングを活用して、図形を描こう」

6年「AIを活用してマイルールを見直す」

特別支援「自分図鑑を作ろう~自己紹介編~」

堀田龍也教授・東京学芸大学

両校の「情報の時間」では、教材は同一でも教員により授業の進め方がそれぞれ異なっていた。

両校の「情報の時間」では、教材は同一でも教員により授業の進め方がそれぞれ異なっていた。

情報の時間で身につけた情報活用能力は各教科の学びを自律的なものとする基盤である。ここで身についた力は教科をまたいで転移していく。

各教科の授業も、この日の授業で何をするのか、どう進めるのかをあらかじめ提示しており、探究的に学んでいた。密度が異なるため授業の進行も速い。そのため目標が同じであっても道筋はそれぞれ異なり子供のスキルに合わせて進む時間を確保できていた。

全国学力学習状況調査の分析によると、ICT活用の頻度と成績には相関がある。

これは情報活用能力が身についていることで学習内容が身につきやすくなると理解することができる。自宅で消費的に利用する時間が長いほど学力が低いという負の相関もあり、自宅でのICT活用が能動的な学習の続きになるような工夫が必要だろう。

生成AIも各教科において、よりよい考えを生み出すための相手として活用され、定着していた。

次の学習指導要領では小学校3年から総合的な学習の時間の中に情報の領域が設置される見込み。情報活用能力は他教科への学び方に大きな影響を与える。中学では技術分野に情報を追加して再編される。現在高等学校で行われている情報Ⅰの内容の一部が中学校に降りてくることが予想され、高校の情報の充実と共に小中高等学校を通した情報活用能力の育成が図られる方向で検討中だ。

これまでに身についている情報活用能力が異なるため、両校の指導案をそのまますぐに他校でできるわけではないが、研究開発学校の実践は、各校でどう取り組むかの検討の際に極めて重要になるだろう。

▼研究開発学校・教育課程特例校・授業時数特例校 研究発表会詳細

(教育家庭新聞教育マルチメディア11月13日号)