8月28日、第122回教育委員会対象セミナーを鹿児島市で開催。木田博教育DX担当部長・鹿児島市教育委員会と小﨑誠二教授・奈良教育大学は学習者主体の授業や教育DXについて、山下若菜指導主事・熊本市教育センターは教員研修の取組について報告した。

鹿児島市教育委員会 木田博教育DX担当部長

文科省・学校DX戦略アドバイザーである木田博教育DX担当部長は、教育DXの具体的な方途について講演した。

◇ ◇ ◇

鹿児島市立八幡小学校では、昨年度のデジタル庁実証事業で自由進度学習に取り組み、今年度も高学年を中心に継続している。

授業は計画・学習・振り返りで構成され、児童は端末上で学習計画を立て、進捗に応じてペースを調整し友達に教えるなど自ら学習目標を設定。学習の場面では、教科書に加えデジタルドリルや動画など複数の教材から自分に合ったものを選び、疑問を自ら解決する。リアルタイムに更新される振り返りシートを活用し、教員が児童の進捗状況を把握。つまずきがあれば即時に支援している。

デジタル庁は教材間の学習データ連携の仕組みづくりを進めており、鹿児島市では子供の取組状況を一目で把握できるダッシュボードの実証を実施。これにより個別の支援がしやすくなった。

自由進度学習は、子供が自分のペースで学び、自分に合った方法を選べる点が利点である。個別や一斉学習、グループでの問題解決も組み合わせ、多様な学習形態で展開される。学習方法もデジタルに限定せず子供の特性に応じてアナログと組み合わせている。

効果的に進めるためのポイントは2つ。

1つ目は、子供が自分に合った学習方略を選べる環境づくりだ。教科書とノートだけで自力で進める方法では、理解が追いつかない子供もいる。疑問を自ら解決でき、友達と協力できる環境が重要だ。

2つ目は進捗状況の把握。表面的な理解を装う子供を見逃さないためにもリアルタイムで進捗を確認できる仕組みが必要だ。

近年注目される「マルチモーダルな学び」は、テキスト・画像・音声・動画など複数のモダリティ(情報形式)を組み合わせて活用する学び方である。画像生成や音声操作などAIのマルチモーダル化が進み、授業への応用も期待されている。

例えば小学2年国語「お話の作者になろう」で教材文をもとに児童が物語を創作する際、従来は教材文を参考に推敲し、清書と挿絵を画用紙にまとめていた。しかし先に絵や背景を描いてから物語を膨らませる手法も可能だろう。絵を描くことで、場面設定などを発想しやすくなる。

児童が方法やツール、順序を自ら選びながらマルチモーダルなアプローチで目標に迫る学びは、今後さらに重視されるだろう。

教育DXロードマップが改定され、教育DXの方向性について包括的に示された。学校現場から廃止すべき業務として、欠席連絡の電話受付や紙による保護者アンケートなど12項目が挙げられ、うち約10項目は学校単独で対応可能である。

これをもとに、生成AIを活用して簡単なプロンプト入力で「校務DX達成度チェック」アプリを作成した。AIにより、いわゆる「プログラミングの民主化」が進み、プログラマーでなくともアプリ開発が可能になった。

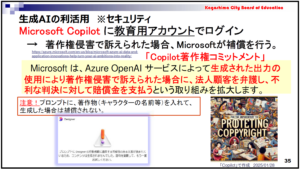

鹿児島県ではMicrosoft・Googleの教育用アカウントが県内全域で利用可能で、Canva for Education(有償版相当)も全児童生徒が利用できる。iPad導入自治体ではApple ID連携によりiCloudも利用可能。

教育用アカウントでログインすることでCopilot、Gemini、Canvaなど多様なAIを入力内容を学習データとして利用されることなく活用でき、情報漏洩リスクを抑えられる。

授業でのAI活用例として仮想ディベートがある。議論が感情的になるのは、反論や応答の準備不足が原因だ。

そこでAIによるシミュレーションで反論を予測し、応答を準備することで議論の質の向上を図った。特に小規模校では意見の多様性を広げるためにも効果的である。

「バイブ・コーディング」と呼ばれる曖昧な雰囲気(Vibe)の指示でコードやアプリを生成する手法も注目されている。

簡単なプロンプトで短時間(3~5分程度)で作成・共有でき、例えば授業中に確認問題アプリを作成して行うことも可能だ。Gemini 2.5 Proはアプリ生成に適しておりキャンバス機能で修正も容易である。

「NotebookLM」は教科書などの資料を読み込み、音声で要約・解説を自動生成するツール。ラジオ番組のように分かりやすくまとめて解説してくれる。

読みに困難のある子供に有効で、音声で理解した後に文章を再読することで理解が深まる。時系列に整理するタイムライン機能や内容を構造化するマインドマップ機能もあり、活用することで学び方そのものが変化するだろう。

教育DX推進の最大の障壁は操作や設定への心理的抵抗といった初期コストだ。これに対し「-3+10=7の法則」を提唱している。初期の負担(-3)を乗り越えれば10のメリットが得られ、結果として7の利益が残る。まずは試してみる姿勢が重要である。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号