8月28日、第122回教育委員会対象セミナーを鹿児島市で開催。木田博教育DX担当部長・鹿児島市教育委員会と小﨑誠二教授・奈良教育大学は学習者主体の授業や教育DXについて、山下若菜指導主事・熊本市教育センターは教員研修の取組について報告した。

熊本市教育センター 山下若菜指導主事

熊本市教育センターの山下若菜指導主事は端末更改と教員研修の取組について報告した。

◇ ◇ ◇

熊本市ではiPad第10世代のセルラーモデルを6万5千台導入し、今年4月から新端末での運用が始まっている。

新端末導入を機にリーフレットを刷新。保護者向けには新端末の紹介や育んでほしい力、使用上の注意点などを掲載。教員向けには基本的な考え方や目指す子供の姿、学習ステップを整理した。

児童生徒向けには「タブレットの約束」や習得してほしい基本・探究スキル、持ち帰り時の注意点、破損時の対応、使用量などをまとめ、「タブレットびらき」の日に視聴できる動画も用意。授業展開の提案やサインインマニュアルなどの素材もセンターから一括提供し、各校でアレンジして活用。これにより、全校で共通認識を持ってスタートできた。

情報担当教員の負担軽減のため、通知やマニュアルを電子化し保管場所を一元化。FAQも作成し、Teams上に情報共有の場を設けてコミュニティ形成を促進。実践的な情報交換が活発に行われている。

GIGA7年目を迎え、端末導入時に小学1年生だった児童が中学1年生となり、格差の広がりが課題となっている。背景には導入研修を受けていない教員や教職経験の浅い教員の増加、多様な子供たちの存在、教育DXの進展、教員不足などがある。

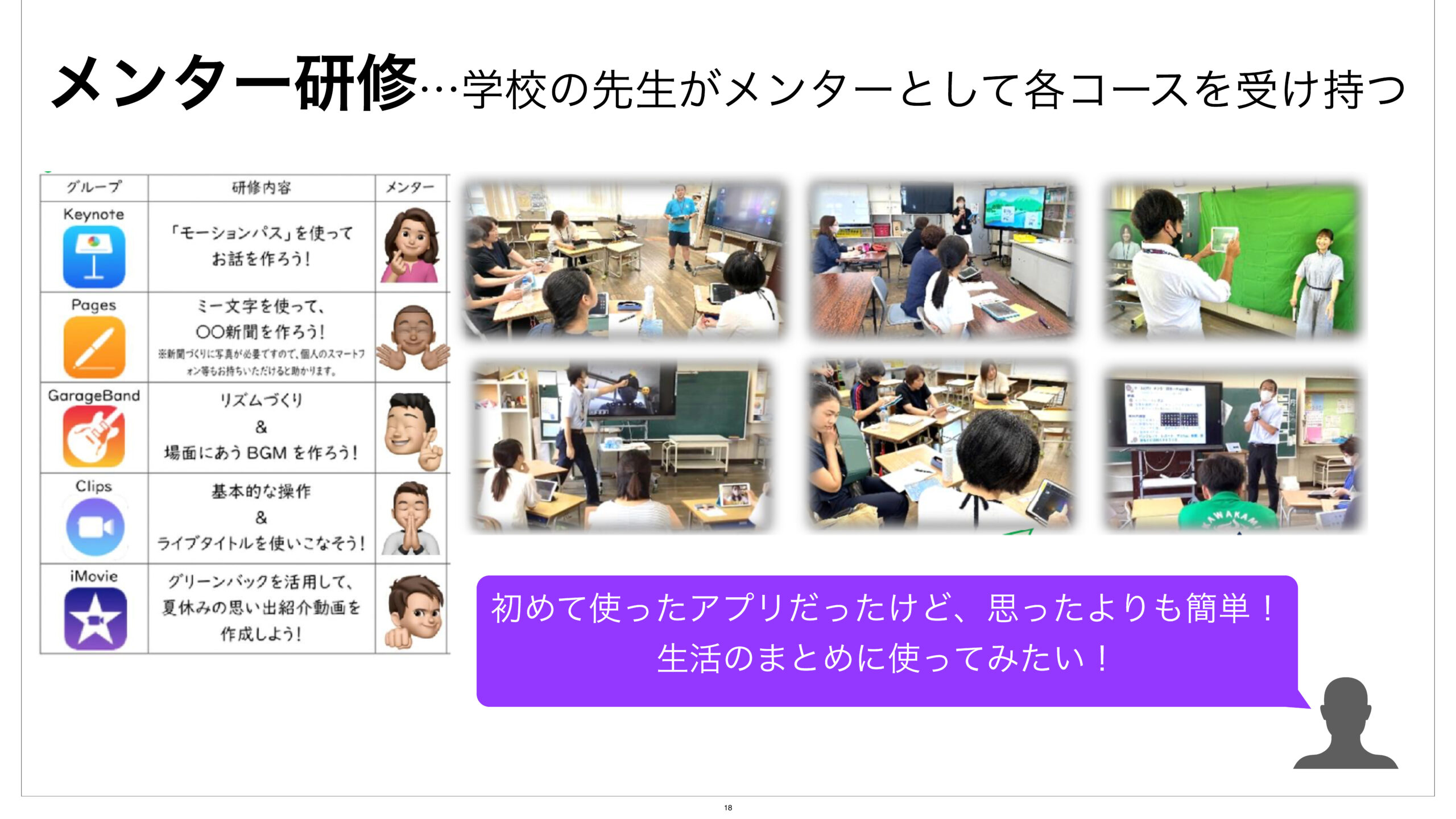

一方で「学びたい」という熱意を持つ教員は多く、支援の重要性が増している。センターでは教員の「やってみたい」という思いを育む伴走型支援を重視し、従来の一斉研修ではなく希望に応じて選べるコース別メンター研修を企画した。

使用するアプリや希望コースを確認し、各自が選んだ内容に取り組む。最後に学んだ内容をグループで共有するジグソー法を取り入れ、多様な学びを経験できる構成とした。

従来の研修では「聞きたい内容ではない」と感じる教員もいたが、興味に応じて選択できることで意欲が高まり、学校に戻ってからも教員同士で助け合える安心感が生まれている。

さらに、センター職員ではなく学校の教員がメンターを受け持つ取組も実施。研修を自分ごととして捉えられるようになった。

熊本市立川上小学校では5人の教員がGarageBandやKeynoteなど5つのアプリ講座を開設。参加者は2つを選択して体験し、授業での活用方法やアイデアをディスカッション。初めて使うアプリに不安を感じていた教員も「思ったより簡単だった」「楽しく使えた」と前向きな声が多く、授業活用も進んだ。

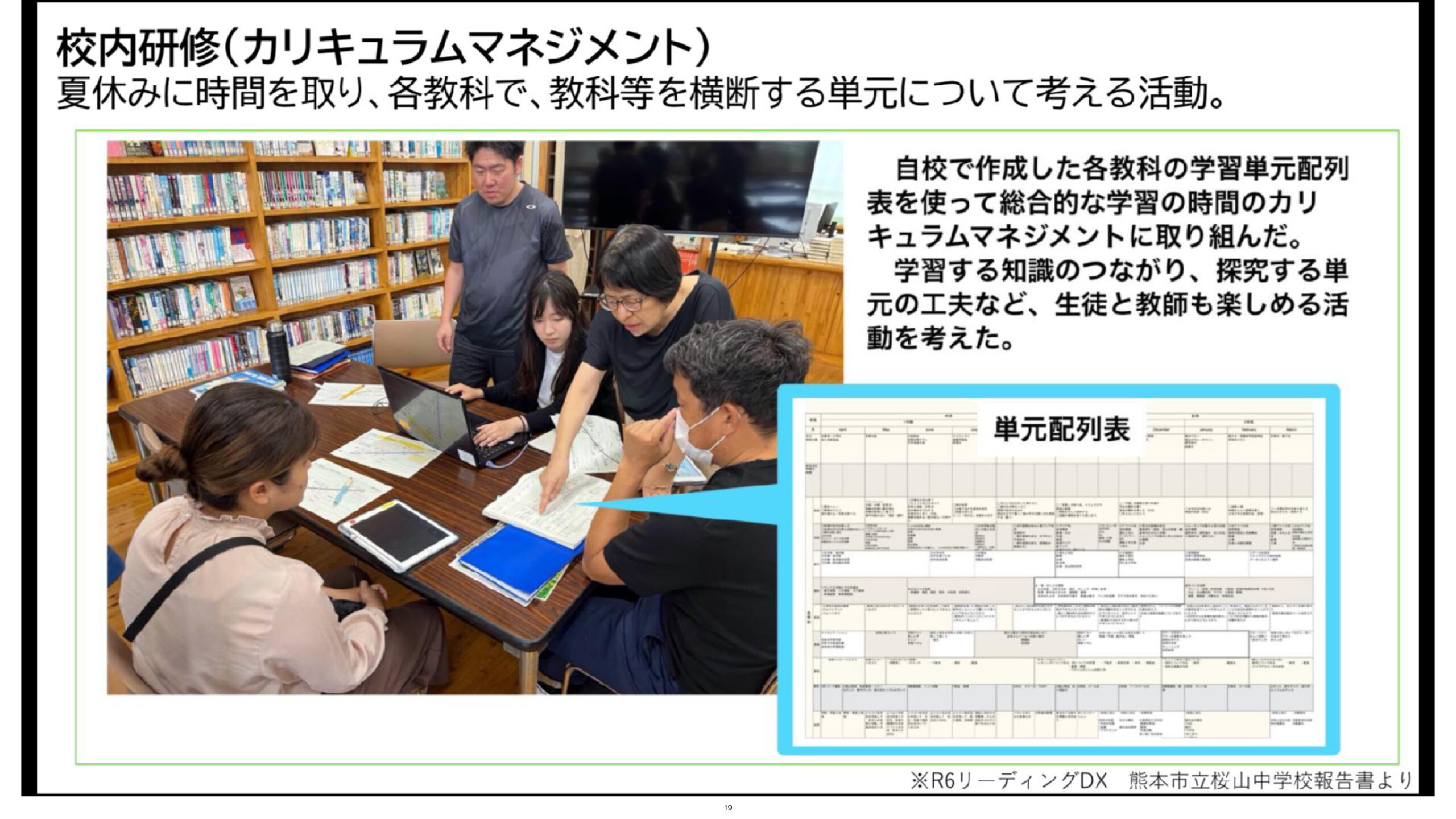

校内研修の改革にも力を入れており、熊本市立桜山中学校では教科等を横断する単元について考える校内研修を実施した。同校で作成した各教科の単元配列表をもとに総合的な学習の時間のカリキュラムマネジメントに取り組み、教科書や配列表から情報を収集してグループで授業アイデアをまとめた。

研修では、まず国語科教員が話すこと・聞くこと・書くことの学習内容を紹介し、情報教育推進リーダーが各教科での端末活用事例を共有。グループ演習では学習者の視点に立って教科間の関連性を探った。全教科の教科書を用意することで、より詳細なつながりを見出すことができた。

アイデアは紙に書き出し、他グループの意見を聞いたり教科書を調べたりしながら授業アイデアシートを作成。例えば技術「ホームページ作り」、国語「情報の信頼性」、美術「文字っておもしろい」を組み合わせた授業案などが生まれた。

「他教科の教科書を初めて見た」という声も多く、「教科の見方・考え方は異なるが扱う内容は同じ」といった気づきが得られ、教員同士の視点共有が進み、教科等横断的な実践が始まっている。

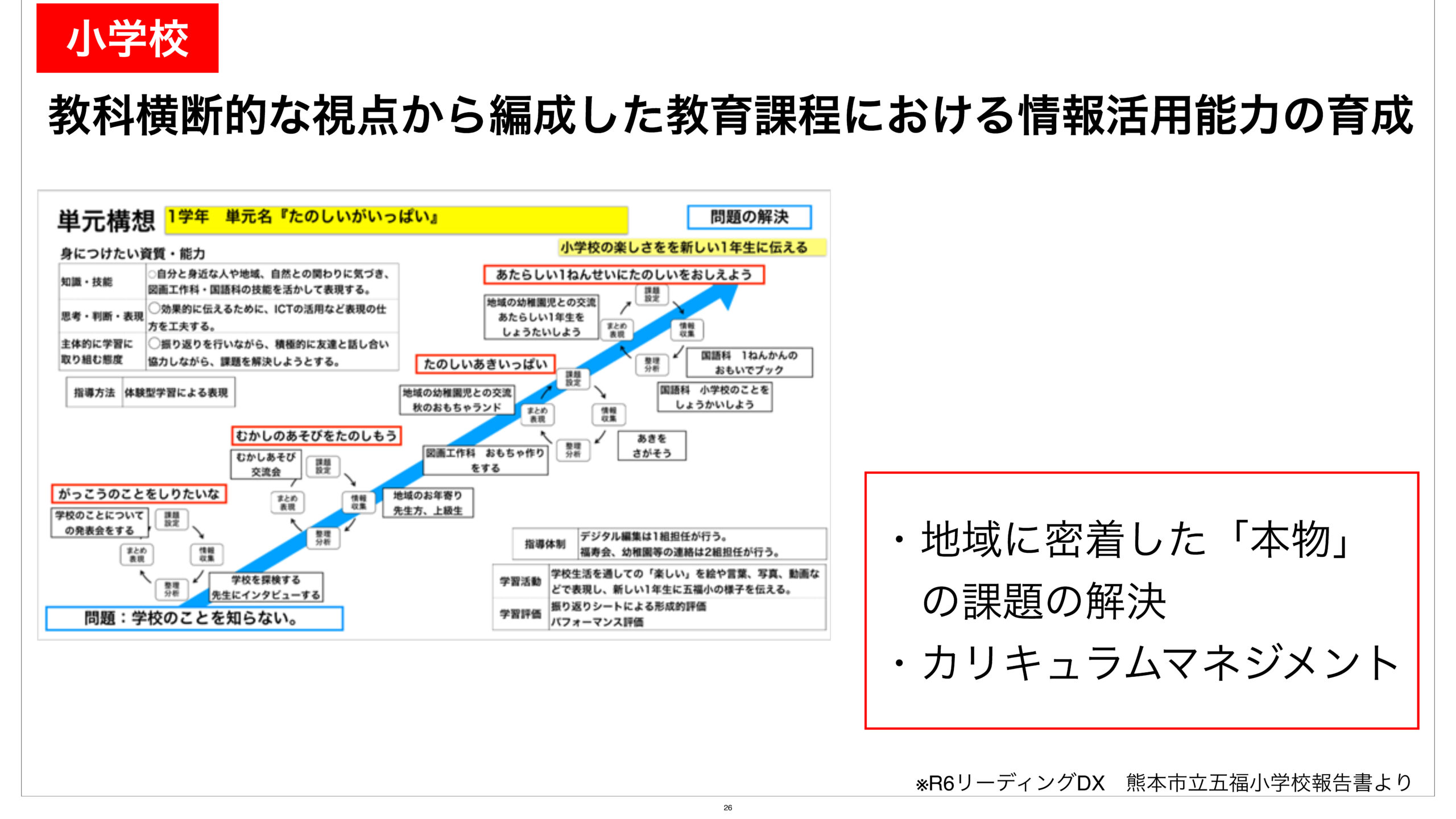

「先生が教える授業から、こどもが学び取る授業へ」という授業改善の視点を「熊本市版ICT教育モデルカリキュラム」小・中学校版に示している。学年別の情報活用能力の段階やICT活用のステップ、学習プロセスなどを整理。めあて・対話・ふり返り、共有と標準化、一つのアプリで完結せず子供自身が選べることなど授業改善のポイントをまとめている。

授業改善の鍵は単元全体をデザインする「単元構想シート」の活用だ。単元を貫く問いや目指す姿、評価規準などを1枚に見やすくまとめ、児童生徒や地域の実態を踏まえ教科横断的な視点でカリキュラムマネジメントを行っている。

STEAM教育モデル校の中学校では、教科の知識や学校行事の体験を活かし、実社会の課題解決に挑戦。2年生が地域の事業所で職業体験を行い、その経験を踏まえて役立つグッズを製作し事業所の方にプレゼントした。

高齢者福祉施設では、腰を落とす動作が困難な高齢者のために、物を拾いやすくする道具を考案。施設の要望を聞きながら改良を重ねた。地元のスーパーに訪問したチームは、商品の場所を尋ねられた経験から商品案内のチラシを作成。店員の笑顔の写真を入れるなどの工夫を加えた。森林総合研究所のチームは屋外活動の効率化のために背負える折りたたみ式の椅子を製作。幼稚園の子供たちのために人形劇の動画を制作したチームもある。

「事業所の方に喜ばれるものを作る」という地域の実態に即した目的のもと、教科の教員が関わることで創造の幅が広がり、子供たちの活躍の場も拡大。教員自身が楽しみながら取り組むことで、子供たちも自由に発想し主体的に行動するようになる。

文科省「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』には、個別・協働・全体を効果的に組み合わせて単元を設計すること、各場面でICTも効果的に活用しつつ多様な子供が資質・能力を身に付けられるよう手立てを用意することが示されている。学びの通り道は一つではない。

熊本市が目指すのは「豊かな人生とより良い社会を創造するために、自ら考え、主体的に行動できる人を育む」こと。その実現に向けて伴走型支援を続けている。ICTは子供の学びを豊かにする手段であり、その可能性を引き出すのは教員の挑戦だ。不安を抱える教員にも寄り添いながら、現場と共に子供たちの学びを広げていく。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号