2021年度に策定された「教育データ利活用ロードマップ」が今年6月に改定され、「教育DXロードマップ」として公表された。

今回の改定に込められた思いやポイント、今後目指すべき教育DXの実現に向けて解決すべき課題について、デジタル庁国民向けサービスグループ企画官(教育班担当)である久芳全晴氏とネットワーク設計、構築、保守、運用を担うアライドテレシス文教推進室長の小泉卓也氏、同営業統括本部中部営業本部北陸支社アシスタントマネージャーの塚本好昭氏が鼎談した。

――6月13日に公開された「教育DXロードマップ」改定のポイントと改定に込めた想いについて教えて下さい

久芳全晴企画官・デジタル庁国民向けサービスグループ(教育班担当)

■久芳 前バージョンである「教育データ利活用ロードマップ」は2021年度の策定当時、GIGAスクール構想が始まったばかりで、コロナ禍により1人1台端末の整備が前倒しになり学校現場が混乱していた中、国が目指す方向を示したいという思いで様々な要素を余すことなくまとめたものです。

その後の3年間で、統合型校務支援システムの導入や調査等のオンライン化、ICT機器をほぼ毎日利用する学校の割合など各種の数値が向上しました。

そこで、学習者・保護者、教職員だけでなく研究機関や民間教育産業も含めた広い意味での教育関係者に対して、近年の社会や学校現場のデジタル化の進展も踏まえ、求められる施策をわかりやすく示したいと考え、「教育DXロードマップ」として改定し、国の方針と施策の可視化を図りました。

今回、あえて「データ」という文言を外しています。データ活用はデジタルトランスフォーメーションの要ではありますが、データ活用を前面に押し出すことで、業務効率化や学びのサポートといった本来の目的が伝わりにくくなる可能性があると考えたためです。

小泉卓也室長・アライドテレシス文教推進室

■小泉 GIGAスクール構想以降、学校現場の着実な変化を感じています。1人1台の端末活用が広がるにつれ、これまでとは異なる具体的なご相談が教育現場から届くようになりました。

県が旗振り役になって課題を洗い出し、改善が進んだ自治体もあります。一方で、担当者が少なく、中長期的な施策の検討が難しい自治体もあるようです。現場の課題感に教育委員会が追いついていない部分もあり、目の前の課題に捉われがちであるとも感じています。

教育DXロードマップとして方向性が示されたことで、中長期的なビジョンの理解が進み、財政課に訴求しやすくなることを期待しています。

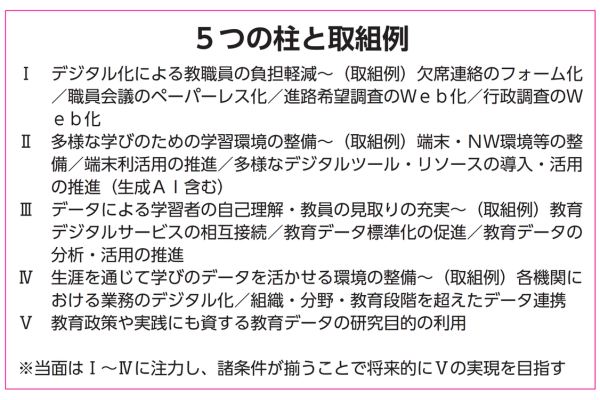

■久芳 教育DXロードマップは「誰もが、いつでも、どこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」という教育DXのミッションの実現を目指し、関係省庁が連携して施策を推進するための青写真と工程表を整理したものです。主に、教育DXの目指す姿と関連施策の2つで構成し、5つの柱として施策に整理しています。

生成AIなどデジタル技術の進展のスピードを踏まえると、本ロードマップはあくまでも「当面の3~5年」が対象です。関係者の状況によっては、短期的に望ましいことが、中長期的に望ましい状態につながらない面もあるため、ゴールを共有して全体最適を見据えながら、目の前の課題を解決する方法を検討していく必要があります。

――教育DXロードマップとひも付く様々な関連実証を行っていることと思います。それぞれの進捗状況について教えて下さい

■久芳 2024年度は茨城県つくば市において、標準規格を用いることにより校務支援システム、学習eポータル、学習ツールで名簿情報のデータ連携を行う現場実証を行いました。年度初めに30時間かかっていた進級時のアカウント更新作業時間が約3分の1に短縮されるなどの成果が得られています。

鹿児島市では自由進度学習の中で2種類のデジタルドリルを子供たちが選択して学ぶ実証を小学校5年生と中学校1・2年生で行いました。デジタルドリルから得られるスタディログを活用して個別最適な学びを支援する取組です。

スタディログは児童生徒用ダッシュボードと教員用ダッシュボード3種類(学習計画・ドリル取組・ふり返り)で可視化され、例えば教員は「学習時間は多いが正答率は低い児童生徒は学習の進め方に支援が必要なのではないか」という示唆を得ることができ、児童生徒は「正答率を上げるためにゆっくり丁寧に行おうと思う」などの自律した学びの支援に役立ちました。

高等学校入学者選抜のデジタル化に関する実証もスタートしています。

さらに、他自治体への転校や進学後も自身のデータを保持できることを目指しており、そのために必要な仕組みである認証基盤について国で整理・整備することで自治体間のデータ連携を可能にすることを目指しています。今年度は技術実証の内容を検討し、次年度以降に実証を行い、2029年度以降は実施できる自治体から順次、実装していく計画です。

これらを教育DXロードマップで示すことで、部分最適ではなく全体最適に向けて、関係者が動いていけるのではないかと考えています。

■小泉 進学先に個人データを引き継ぐ仕組みを構築している自治体もありますが、県外の場合はその実現が難しいと聞いています。それが可能になるということですね。

■久芳 はい。配慮すべきは、子供のデータは原則として本人起点で活用するという前提のもとで周知を図ることです。

もう一つは、データは現在を理解するための重要な示唆となりますがあくまで過去のものであり、その人のすべてや最新の状況を表す情報ではないという理解に基づいた活用です。

■塚本 高校入試のデジタル化が進めば、業務負担の大幅な軽減やより正確でスムーズな運営が期待できそうです。

■久芳 高校入試は例年、1~3月に膨大な事務量が生じます。入試事務のプロセスの見直しをともに行うことができれば人的ミスの減少につながると考えています。

――「教育DXロードマップ」では「12のやめることリスト(デジタルに変えること)」が公表されました。教育現場での反響はいかがでしょうか

■久芳 現場からの反響は大きく「良いものを作ってくれた」という声が届いています。本リストは、デジタル化がもともと業務効率化のために進められてきたことを踏まえ、文部科学省で発信している「進めると効果が高いが、まだ浸透していない校務DX」を参考にわかりやすいメッセージとして作成しました。

保護者などの関係者から理解を得ることは、学校現場のデジタル化を進める障壁の一つとなっていましたが、保護者のデジタルリテラシーも年々上がってきており、スマートフォンはもちろん、SNSも広く活用が浸透しています。仮に5年前に理解を得られなかったことも、今ならばイメージできる、納得できる、積極的に取り入れたいということが増えているはずです。

本リストに関連した各自治体の取組状況は、6月13日に改修された「校務DXの取組に関するダッシュボード」で可視化されています。

■小泉 本リストでは、これまで紙で行ってきた業務をまずはデジタルに置き換えることが求められています。セキュリティの観点で、残念ながら「紙」からの情報漏えいが多いこともあり、本リストによってデジタル化が一層進むことを期待しています。

児童生徒の欠席連絡やアンケート、名簿情報の共有、会議資料の共有、保護者への連絡などのデジタル化は、すべて「端末活用」「ネットワーク活用」が前提となります。そのため、ネットワーク事業者として、これらの実現にともに寄与したいという決意を新たにしました。

――工程表では「次世代校務DX環境への移行」へのマイルストーン・KPIが2026年~29年に設定されています。これを実現するための喫緊の課題の一つがネットワーク環境の構築・改善ですが、現場の進捗状況はいかがでしょうか

塚本好昭氏・営業統括本部中部営業本部北陸支社アシスタントマネージャー

■塚本 弊社ではネットワーク事業者としてアセスメントも請け負っています。全校生徒・教職員合わせて約1200人規模のある学校では、当初500MBのベストエフォート契約(占有・共有型)を敷設していました。

しかし通信状況を確認したところ帯域不足が判明し、1GBのベストエフォート契約(占有・共有型)に変更いただきました。変更後の確認で、午前中から午後の始めにかけて800MB使用されていたという事例がありました。

文部科学省は「学校ネットワーク改善ガイドブック」の中で「当面の推奨帯域」を提示していますが、その数値に近い状況でした。多くの学校がベストエフォート契約(共有型)による回線を利用していますが、中規模以上の学校では、帯域不足が発生する場合もあるようです。

通信状況の調査は、現在、文部科学省の補助金を活用できますが、各自治体が求めるアセスメントの内容はその予算内に収まりきらない場合があり、公募されても入札が成立しないケースもあるようです。そこでご提案したいのは、不具合箇所と思われる部分に的を絞って行うアセスメントです。一度にすべてのアセスメントを行うのではなく、毎年少しずつ継続的に実施する方法であれば予算内で可能で、かつ様々なメリットがあると考えています。

■久芳 GIGA端末を授業で活用する割合が着実に進んでいることを踏まえると、状況は今後も大きく変化していくことが予想されます。帯域不足を防ぐためにも定期的な計測は大切です。文部科学省も力を入れています。ネットワークは、いまやガスや水道と同様のライフラインです。

■塚本 例えば不具合の原因は、端末のスペック不足、運用方法、通信機器の能力不足、Wi-Fiの電波設定、WANの帯域不足など、様々な要因が考えられます。

また、ネットワーク機器の規格も変動しており、Wi-Fi6やWi-Fi7対応のアクセスポイント、カテゴリー5eや6対応のLANケーブル、2・5G、5G、10G対応のルーター・スイッチなどが出てきています。アプリの性能を最大限引き出すには、ネットワーク強化とともに機器の更新・設定・チューニング等が欠かせないと感じています。

■久芳 端末のスペックが向上してリッチなコンテンツを活用できるようになっても、ネットワーク周辺機器が旧式のままだと、そこがボトルネックになってしまいます。ネットワークに問題が生じると教員も生徒も活用から遠ざかってしまうため、円滑な活用を見越したアセスメントの実施が重要です。

■塚本 弊社が提供するSASEサービス「Allied SecureWAN」は、UTM(Unified Threat Management/統合脅威管理)機能を集約し、費用削減や運用効率化に貢献できます。さらに、校務DXのガイドラインに沿った一部機能もご利用可能です。今後も最新機器の有用性をご理解いただけるように尽力してまいります。

ネットワークについては、学校現場のリテラシー向上も必要ではないかと考えています。シンプルなアセスメントであれば、一定の知識さえあればすぐに実施可能です。文部科学省がまとめた「学校ネットワーク改善ガイドブック」では、簡易帯域測定の方法が紹介されています。

■小泉 ネットワーク関連のリテラシー向上に向けて弊社が提供するトレーニングサービス「Net.Campus」をご紹介します。一般企業向けに提供していたものですが、最近、DXハイスクール採択校にも導入されており、導入校は教員と生徒がともに学び、学校の特色化にも貢献しているようです。

本サービスは、ネットワークの仕組みや構成を学び、実機演習を通じて基本的な設定スキルやセキュリティの基礎スキルを習得する内容です。この仕組みを探究的な学びや高等学校の「情報」、教科の独立が検討されている中学校の「技術科」、新しく始まる予定である小学校「情報の領域(仮称)」などで上手に活用していただければと考えています。

――教育関係の読者にメッセージをお願いします

■久芳 教育関係者にお伝えしたいことは「今日の理想は、数年後の理想ではない」ということです。常に技術は進化しており、求められるリテラシーも環境も変わっていきます。それについていくことを断念せず、まずは簡単なことから使ってみて仲間を増やしてほしいと考えています。ひと月も経てば、勘所が以前よりもつかめるようになり、仲間も自然に増えていくはずです。

デジタル庁では仲間づくりの一助として、地方公共団体や政府機関に所属する職員の交流や情報交換のためにSlackを活用した直接対話型のコミュニケーションプラットフォーム「デジタル改革共創プラットフォーム」を運営しています。地方公共団体の職員であれば、どなたでも参加ができます。さらに「教育DXチャンネル」や文科省が運用している「GIGAスクール構想チャンネル」には、教育委員会の方が多く投稿されています。

■小泉 ネットワークは教育DX実現の土台となる重要なインフラです。滞りがあれば校務も学習も進みにくくなります。デジタル学習基盤を前提とした学習指導要領の検討が進む今、ネットワークの健全な見直しは、教育DXの実現・成功に直結します。弊社ではWAN回線の最適化や高速ネットワークに対応した機器へのリプレイス、セキュリティを担保したネットワーク運用・管理の提供を通じて、教育DXの実現に貢献していきたいと考えています。

デジタル庁国民向けサービスグループ企画官(教育班リーダー)。2003年、文部科学省入省。内閣官房教育再生会議担当室(2006-08)、岡山県教育委員会(2012-14)、在タイ日本国大使館(2018-2021)等も経て2023年6月より現職。

1987(昭和62)年設立。日本のネットワークの歴史とともに成長した国内唯一のネットワーク機器専業メーカーとして「ITインフラストラクチャー」「サイバーセキュリティ」「ITサービスコンサルティング」の3事業を展開。ネットワークのスペシャリストとして全国43拠点を展開。地域密着型でネットワーク環境構築・運営をサポートする。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号