次の学習指導要領についての審議が本格化しており、方向性が間もなくまとまる。

中央教育審議会及び初等中等教育分科会教育課程部会の委員であり教育課程企画特別部会主査代理、初等中等教育分科会会長代理などを務める堀田龍也教授に議論のポイントを聞いた。

堀田龍也教授・東京学芸大学教職大学院学長特別補佐

現在、中央教育審議会(中教審)において2030年度のスタートが想定されている次の学習指導要領について、具体的かつ集中的に討議が進んでいます。現時点で決まっていないことも多いとはいえ、検討段階からの理解がこれまで以上に必要であると感じています。

次の学習指導要領は以下の過程を経て審議、決定します。

まず中教審は、文部科学大臣から2024年12月に次の学習指導要領についての検討を進めるように依頼を受けています。具体的な検討項目が示されているものが諮問です。

この各検討項目について、初等中等教育分科会教育課程部会の下に教育課程企画特別部会を設置してほぼ2週間に1回のペースで審議を行っており、2025年9月頃までに論点整理として方向性がほぼまとめられる予定です。

この数か月の審議により次の学習指導要領の方向性が定まる、今はきわめて重要なタイミングといえます。

次に、教育課程企画特別部会が示した方向性を基に各教科等のワーキンググループ(WG)が設置され、細部を審議した後、2026年度末頃に答申としてまとめられ、それを基に学習指導要領が改訂され、文部科学省により告示されます。

過去の経緯では諮問から約2年後に告示されていますので次の学習指導要領は2027年度頃に告示され、それに基づく新しい教科書が制作されるとともに2028年度から移行期間が始まり、2030年度に全面実施されるスケジュールとなることが予想されます。

次の学習指導要領の大きな目標の1つが「多様性の包摂」です。

個別の児童生徒の多様性はもちろん、地域の多様性、さらに急速な人口減や世界の競争力ランキングの著しい低下という国としての課題も含めて包摂できる教育内容・システムを検討し、カリキュラムオーバーロードの課題も同時になんとか解決していこう、というものが次の学習指導要領です。

児童生徒の多様性については、従来からも指摘されていました。

これまでは中央値を想定した授業内容とすることが一般的で、一定の割合で存在する「簡単すぎる」もしくは「難しすぎる」と感じているであろう児童生徒に対して、システムとしての対応が遅れていました。

地域としての多様性についても同様です。

人口減が著しい地域、大規模校が多い地域、地元と学校教育が密接もしくは疎遠である地域など、日本の約1700自治体の地域性は様々であることは理解しており、国として地域に任せる方針ではあったものの、具体の方法論については遅れをとっていました。

さらに人口減については、先進国約40か国の中で最も早期に始まり最も急激に進んでいるのが日本であるという現実があります。日本がこの人口減をどう解決していくのか、世界に注目されています。これついても一歩進めた解決策を検討する必要があります。

また、1990年代にGDP世界1位であった日本は2023年度時点で35位と、先進国の中では極めて下位になりました。著しい人口減は税収不足に直結し、世界の競争力ランキングの低下の原因の1つでもあります。

税収不足ということは教員を単純に増やすことで教育の諸課題を解決する、という案は簡単には実現できないということです。優秀な教員の育成・確保はこれまでと同様の仕組みでは維持することが難しく、真剣な見直しが求められています。

これらの課題を解決する糸口となるものが次の学習指導要領であり、その柱となるものがデジタル学習基盤です。

GIGAスクール構想により全国に情報端末が行き渡り、全国学力・学習状況調査も中学校英語や理科においてCBT調査が実施されました。先日終わったばかりの理科では99%以上が問題なく実施できており、問題があった1%弱はインターネット環境の課題と人的ミスがほとんどでした。

デジタル学習基盤が着実に根付き始めていると言って良いでしょう。学力調査がデジタルに変わると将来的にはコストや手間が減少します。フィードバックも今後、年々速くなっていくでしょう。これは人口減を迎える我が国にとって重要なメリットです。

デジタル学習基盤の在り方についても、中教審の中に特別委員会が設置され、審議を行っているところです。現行の学習指導要領でもすでに、デジタル学習基盤を大前提としていますが、この傾向は次の学習指導要領では一層進むこととなります。

デジタル学習基盤整備の目的はデジタルの力でリアルな学びを支えることにあります。

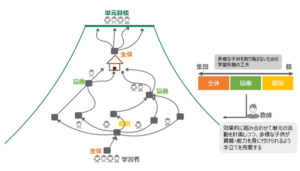

子供が学びを自己調整して教材や学ぶ方法を選択できるような指導計画や学習環境をデザインすること、それとともに教員の指導性を見直し、これまでの教授方法とは異なるやり方を確立していくことが目的です。

例えば、児童生徒の特性はまさしく多様です。学習レベルの差異に加えて視覚有意、言語有意、聴覚有意、身体感覚有意など様々な認知特性があり、これらに対応するためには1人ひとりに合わせた授業研究が必要になります。

カリキュラムオーバーロードを解決すべきであるのにさらに多様性に対応する、ということは一見矛盾に感じるかもしれません。このベクトルが異なるように見える双方をも包摂し、可能にするためにデジタル学習基盤が整備され、かつ現在も進行中です。

個別最適な学びについてのリスクには「孤立」があり、協働的な学びについてのリスクには「埋没」があると指摘されています。これらについてもデジタル学習基盤を利用することで解決する方法を考えています。

デジタル学習基盤により、1人ひとりの状況を可視化してそれぞれに合わせた支援を行うこと、すなわち1人ひとりに合わせた教育課程の実現の全国展開を目指しています。

文部科学省「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のためのサポートマガジン『みるみる』より

多様性の包摂のためには教育課程の弾力化もセットで考えなければなりません。そこで、次の学習指導要領では、様々な教育課程編成の学校裁量権についてさらに拡大する方向です。

現行制度においては、新教科の設定が可能になる「教育課程特例校」や、1単位時間を40分間とし生み出した時間を研究の時間とするなど1割を上限として授業時数を調整できる「授業時数特例校」などがあります。これらの制度を申請不要で実現できる割合を増やすことも検討されています。

このほか、各教科に何時間取り組むのか、例えばふり返りの時間が不足していると感じるのであればそれを時間割に組み込む、1人ひとりに合わせた学びのための教員の準備時間が不足しているのであれば、それも学校裁量で可能にするなど「仮称・裁量的な時間」の創設などが考えられます。

管理職の懐の深いマネジメントが求められ、校長のカラーがより色濃く学校経営に出ることになるでしょう。さらに各校の教育課程に合わせた人員配置になる可能性もあります。これまでのように数年単位で機械的に人員を配置するのではなく、得意分野を活かした人員配置となることも考えられます。公平性よりも包摂性が重視されることとなります。

これはとても大きな変化ですが、教職員や管理職の得意を活かすことは、子供の得意を活かすことが重視されている今、自然な流れともいえます。

このような学校の変革とともに教育委員会は、より戦略的な配置と伴走が求められることになるでしょう。

デジタル学習基盤を学びに利用できる児童生徒の育成も前提になります。

現行の学習指導要領では情報活用能力が学習基盤の1つとして総則に記載されています。しかし各教科の中で取り組むとされていることから学校により認識に違いが生じ、取組が遅れている学校もあります。学校の実態に応じた取組は前提ではありますが、クラウドの理解や思考を妨げない程度のキーボードスキルをはじめとする情報活用能力はいまや必須です。

情報活用能力に関する研究も進み事例も明確になってきたことから、これらを育む一定の時間が必要であろう、しかし新たな教科の設置は制度的にも時間的にも難しい、そこで小学校では基本スキルを育成する時間を総合的な学習の時間などとタイアップする形で盛り込み、それを前提とした学習活動にスムーズにつなげることを検討しているところです。

2000年度から始まった総合的な学習の時間の目的の1つに情報活用能力の育成があり、身につけた情報活用能力を用いて総合的な学習を実現・充実していこうというものでしたが、ふり返ってみると、学習環境として不十分な面がありました。それから20年以上を経てGIGA端末やネットワークの整備、クラウドなどの新技術の登場などにより、ようやく現実が追いついたといって良いでしょう。

小学校で身につけた情報活用能力を基に、中学校では情報技術の仕組みや特性の理解などについて、より専門的な内容を学ぶことになります。関連教科としては、中学校技術・家庭科技術分野があり、その内容の見直しも検討される可能性があります。

すでに高校では「情報」が必須になり、DXハイスクール事業などをきっかけに情報Ⅱの設置も推奨されています。大学共通テストでも「情報」が設置されました。大学や高等専門学校には文系理系関係なく、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」が導入され、小・中・高・高等教育において情報活用能力の育成の一層の接続が可能になります。

カリキュラムオーバーロードの解決と合わせて検討すべきものがデジタル教科書です。

小学校の教科書はこの30年で約5倍の厚さになり、現行の時数で教科書のすべての内容を指導する時間がない、という声も届きます。

しかし教科書に掲載されているものすべてを授業で扱わなければならない、というわけではありません。必須の部分、発展的な部分があり、発展的な部分は子供の実態に合わせて行うこととなっています。

一方で教科書の内容をすべて扱うことが正義であり、軽重をつける教員への評価が低い、という現状もあります。各教科書制作会社は様々な児童生徒の実態を考えて多様な内容を盛り込んでいるのですが、それにより窮屈さが生じるという皮肉な結果になっています。

そこで次の学習指導要領では、重要である中核的な概念を明確にし、地域や学校の実態と合わせて行えばよい発展的な内容と明確に分け、構造化してはどうか、という意見が出ています。現在の学習指導要領もそのようになっているものの、構造化をさらに明確にすべきであるということです。そしてこのことについて誰にでもわかるようにしよう、ということで「わかりやすい学習指導要領」という文言で表現されています。

デジタルとアナログの兼ね合いについては、マストな部分を紙の教科書としてまとめ一覧性を担保し、かつ興味・関心に応じて個別最適に学ぶべき部分はデジタルで提供してはどうかという意見が出ています。これが「デジタルとアナログのハイブリッド」ということです。デジタルと紙、双方同じ内容を用意するという意味ではなく、学習内容の構造化が、紙の教科書とデジタル教科書もしくは教材の在り方を左右することになり、現在進められている教育データの標準化と合わせて、紙の教科書とデジタル教科書・教材の往還の仕組みが整えられていくことが考えられます。

紙の教科書の印刷コスト・配送コストについてもこれまで通りの方法では今後、立ち行かなくなる可能性があり、ネットワークとクラウドによりその課題を解決していく方向性を検討しているところです。

前述のように教育課程が柔軟になることを想定した場合の教科書はどうあるべきか、さらに教科書制度はどうあるべきかという議論にもいよいよ着手しなければなりません。現在、無償化の対象は紙の教科書とされていますが議論の整理が進むことでこれまでの教科書の定義が変わることも考えられます。

教育課程企画特別部会はオンラインで傍聴でき、傍聴申込が1000人を超える日もあります。申し込んでおけば当日中は事後視聴が可能なものもありますので審議の流れを多くの教育関係者と共有していければと考えています。

東京学芸大学教職大学院教授・学長特別補佐/中央教育審議会委員/初等中等教育分科会分科会長代理/デジタル学習基盤特別委員会委員長/デジタル教科書推進WG主査/教育課程企画特別部会主査代理ほか

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年5月19日号