7月9日、東京都内で第120回教育委員会対象セミナーを開催。総務省は学校ICT環境整備に活用できる新地方債について説明。相模原市立中野中学校はAIリテラシー育成に向けた情報の授業の取組を報告した。

関連:デジタル活用推進事業債とは 教員端末1台化など環境整備に<総務省自治財政局地方債課 高橋直人課長補佐>

相模原市立中野中学校 梅野哲総括教諭

相模原市立中野中学校は2023年度より生成AIパイロット校に指定され、今年度から総合的な学習の時間を活用した情報の授業に取り組んでいる。梅野哲総括教諭は「生成AIを活用することで到達できる学びの領域がある」と話す。

…◆…◆…

本校は昨年度より生成AIを日常的に活用する段階へと移行している。プロンプトスキルの到達度を4段階に分類し、生徒・教員にアンケートを実施した。

項目は次。①調べたい内容を質問する、②AIに役割を与え助言を得る、③条件を設定する、④実行シナリオを組む。

その結果、③条件を設定する段階に到達した生徒が多く、①調べたい内容を質問する段階の生徒は少数だった。

生徒は教員が作成したプロンプトテンプレートを自分でアレンジして他教科の課題解決に役立てている。一方、教員間には活用差があり、どの教員・教科でもAIを活用できるカリキュラムの構築が必要であると考えた。

そこで、総合的な学習の時間における探究活動のグランドデザインを基盤に、AIリテラシー育成を目的とした「情報の授業」を開始。AIを活用し、課題発見・解決の過程をプロンプトとして言語化することで、課題解決力の基礎の形成、言語能力の向上を図る。

さらにどの教科にも応用可能なプロンプトデザインや学び方の習得により教科横断的な学びの実現を目指す。学年ごとに系統性のある指導を実施することとし、AIを協働相手として位置づけた。

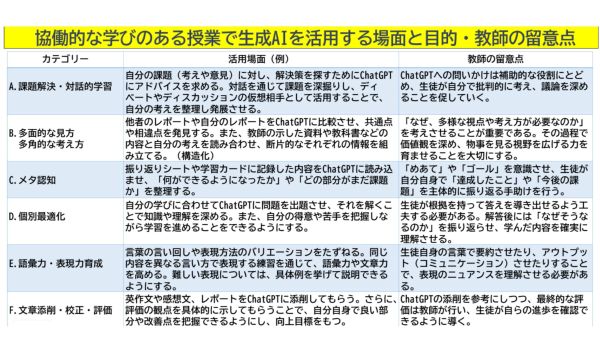

カリキュラムは年間9時間で、6つの枠組み(①課題解決・対話的学習、②多面的な見方・多角的な考え方、③メタ認知、④個別最適化、⑤語彙力・表現力育成、⑥文章添削・校正・評価)を基に活用場面と目的、教員の留意点を整理。これに基づき目的と題材、指導案の具体化を進めた。

講演資料より。生成AI活用場面と目的、教員の留意点を6つの枠組みで整理

1年次には、生成AIの基本的な使い方を学びながら、批判的思考と表現力の土台を築く。これは情報の真偽の見極めや検索エンジンとAIの回答の違いの理解など情報活用能力も含む。例えば「オリンピックでメダルを取った選手は偉大だ」という情報が事実か意見かを問うような答えのない議論を通してAIリテラシーの基礎を培った。

2年次には、データ利用、多角的な視点、自己表現力を伸ばす。資料やデータから科学的根拠を探すスキルはどの教科にも必要であり、これまで教科単位だった取組を体系的に整理した。

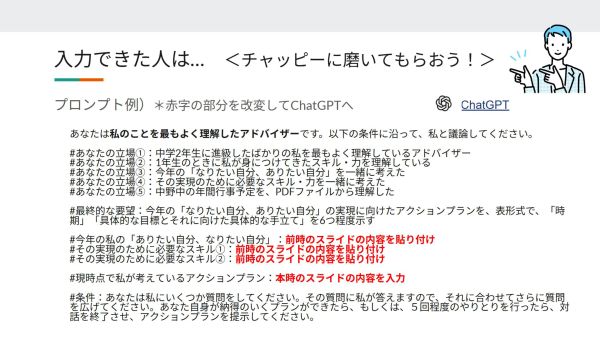

例えば、探究課題「ありたい自分、なりたい自分」において、生徒は自身のアクションプランを作成する過程でAIを「自分を最も理解するアドバイザー」として活用。年間行事予定などを読み込ませ対話しながら計画を練り上げ、最後に友人と共有しメタ認知を促した。

講演資料より。AIを「自分を最も理解するアドバイザー」として活用

ディベートではAIを審判役に設定。条件に基づいた判断基準を読み込ませ、ディベートの音声を評価した。音声入力が止まるトラブルも発生したが、生徒は「音声をテキスト化して読み込ませるべき」と問題点を分析し改善策を考えていた。

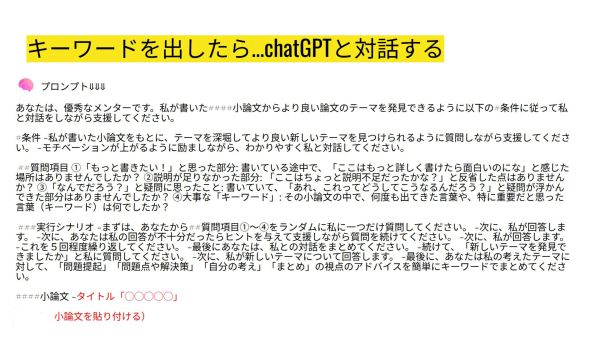

3年次は、AIと協働し社会貢献につながる社会システムを創造・表現する。SDGsを題材に小論文作成をゴールとした探究活動を展開。ジグソー法を取り入れ学び方の習得も図った。AIの回答を自身の言葉に転換して相手に伝える過程は深い学びにつながる。

SDGsの17の目標から同じ目標を選んだ生徒同士が協力してキーワードを抽出。AIをメンター役としてキーワードを基に小論文のテーマを設定。最後にテーマを伝え合い、新しい視点を得たり疑問点を投げかけたり、友人との対話を通してテーマを掘り下げた。

講演資料より。AIをメンター役に対話した

2年生のアドバイザープロンプト、3年生のメンタープロンプトは、生成AIから質問がくるようなシナリオが組み込まれており、生徒はAIとの対話からも、考えを深めたり広げたりすることができる。さらに、他者に質問する着眼点(問いを持つ視点)も身につけることができる。

成果確認と修正のためのアンケートを実施したところ、情報教育・AIリテラシーについて約9割の生徒が「情報をうのみにせず自己判断する大切さを学んだ」と効果を実感。「普段考えない内容に深く向き合えた」と探究的な学びにつながる効果もあった。

また、教員の約7割が自身への効果を肯定的に評価し、情報の授業を担当する学級担任はAIやプロンプトデザインの仕組みを理解することで、自身の担当教科へ応用するようになった。

生徒に身についた力として「問いの解決方法を探る力」が最も多く、55%が力がついたと回答。難しい課題にもAIをアドバイザーとして活用し解決に向けて努力する姿勢が育まれている。

次いで「課題を設定する力」「分かりやすく説明する力」と、理解の深まりから問いが生まれ、複数の知識を概念化し表現できるようになった。「粘り強さ」も効果が見られ、全国学力学習状況調査では記述式の無回答率が大幅に減少した。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年8月11日号