8月28日、第122回教育委員会対象セミナーを鹿児島市で開催。木田博教育DX担当部長・鹿児島市教育委員会と小﨑誠二教授・奈良教育大学は学習者主体の授業や教育DXについて、山下若菜指導主事・熊本市教育センターは教員研修の取組について報告した。

奈良教育大学 小﨑誠二教授

2025年版「世界競争力ランキング」(※)によると日本の競争力は世界35位。これは大学の志望動向にも影響を与えており、日本の大学がアジア圏の大学の滑り止めとして受験されているという話も聞く。

経営収支は黒字であっても将来的に労働人口は世界最低水準となる見通しもあり、2060年には消費税が50%を超えても現状が維持できないのではないかという試算もある。

こうした問題を考えると、私たちの学校教育は漢字のとめ・はねで減点していてもいいのかという危機感を抱いてしまう。

※スイスのビジネススクール「IMD(国際経営開発研究所)」が発表

鹿児島の人々は幕末・明治期に海外から学校制度を学び、日本の近代教育を先導した。

県立図書館の古い文献を見ると、明治の後期には、個別学習・共同学習・教科の横断・自学自習・子供に合わせた独自学習・教え合い・教児一体などの教育用語がすでに使われていることがわかる。教児一体とは教員と子供が共に学ぶ姿勢を指す。

「教師による一斉伝達指導を廃すべし」「個別化・協同化を前提とする子供主体の教育がこれから必要」ともある。学習者主体の学びは、いつの時代も学校で重視されていた理念であろう。

最近の学校教育では、生成AIや探究学習、DX、非認知能力が注目されている。特にAIは関心が高い。例えば子供の読みにくい答案をAIに読み取らせ、文脈の不明瞭な部分を指摘させるといった活用も可能だ。

DXという言葉は今なお誤解されがちである。デジタル化された社会での変革がなければDXにはならない。例えば通知表のPDF配信はデジタル化に過ぎず、DXの視点とは、それによって学校と保護者の関係性が変化することである。

GIGAスクール構想開始から6年が経過し、当時の私がいた奈良県教育委員会が掲げた「子供に専用デバイス」「安定したネット接続」「デバイスを子供が自ら学ぶために使う」「全教員にメールアドレスを配布」などの目標は今では当たり前の環境となっている。

奈良県では、地域ドメインを広域公用アカウントとして整備した。将来のゼロトラストへの転換を見据えて安全・安心な環境を構築し、私立学校や大学、保護者まで含めた教育関係者が共通ドメインでつながることもでき、かつ自治体間による差が出ないようにデジタル学習基盤を整備した。

奈良市では8月に第2期のデバイス整備が完了。新学期から新しい学習環境がスタートした。今まで故障時には学校が教育委員会にデバイスを持ち込んでいたが、現在は担当事業者と学校が直接連絡を取る体制となり、予備機も確保されている。

昨年スペインで開催された教育イベントでもGIGAスクール構想は世界で最も先進的な教育環境と評価され、「日本の先生と子供たちが本気でこの環境を活用すれば世界の未来を変える」との声もあった。

一方、海外ではICT活用が学力向上に結びついていないという一部誤解のある話も流布しているようだ。私が視察した学校では、教員のガバナンスが機能しておらず、生徒がデバイスで自由に動画視聴をしていても注意されない状況だった。日本の教育環境で適切な指導を行えば、学力向上に十分貢献するだろう。

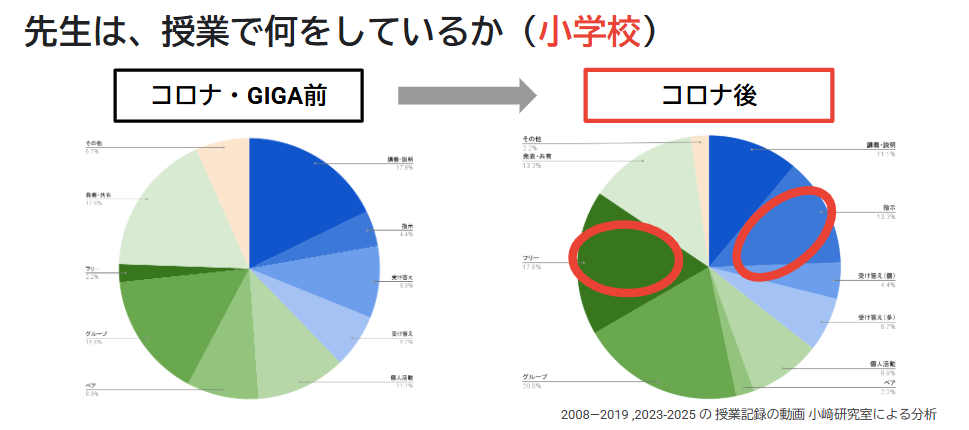

約400件の授業映像を分析し、コロナ禍前後の変化を比較した。教員の活動を「話している時間」「質問・対話の時間」「子供に委ねている時間」に分類し、個人・ペア・グループ作業も可視化してみた。

小学校ではコロナ後に教員の話す内容が説明から行動を促す指示へと変化し、自由進度学習と言われる個人のペースで学ぶ時間が増加。中学・高校でも生徒が自ら取り組む時間が増加している。

デジタル学習基盤は、教員が教えるためではなく、子供が自ら学ぶために使うときに効果があるのではないか。

支援が必要で、友達と会話をするのが難しい子供が、笑顔でチャットに参加する様子や不登校の子供が定期テストをオンラインで受ける事例などもあり、自分の学びのために使えるようになった。

小学校で作成したプレゼン資料を中学校の授業で参照したり、高校の授業で中学校時の自分のノートを活用するなど、県域共通で公用アカウントを導入した成果もあがっている。

学力の定義は学校教育法第30条に示されているが、教育現場では「思考力、判断力、表現力その他の能力」のうち、「その他の能力」に対する意識が薄い。

子供たちは想像力、共感力、応用力など様々な力を生かして学ぶ。これらのその他の能力も含めた視点を持つことが授業改善のヒントになると考えており、授業観察では子供の集中力や判断力などを見取り、教員にフィードバックしている。

深く学ぶためには、何を知っているか=コンテンツベースの学び、何ができるか=コンピテンシーベースの学びに加え、誰とどのように学ぶか=コミュニティ・アンド・クリエイティブ・ベースド・ラーニングの視点がますます重要である。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号