文部科学省は教育課程部会第3回情報・技術ワーキンググループ(主査=堀田龍也教授・東京学芸大学)及び第2回生活、総合的な学習・探究の時間ワーキンググループ(主査=黒上晴男教授・関西大学)を11月10日に合同で開催。総合的な学習の時間に付加する方向である情報の領域(仮称・以下略)と主に小学校低学年における情報活用能力育成の具体について討議した。

本会議配布資料より

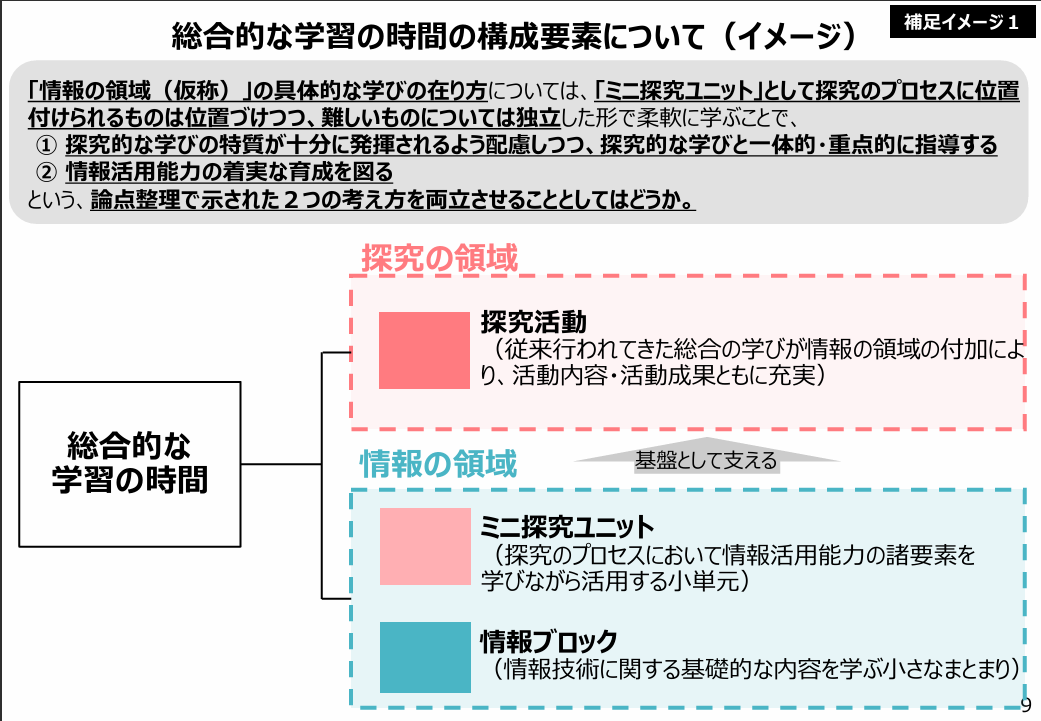

事務局は両ワーキンググループ(WG)の討議を踏まえ、総合的な学習の時間において「探究の領域」と「情報の領域」を分けること、情報の領域を、探究の領域を支える基盤と整理。

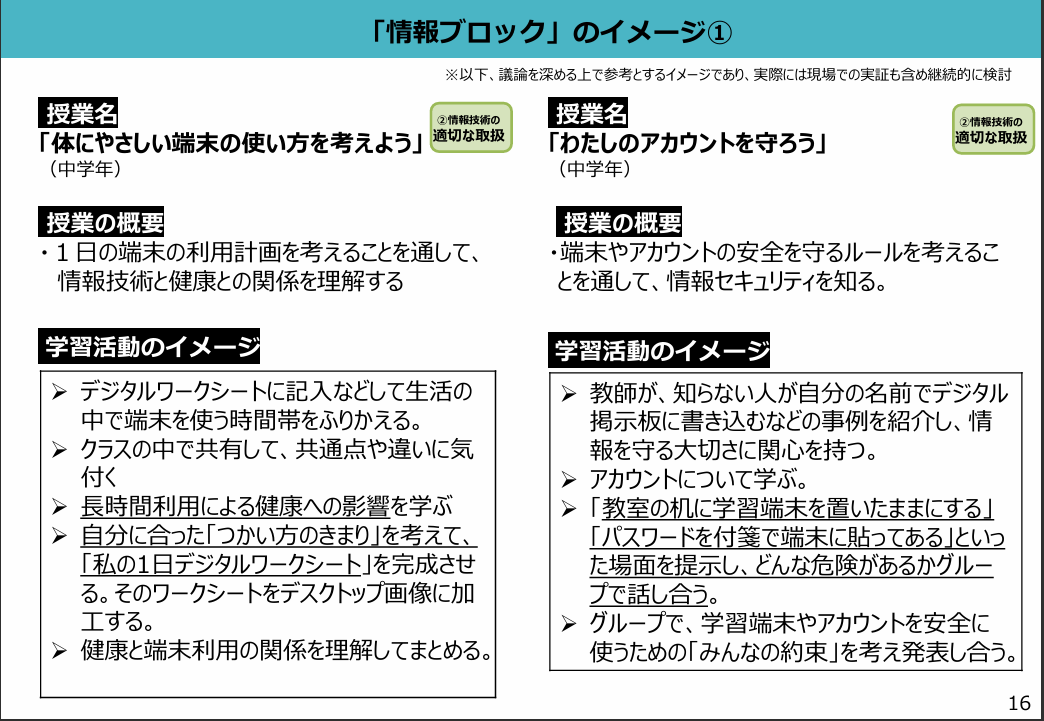

情報の領域については、情報技術に関する基礎的な内容を学ぶ「情報ブロック」と、探究のプロセスにおいて情報活用能力の諸要素を学びながら活用する小単元「ミニ探究ユニット」を設けることを提案。この分類は多くの委員の賛同を得た。

情報の領域を付加するにあたり、例えば1学期に情報の領域を集中的に配置し、探究の基盤として情報の領域をなるべく早期に活かせるようにする、もしくは通年で情報の領域に取り組むなどの例を複数示すことも提案。

本会議配布資料より

本会議配布資料より

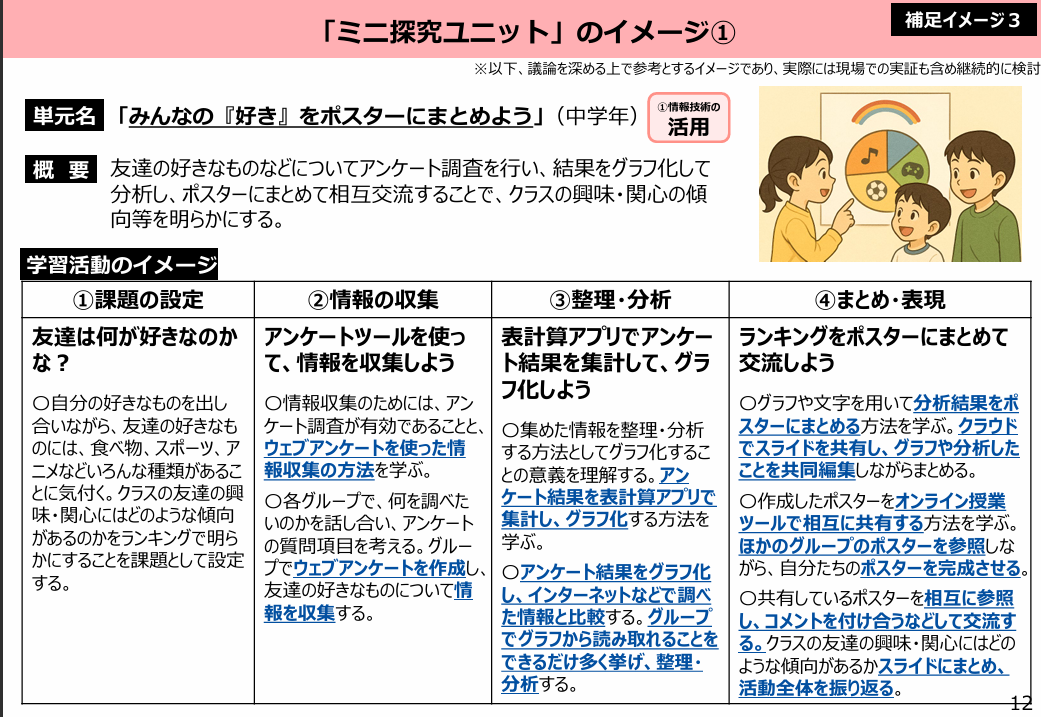

委員は「ミニ探究ユニットは、情報活用能力を生かした探究に慣れていない教員にとっても有用」「小学校のみならず中高の探究の質の高まりが期待できる」などと賛同。

一方で「ミニ探究ユニット=デジタル、探究=アナログという誤解が生じないようにしたい」「現状の書き方だと『(情報活用能力を活かす探究には)小学校3年から取り組めばよい』という誤解につながるのではないかと懸念している。幼児教育では探究のプロセスを意識しICTも利用している。小学校低学年で空白ができないようにしたい。そのためにも低学年においても情報ブロックやミニ探究のような具体的な取組の提示が必要ではないか」という指摘があった。

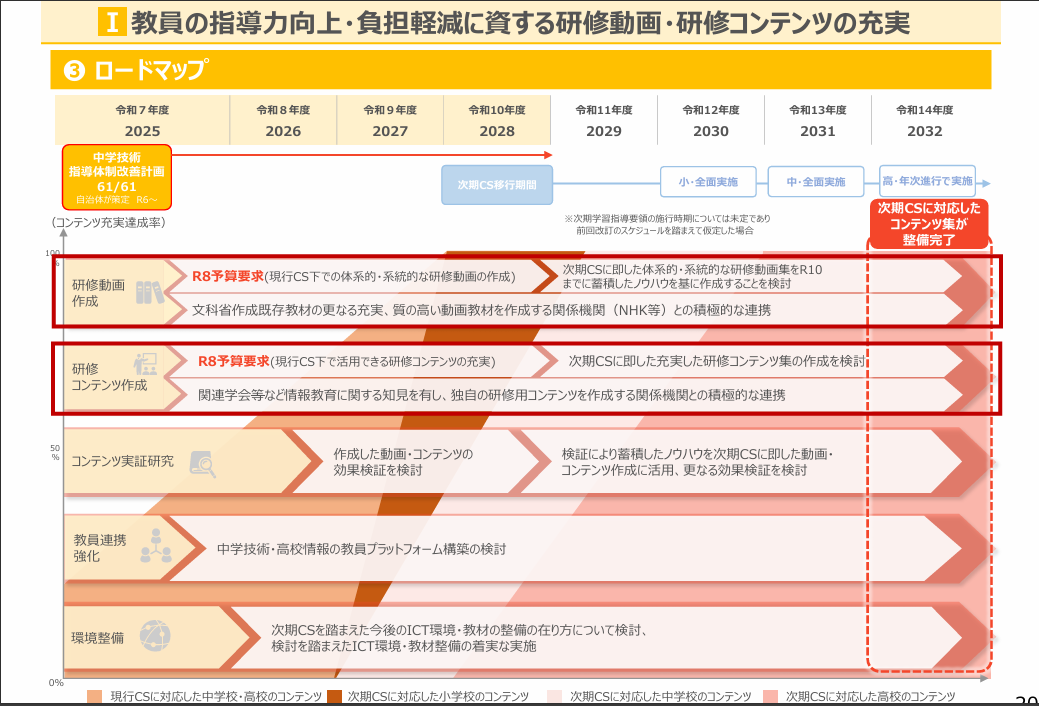

教員の指導力向上・負担軽減に資する研修動画・コンテンツも次の学習指導要領が始まる前に先行して制作予定。また、情報活用能力の向上に向けた学習用教材の開発と実践事例の創出も予定しており、いずれも2026年度予算で要求済だ。

委員からは「文部科学省からの教材の提供には期待をしている。情報技術の進展は早く、継続的なバージョンアップをお願いしたい」という意見が出た。

本会議配布資料より

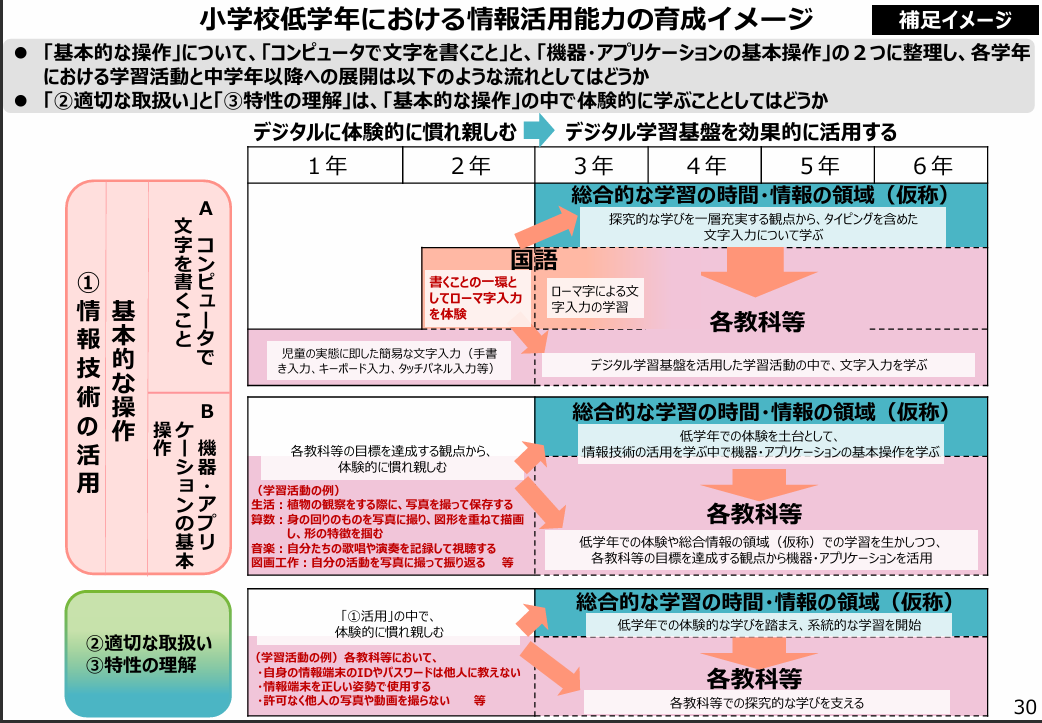

情報の領域が付加される総合的な学習の時間は3年生から実施するものだ。しかし現状、小学校1、2年生からキーボードによるローマ字入力に取り組み成果を上げている学校もある。

そこで「1年生から発達段階を踏まえながら児童の実態に即した入力(キーボード、タッチパネル、音声等)に慣れ親しむ」「タイピングについては例えば国語科で2年生のローマ字入力の学習などで体験する」案について討議。本件については国語WGでも検討しているところだ。

また「機器・アプリケーションの基本操作」について、低学年においては、特に身体性を大切にしながら「写真(動画)を撮る」「録音(録画)する」「動画等を視聴する」「絵を描く」「図形を操作し動かす」など、各教科等での目標を達成する観点からデジタルに慣れ親しむ体験的な活動を行い、3年生以降の総合的な学習の時間に接続する案が出された。

発達段階を踏まえて体験することに賛同する委員は多い一方で「本校では低学年からタイピングに取り組んでいる。スムーズに文字入力できることが教科の学びを深めることにつながっている。文字の意味理解とは別にタイピングの時間を設けてはどうか」という意見もある。

本会議配布資料より

メディアリテラシー育成についても意見が複数上がった。

「未就学児のネット利用率が高まる中、高学年でのメディアリテラシー教育では遅すぎるのではないか。安全教育や人権教育として位置付け、ニュースの真偽について問いをもつ力を育むことが低学年においても重要」

「小学校低学年から発信者になることが可能になった。リスクの理解、クリエイティビティの発揮の両面を早期に学ぶ必要がある」という指摘の一方で「リテラシーやモラルに偏る学びにならないことが重要」

「上位概念の理解は低学年の発達段階では難しいのでは」という意見も出た。

堀田教授は総合的な学習の時間に情報の領域を「付加する」という表現になった理由などについて説明。

「探究的な学びはますます重要になる。その充実に情報活用能力が寄与することが想定される。

しかしキーボード能力のように探究的に身につけることが難しい情報活用能力もあり、総合的な学習の考え方と適合しない部分もある。そこで情報の領域を『付加する』という表現になった。中学の情報・技術科や高校の情報につながるようにしたい。

探究に没頭するためにもメディアリテラシーを含めた情報活用能力を育成することは重要。プログラミングを探究に活用できる子供も出てくるだろう。

さらにミニ探究ユニットは、情報活用能力を発揮しながら探究のプロセスで活用する体験を『自覚的に』学ぶ小単元であるべき。ミニ探究ユニットや情報ブロックについては各校の実態に応じて方法や順番、教材をそれぞれの学校現場で選択して運用できるようにすることが適当だろう。探究の領域と情報の領域の連携は極めて重要」

「情報活用のスキル育成は早期に実施するほうが総合の領域で利活用できるものも多く、4年間にわたる総合的な学習の中での設計について他教科の内容も考えながら検討していくことが求められるだろう。

低学年の文字入力を国語と連動する場合は学習内容になじむ工夫も必要ではないか。

また、低学年におけるメディアリテラシーも重要ではあるが発達段階として抽象化の力がないと身につかないものもあり、低学年向けの内容を検討・研究していく必要がありそうだ。言語能力との関係も視野に入れながら制度設計していきたい」

教育家庭新聞教育マルチメディア11月13日号