蓄電池は2030年度の温室効果ガス削減目標、2050年のカーボンニュートラルの達成に向けて、自動車の電動化、再エネの主力電源化を達成するための最重要技術に位置付けられており、今後のデジタル社会の基盤を支えるためにも不可欠なインフラの1つ。国内の製造基盤を確立すべく、蓄電池に係る人材の育成・確保のため、蓄電池関連産業が集積する関西において、産学官による「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」を設立し、様々な取組を実施している。

今回はその一環で、蓄電池産業の機運醸成を目的として、産業の未来を担う若年層やその保護者を対象に、大阪・関西万博の会場内において、蓄電池普及啓発イベント「みんなで学ぼう!電池のしくみ・リサイクル!」を開催。電池クイズ大会やフィットネスバイクによる発電グランプリなどを実施した。主催は関西蓄電池人材育成等コンソーシアム。

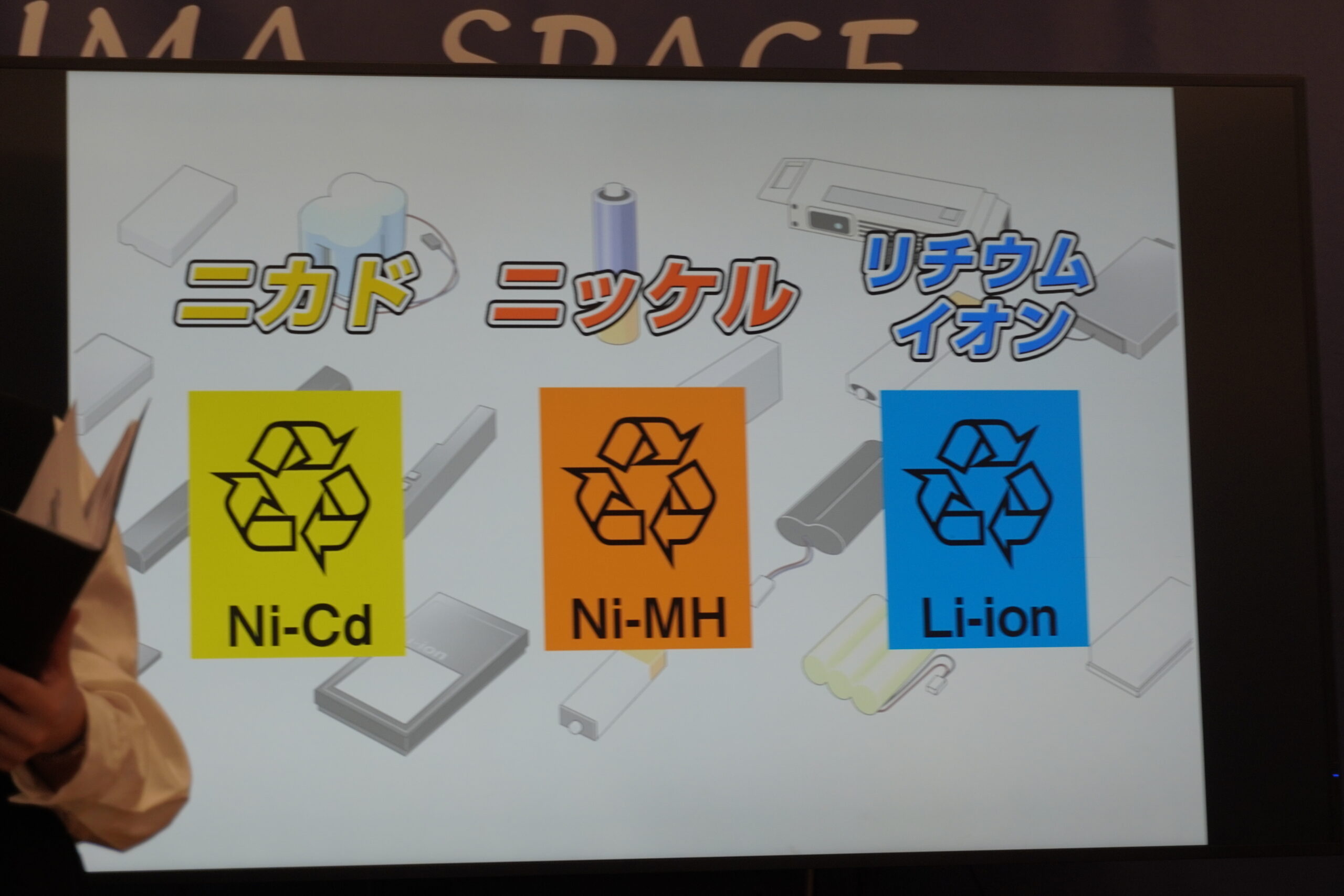

「スリーアローマーク」表記はリサイクルできる蓄電池の目印だ

使用済み蓄電池の回収・リサイクルを推進している一般社団法人JBRCは「電池クイズ大会」を実施。

まずモバイルバッテリーや電動自転車、非常灯など、蓄電池は身近なものに利用されていること、蓄電池には貴重な金属(レアメタル)が用いられており、輸入が必要なため、リサイクルを行うことで貴重な資源の確保につながること、使い切りの乾電池とは回収方法が異なること、回収対象はニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池であり、その目印として「スリーアローマーク」があることなどを説明。

さらに電池のリサイクルの工程についての動画も視聴した上で、学んだ内容に関するクイズ大会を行った。

蓄電池が用いられているものは身の回りにたくさんある

「発電グランプリ」では、ゲーム機や液晶テレビ、炊飯器等身近な電化製品の消費電力を比較。その後、小学生や高校生、大人がフィットネスバイクを3分間、漕ぐことでどれくらい蓄電できるかを競い、運動エネルギーから電気エネルギーへの変換を体験した。

大人であっても2Wh程度の蓄電で、これは電動歯ブラシの消費電力に相当する。自らの力で発電を行うことにより電力の大切さに気付くきっかけとしてもらうことがねらい。

会場内のJBRCの出展ブースには電池に関するクイズを解くために来場者による行列ができていた。

一社JBRCのブースでは来場者が電池リサイクルに関するクイズに挑戦

経済産業省近畿経済産業局 地域経済部次世代産業・情報政策課

下村俊亮氏、渡邉朋子課長補佐、安田凌氏(左より)

蓄電池産業戦略の一環で、蓄電池関連産業が集積している関西エリアにおいて、産業界、教育機関、自治体、支援機関等が参画する「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」が設立され、人材育成に係わるプロジェクトに先行して取り組んでいる。

2025年3月には「バッテリー人材育成の方向性2025」を公表。蓄電池(バッテリー)人材育成に向けて、高校生、高専生、大学生等を対象に、蓄電池分野初の産学連携により「教育機関向けバッテリー教育プログラム」を提供している。

「蓄電池に興味関心を持ってもらう」「蓄電池について専門的に学ぶ」ことを目的とした座学教材と実習で構成されており、実施校の拡大を目指している。これまでに高等学校21校、高専11校など計35校の教育機関で実施済だ。

引き続き、多くの教育機関と連携し、本教育プログラムの利用を推進していきたい。

経済産業省商務情報政策局 電池産業課

國見哲平係長・阿部明香課長補佐(左より)

2022年8月31日に策定された蓄電池産業戦略では、国内の車載用蓄電池に加えて、蓄電池の輸出や定置用蓄電池向けに必要となる製造能力の確保も念頭に、2030年までに、蓄電池・材料の国内製造基盤150GWh/年の確立を目標としている。

20GWh/年であった製造能力は支援等を通して現時点で100GWh/年を超える製造能力の確立が見込まれている。また、蓄電池生産工場の安定稼働を支える、蓄電池に係る人材を育成・確保する目標が掲げられている。これに伴い施策や取組の具体化を行っているところだ。

蓄電池の1つであるリチウムイオン電池は、現在海外でも製造されているが、もともとは日本発の技術である。

国民生活や産業活動に必要なエネルギーを供給するために必要な蓄電池の国内製造基盤を確立し、高い安全性や品質等の強みを活かして国際競争力の強化を目指す。再生材を使用した蓄電池の製造・販売の準備も進めるなど、リユースやリサイクルの強化にも取り組んでいく。

蓄電池産業の未来は明るいと考えている。

子供や保護者の方々が蓄電池やリユースに興味をもち、蓄電池産業に未来を感じていただきたいと考え、「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」(関西コンソ)と共に万博でイベントを実施した。関西コンソでは既に教育プログラムなどを提供しており、本モデルケースをもとに全国規模での組織を立ち上げ、人材育成を支援していきたい。

▼大学生等向け教育プログラム![]() (産総研関西センターHP)

(産総研関西センターHP)

(教育家庭新聞教育マルチメディア 11月13日号)