通信制高校の紹介サイトGo通信制高校を運営するプレマシードは、「コロナ禍の学齢別不登校経験とその理由に関する調査」を実施。その調査結果を公表した。

調査は、コロナ禍に「小・中・高校生だった方」と「大学生以上だった方」の計600人を対象に今年4月実施。「小・中・高校生」と「大学生以上」に分けて統計を取ることで「コロナ禍によって、それぞれの学齢で積極的不登校をはじめとした不登校に関する意識が、どのように変容したのか」を調査した。

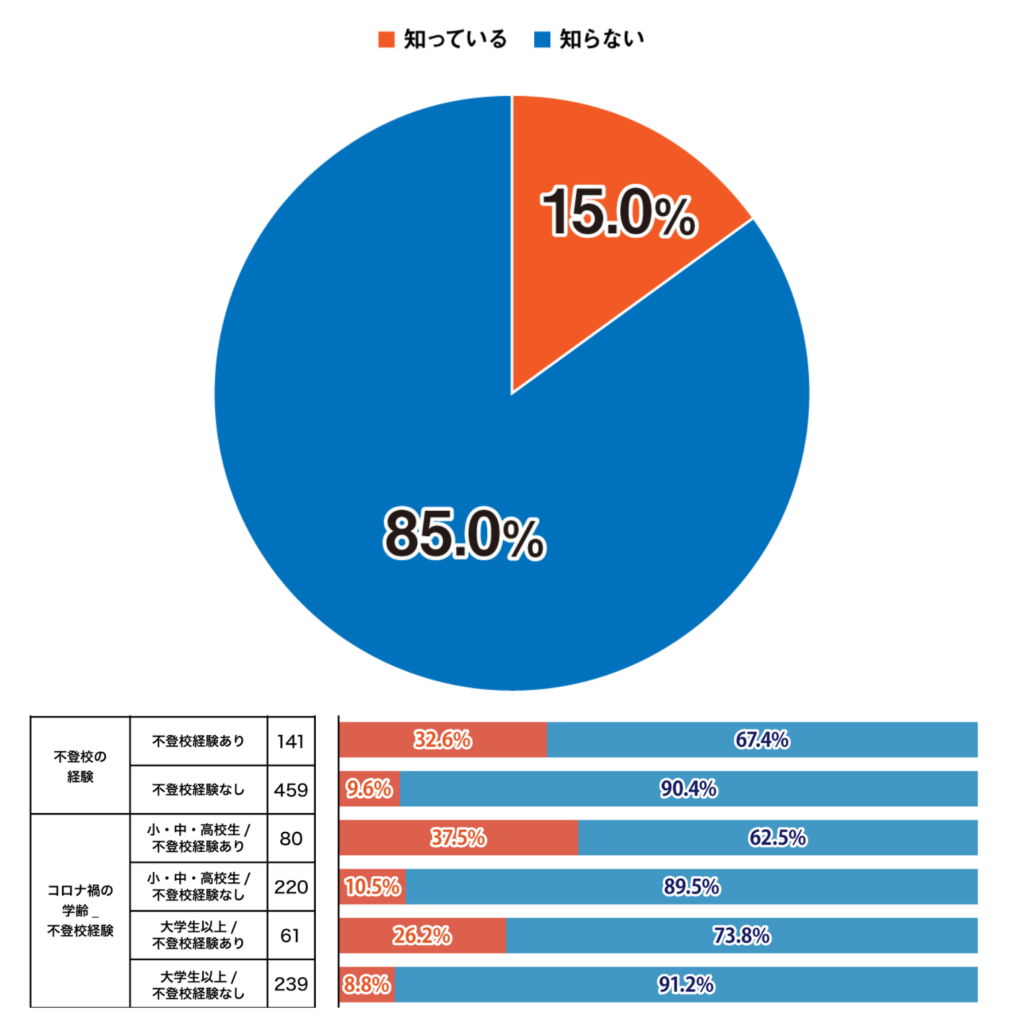

「積極的不登校」について「知っている」と答えた割合は15.0%。コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、小・中・高校生/不登校経験ありは「知っている」の割合が特に高く、37.5%を記録した。

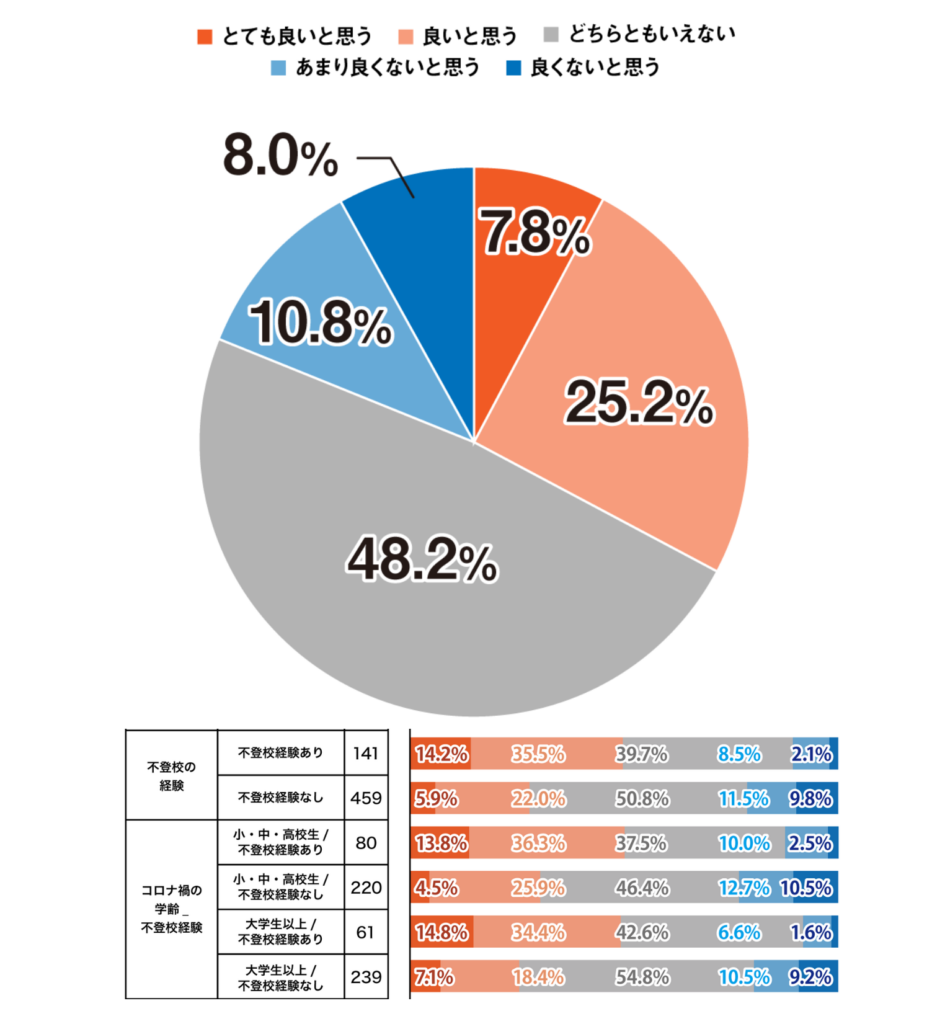

全体回答は「とても良いと思う」が7.8%、「良いと思う」が25.2%で合計すると33.0%。しかし、コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、「良いと思う計(とても良いと思う+良いと思う)」は小・中・高校生/不登校経験ありが50.0%、大学生以上/不登校経験ありは49.2%であり、不登校経験者は積極的不登校を好意的に捉えていることが分かる。

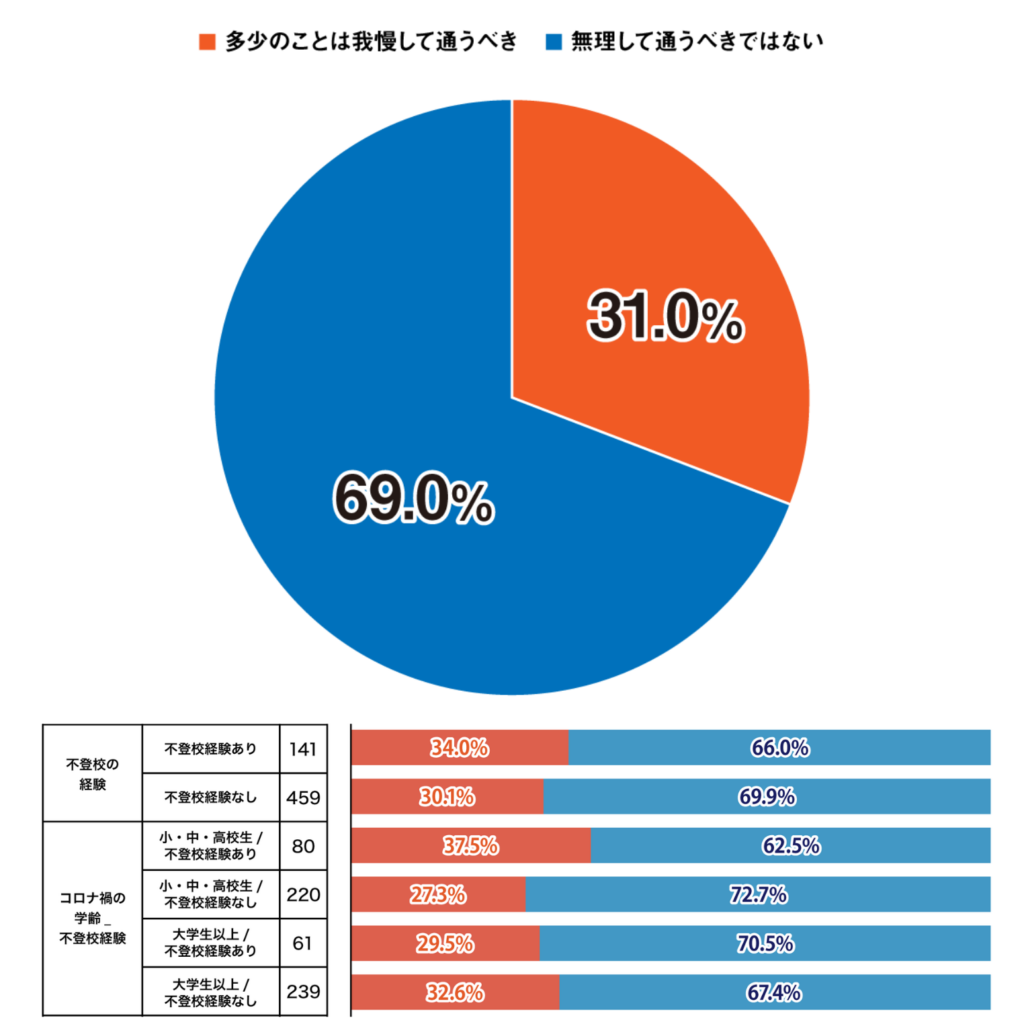

全体回答は「無理して通うべきではない」が69.0%、「多少のことは我慢して通うべき」が31.0%。コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、小・中・高校生/不登校経験ありは37.5%が「多少のことは我慢して通うべき」と答えており、全体より高い数値となった。

ここまでの結果について、同社の岩田彰人代表は次のように分析している。

「これらの設問では、『不登校経験者は学校に通うべきと認識している』ということが明らかになりました。一方、不登校経験者の約半数は積極的不登校を肯定しています。矛盾をはらんでいるように見えますが、不登校経験者は学校に通うべきと思いながらもさまざまな理由で学校に通えなくなり、自分の居場所、学ぶ場所を失ってしまった。だからこそ、自分の意思で居場所や学ぶ場所を探すために積極的不登校を肯定しているのではないでしょうか」。

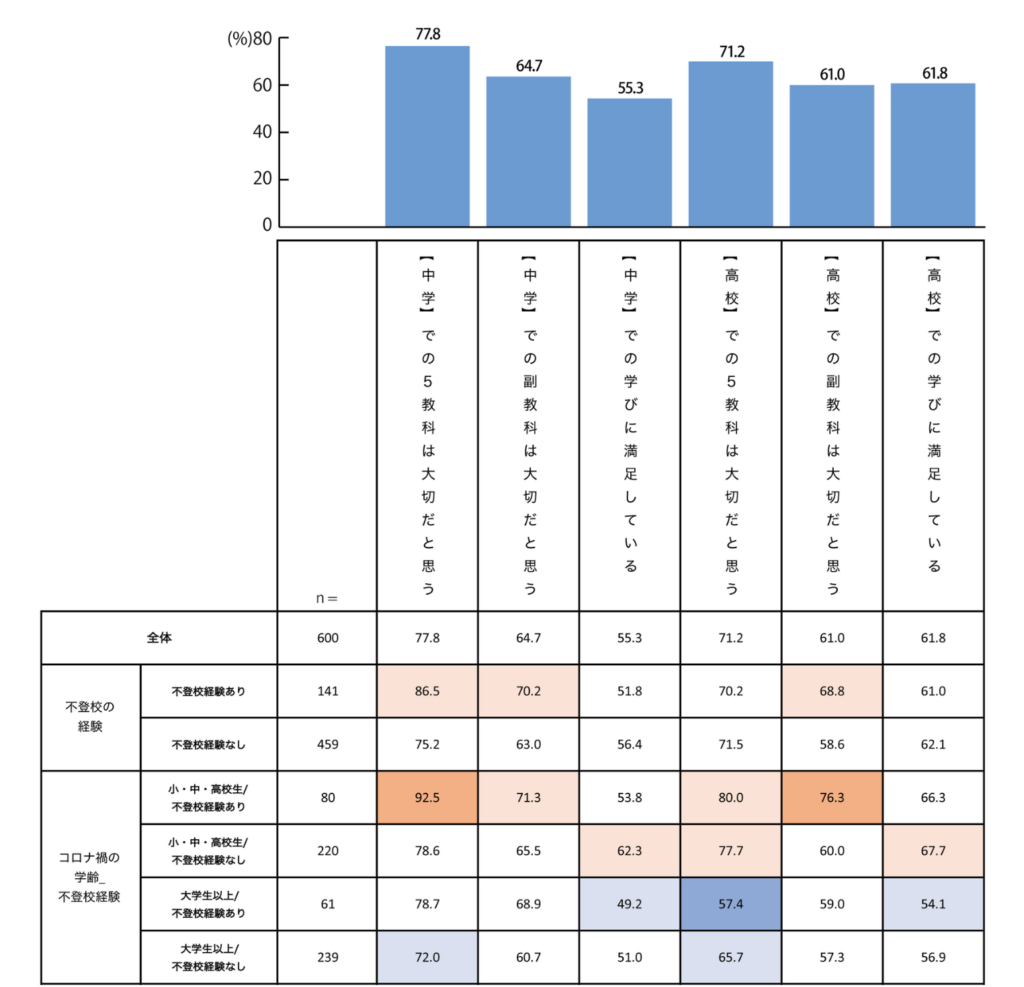

「【中学】での5教科は大切だと思う」という回答がでは、「とてもそう思う」と「ややそう思う」の合計値が最も高く77.8%。次いで「【高校】での5教科は大切だと思う」が71.2%、「【中学】での副教科は大切だと思う」が64.7%、「【高校】での学びに満足している」が61.8%という順番になった。

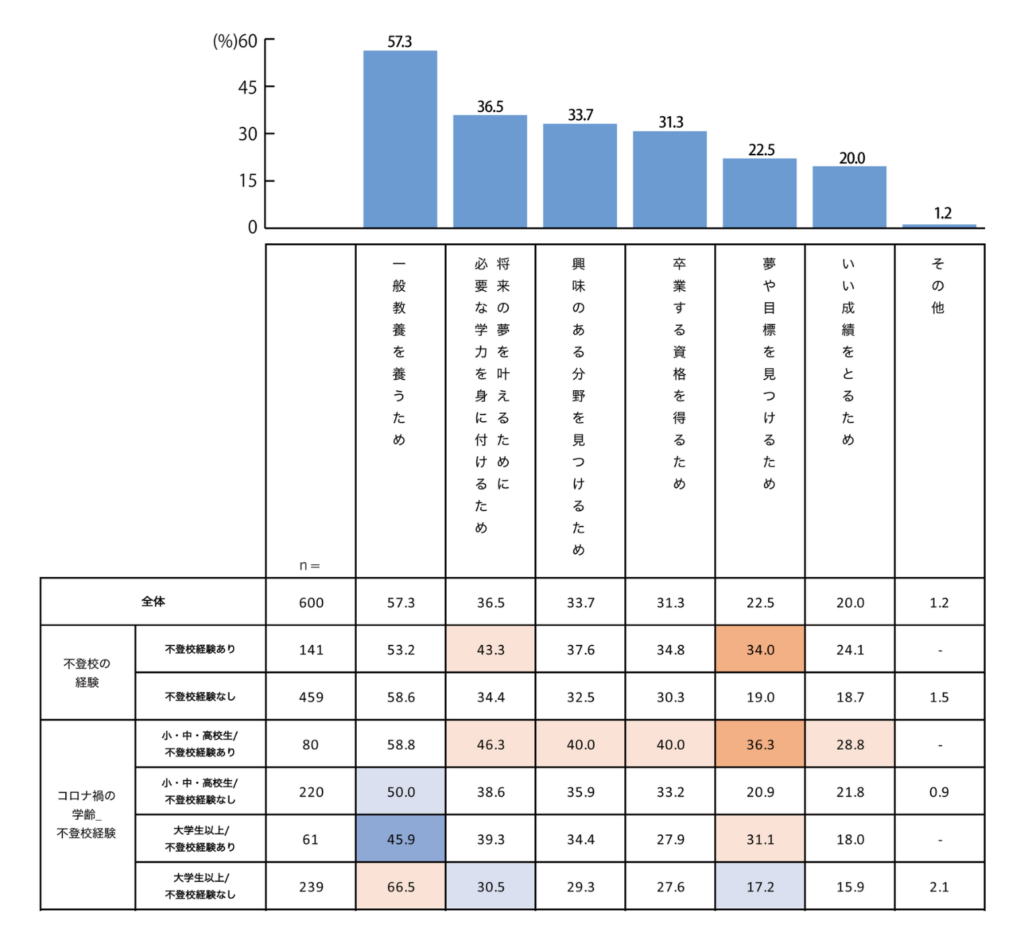

5教科の勉強の目的として最も割合が高いのは、「一般教養を養うため」で57.3%。次いで「将来の夢を叶えるために必要な学力を身に付けるため」が36.5%、「興味のある分野を見つけるため」が33.7%、「卒業する資格を得るため」が31.3%と続く。

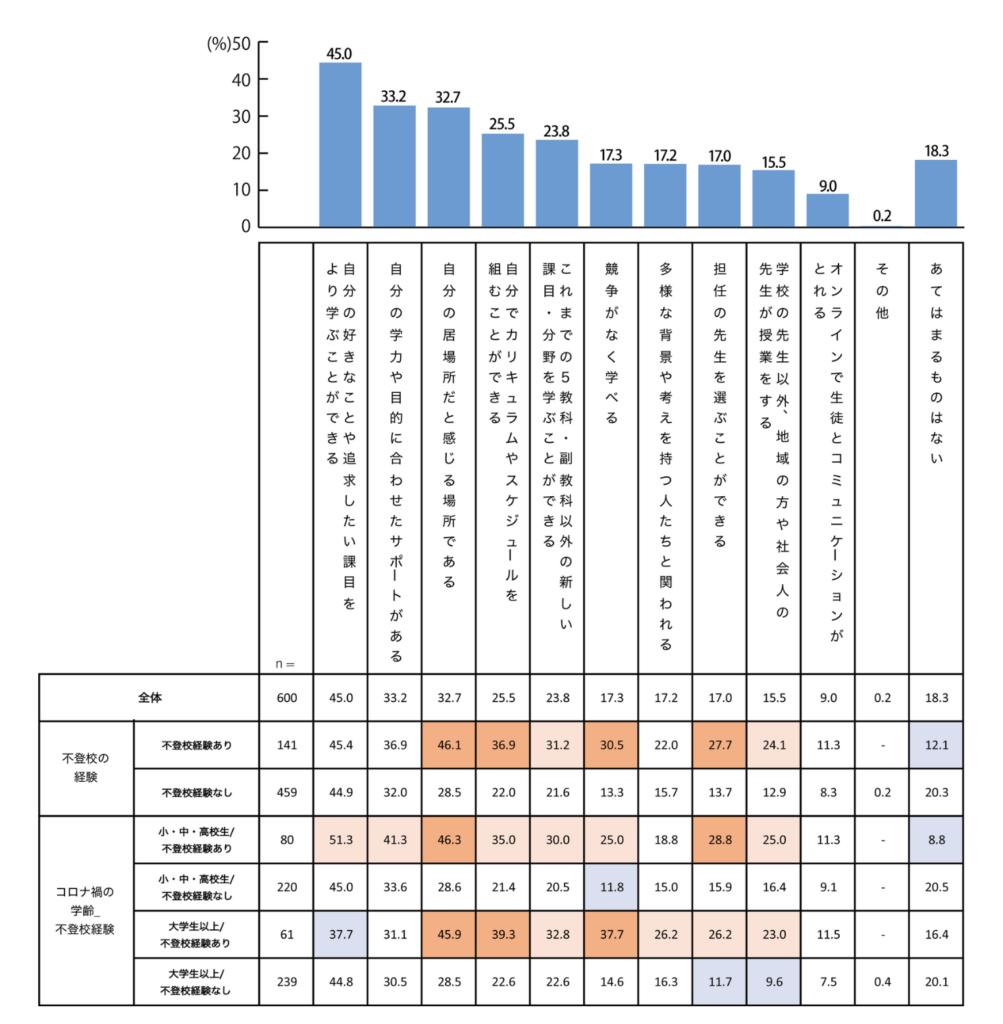

全体では「自分の好きなことや追求したい課目をより学ぶことができる」という回答が45.0%もの支持を得た。次いで「自分の学力や目的に合わせたサポートがある」が33.2%、「自分の居場所だと感じる場所である」が32.7%と続く。

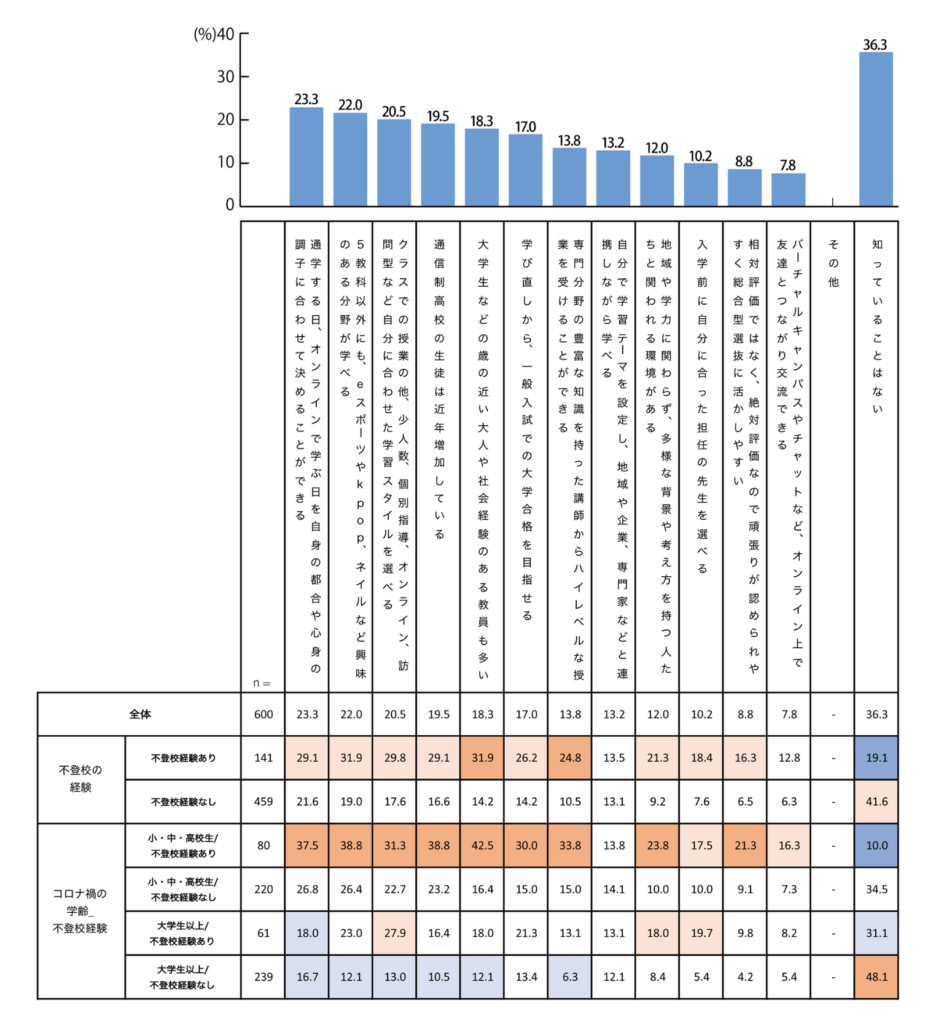

最も高かったのは「通学する日、オンラインで学ぶ日を自身の都合や心身の調子に合わせて決めることができる」で23.3%。次いで「5教科以外にも、eスポーツやK-POP、ネイルなど興味のある分野が学べる」が22.0%、「クラスでの授業の他、少人数、個別指導、オンライン、訪問型など自分に合わせた学習スタイルを選べる」が20.5%と続く。

コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、小・中・高校生/不登校経験ありは「大学生などの歳の近い大人や社会経験のある教員も多い」が42.5%、「5教科以外にも、eスポーツやK-POP 、ネイルなど興味のある分野が学べる」と「通信制高校の生徒は近年増加している」が共に38.8%、「通学する日、オンラインで学ぶ日を自身の都合や心身の調子に合わせて決めることができる」が37.5%と総じて高く、通信制高校への理解が深いことが分かった。

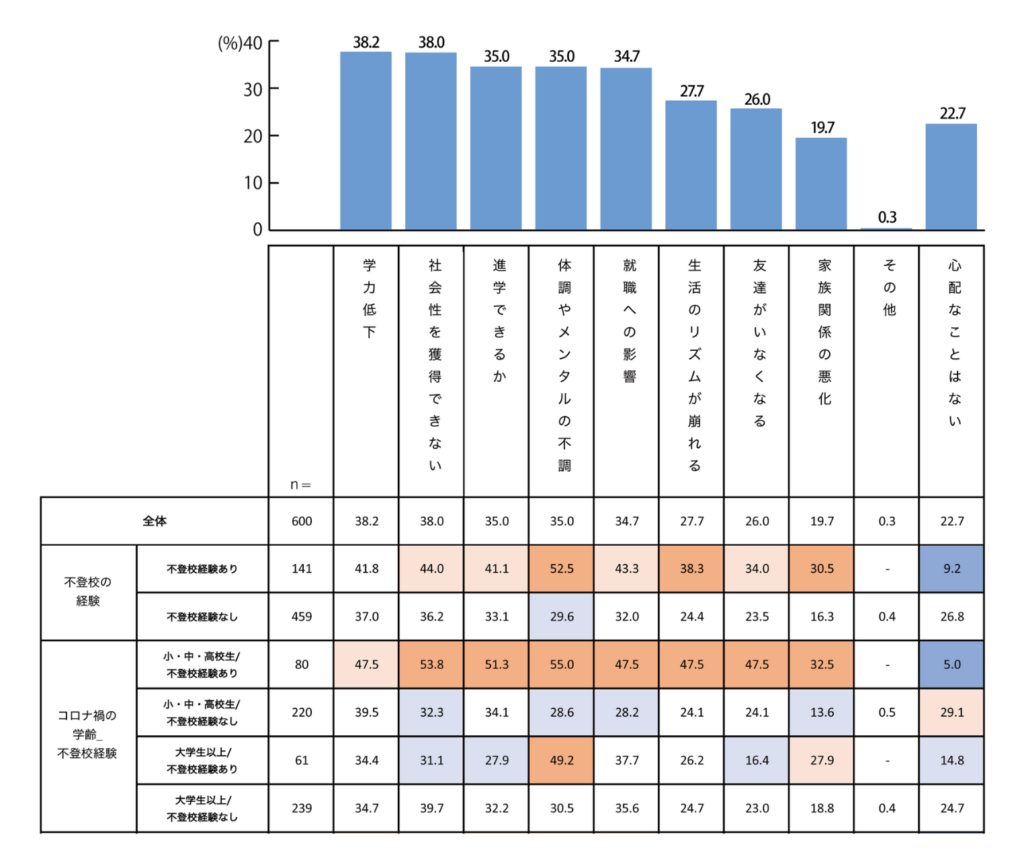

最も割合の高い回答は「学力低下」で38.2%。次いで「社会性を獲得できない」が38.0%、「進学できるか」と「体調やメンタルの不調」が共に35.0%と続く。コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、小・中・高校生/不登校経験ありは「体調やメンタルの不調」「社会性を獲得できない」「進学できるか」がそれぞれ50%を超えており、実際に不登校になって心配事が増えている様子がうかがえる。

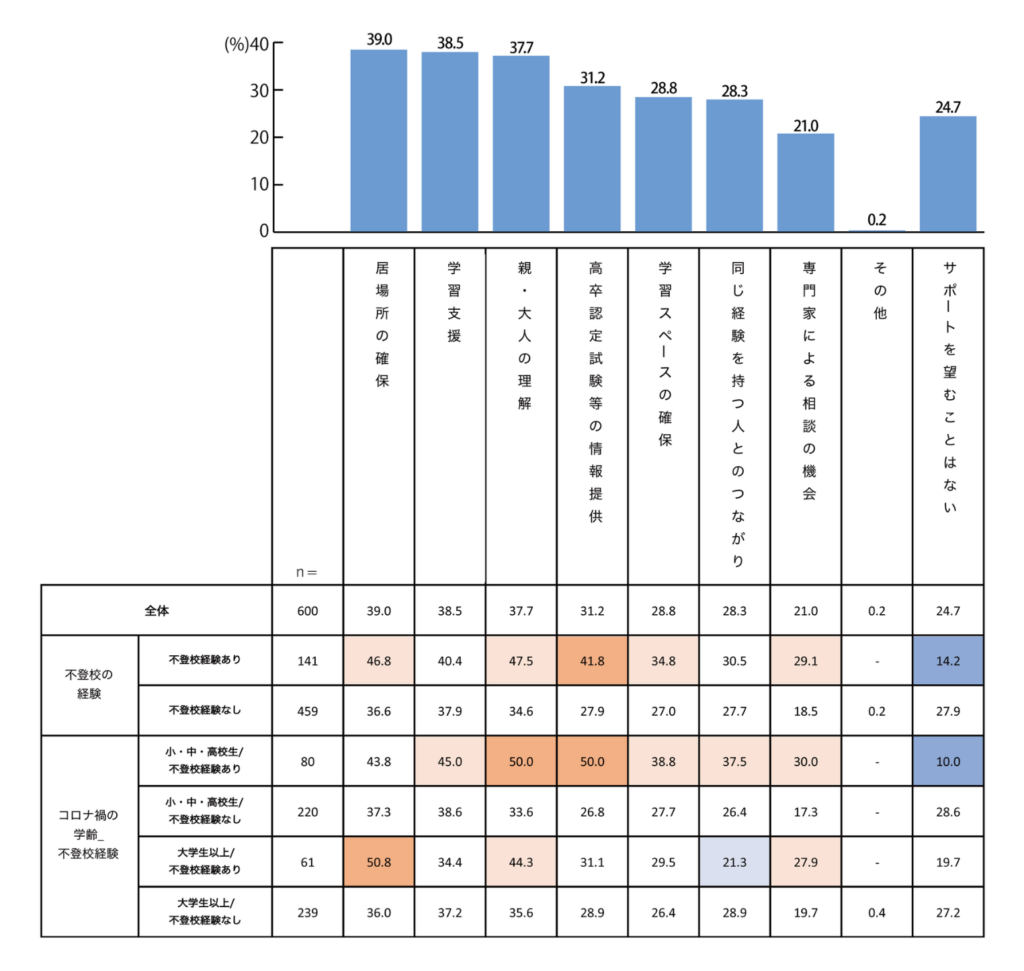

最も割合の高い回答は「居場所の確保」で39.0%。次いで「学習支援」が38.5%、「親・大人の理解」が37.7%、「高卒認定試験等の情報提供」が31.2%と続く。

コロナ禍の学齢不登校経験別でみると、小・中・高校生/不登校経験ありは「親・大人の理解」と「高卒認定試験等の情報提供」が50.0%に達しており、全体と比べると特に「高卒認定試験等の情報提供」をサポートしてほしいという声が多かった。

調査対象:全国15~39歳の男女(コロナ禍の学齢が中学生以上)

割 付:コロナ禍の学齢が、小中高生(高専生を含む)/小中高生ではない(大学生以上)各300サンプル

調査手法:ネットリサーチ

実査時期:2025年4月8日~4月17日