ランクアップが運営するスクール型民間学童「クレイバーキッズ」では、小学生の子供を持つ保護者を対象に、子供の生成AI活用と将来に関する調査を実施。 AI時代における子供の将来、そして子供の思考力について、保護者が感じていることが明らかになった。

調査は8月、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の小学4~6年生の子供を持つ20代~40代男女を対象に実施したもの。有効回答数は200。

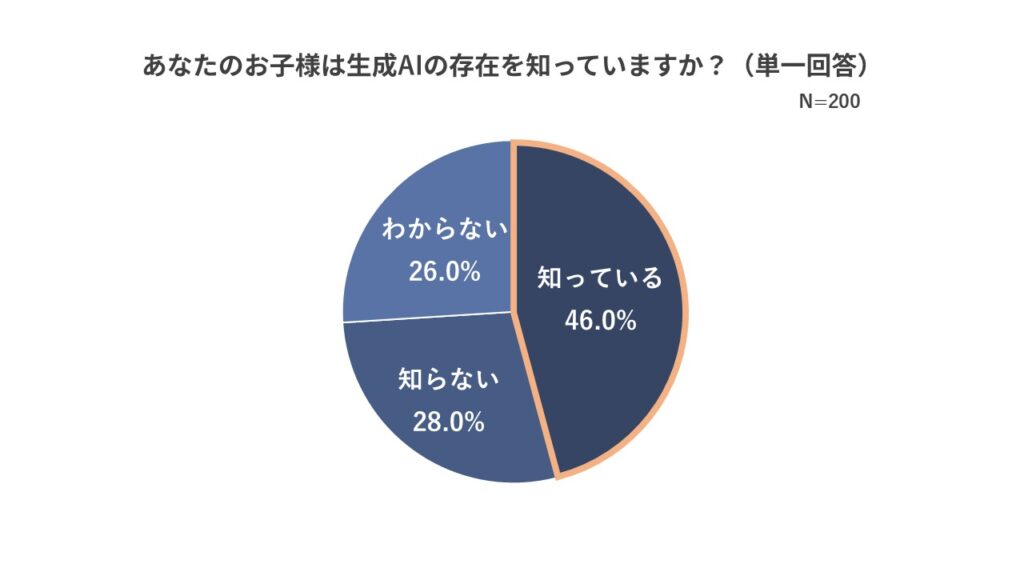

まず、「あなたのお子様は生成AIの存在を知っていますか?」と聞いたところ、46.0%が「知っている」と回答した。メディアやSNSでも、日々生成AIに関する話題が飛び交う中、大人だけでなく小学生以下の子供も生成AIの存在は理解されているようだ。

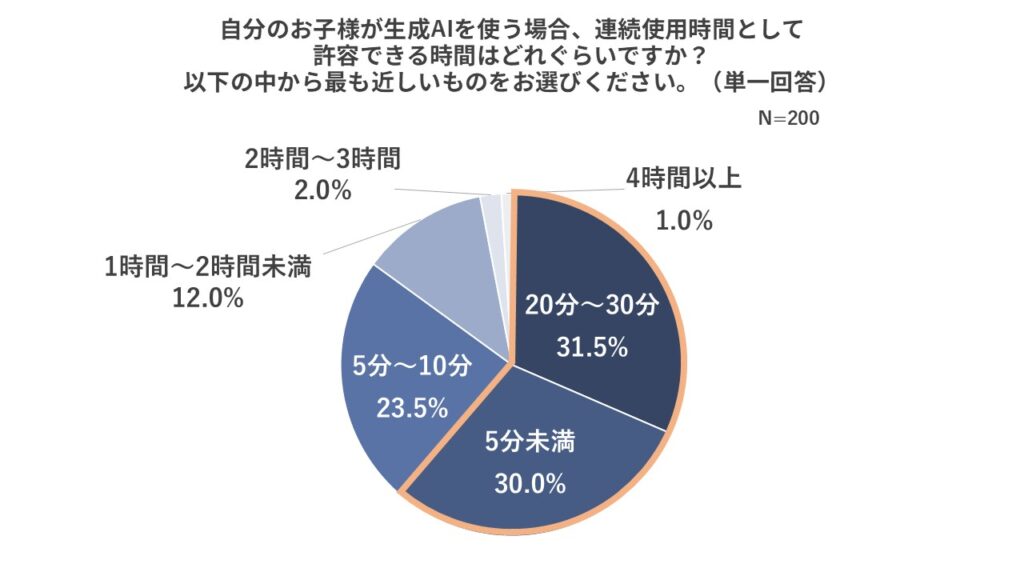

続いて、自分の子供が生成AIを使う場合、連続使用時間として許容できる時間はどれぐらいかを聞いたところ、最も多かったのは「20分~30分」で31.5%。一方で、「5分未満」を選んだ人も30.0%となり上位には大きな差が見られなかった。また2時間以上を選んだ人はわずか3%となったことから、子供の生成AI連続使用時間は短い方が良いと考えている人が多い実態が明らかになった。

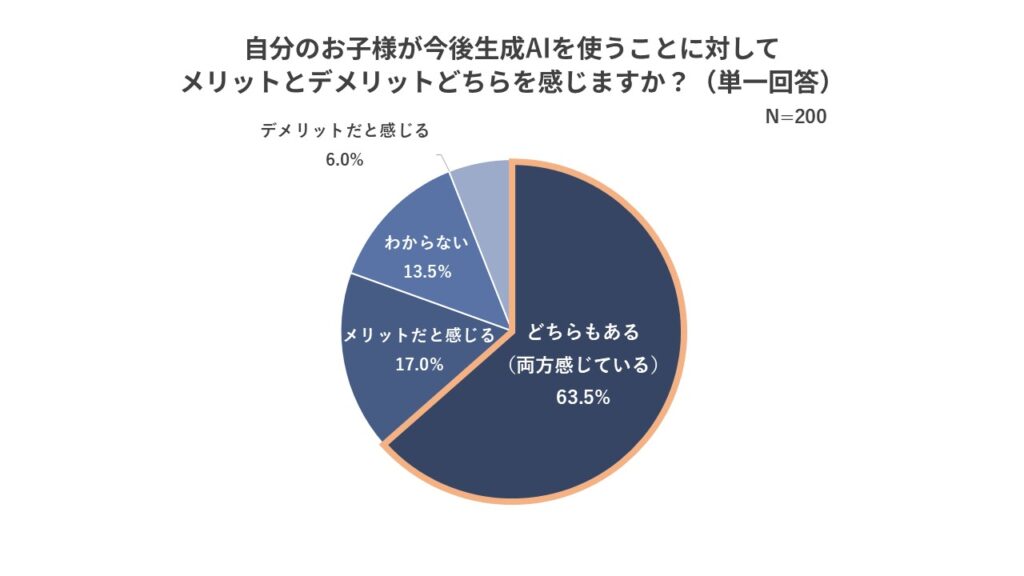

続いて、自分の子供が今後生成AIを使うことに対してメリットとデメリットどちらを感じるかを聞いたところ、「メリットだと感じる」が17.0%、「デメリットだと感じる」が6.0%となる中、「どちらもある(両方感じている)」が63.5%と最も多い結果に。

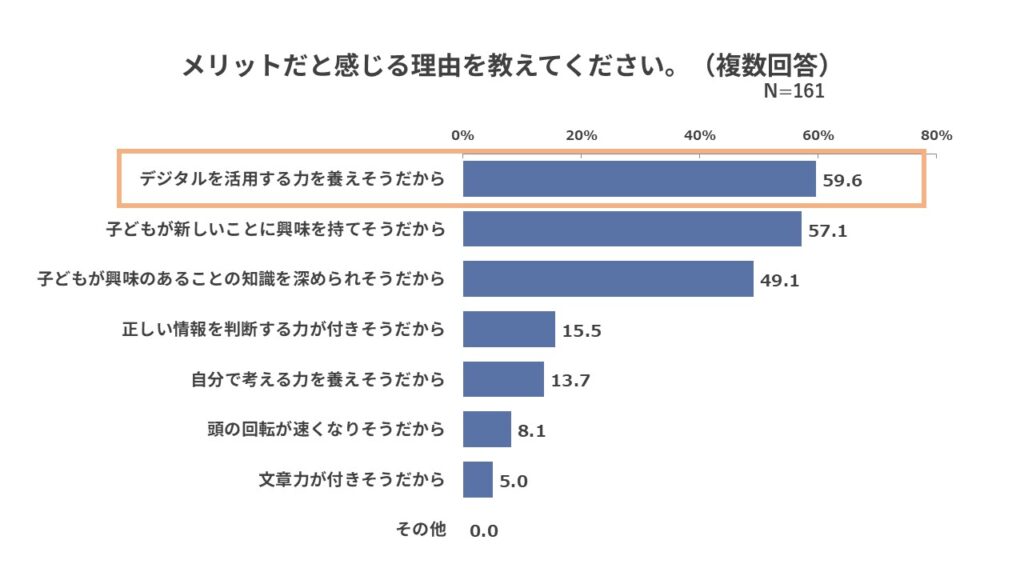

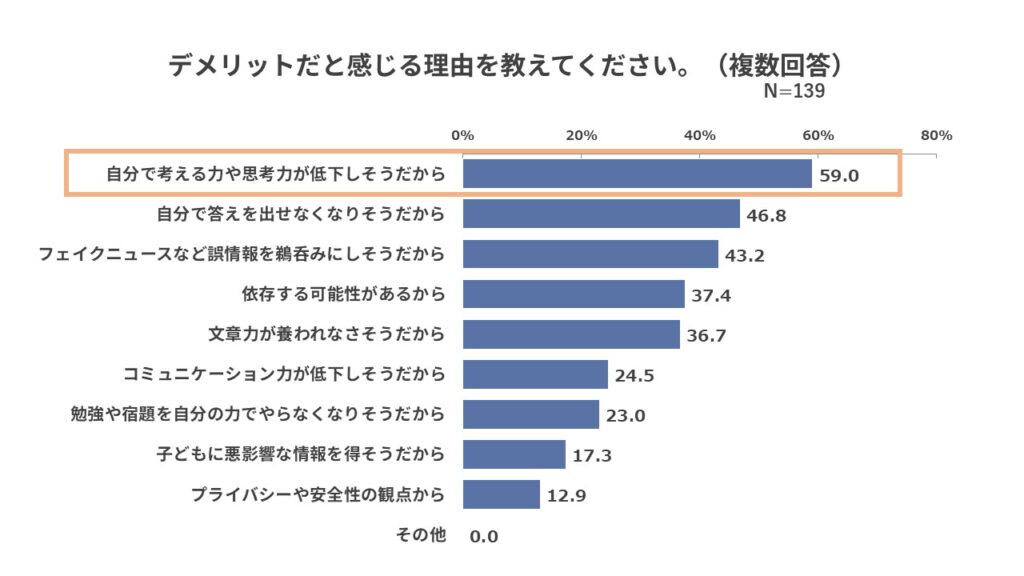

「メリットだと感じる」 「どちらもある(両方感じている)」を選んだ人にメリットだと感じる理由を聞いたところ、「デジタルを活用する力を養えそうだから」が59.6%で最多となった。一方、「デメリットだと感じる」 「どちらもある(両方感じている)」を選んだ人にデメリットだと感じる理由を聞いたところ、「自分で考える力や思考力が低下しそうだから」最も多く、59.0%。デメリットだと感じる人は次いで「自分で答えを出せなくなりそうだから」が46.8%となり、子供が生成AIに依存して自分で考えることを避けてしまうことへの懸念が浮き彫りとなった。

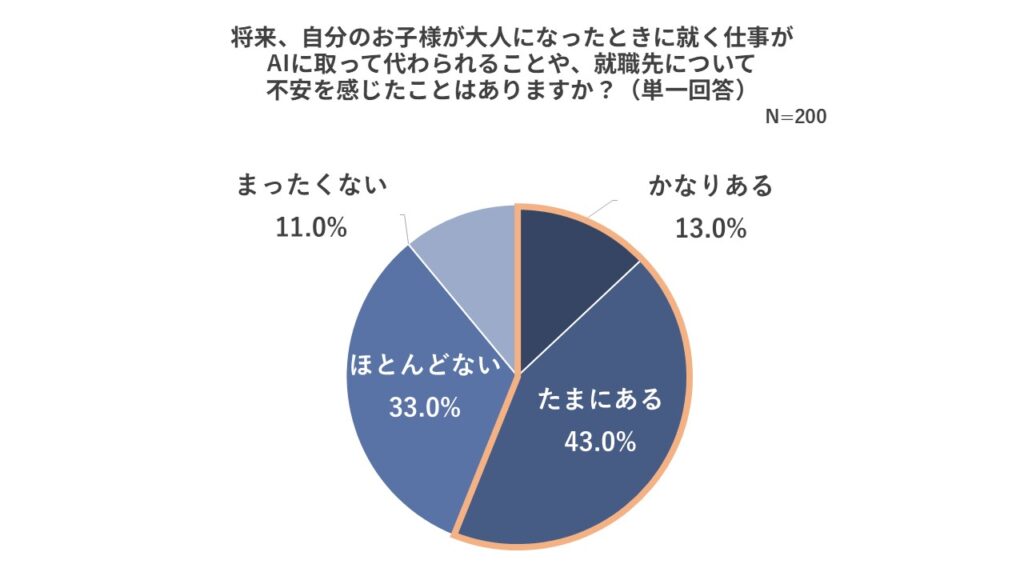

続いて、将来、自分の子供が大人になったときに就く仕事がAIに取って代わられることや、就職先について不安を感じたことはあるかを聞いたところ、「かなりある」と「たまにある」を合わせると56.0%となり、半数以上に達した。あらゆるメディアでAIに奪われる仕事とそうでない仕事に関する情報が飛び交う昨今、自分の子供の将来を心配する保護者の心情が明らかになった。

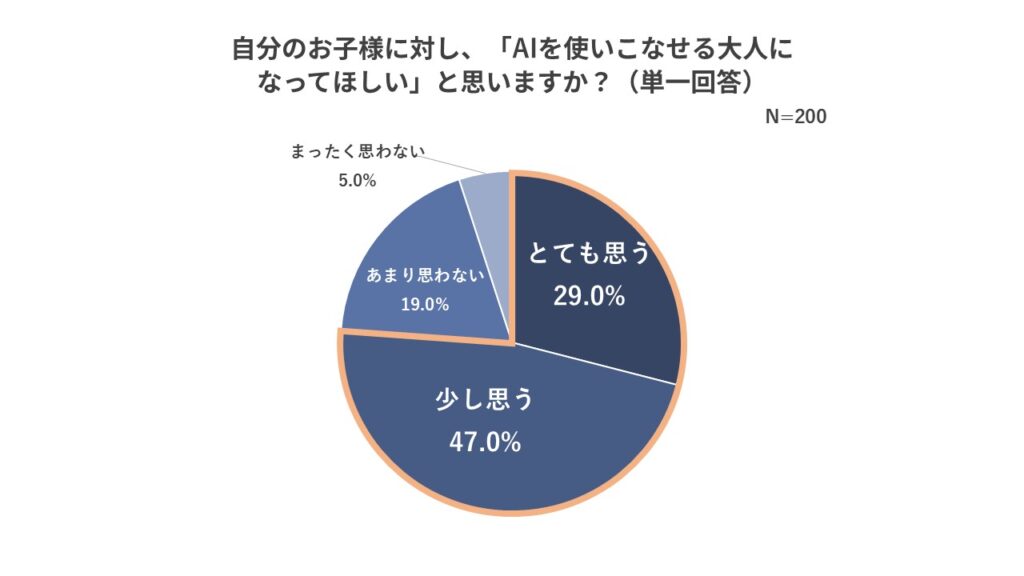

続いて、自分の子供に対し、「AIを使いこなせる大人になってほしい」と思うかを聞いたところ、 「とても思う」「少し思う」を合わせると76.0%となった。前述にある、子供の将来の仕事への不安を考えると、AIを使いこなす必要があると考える保護者が多いようだ。

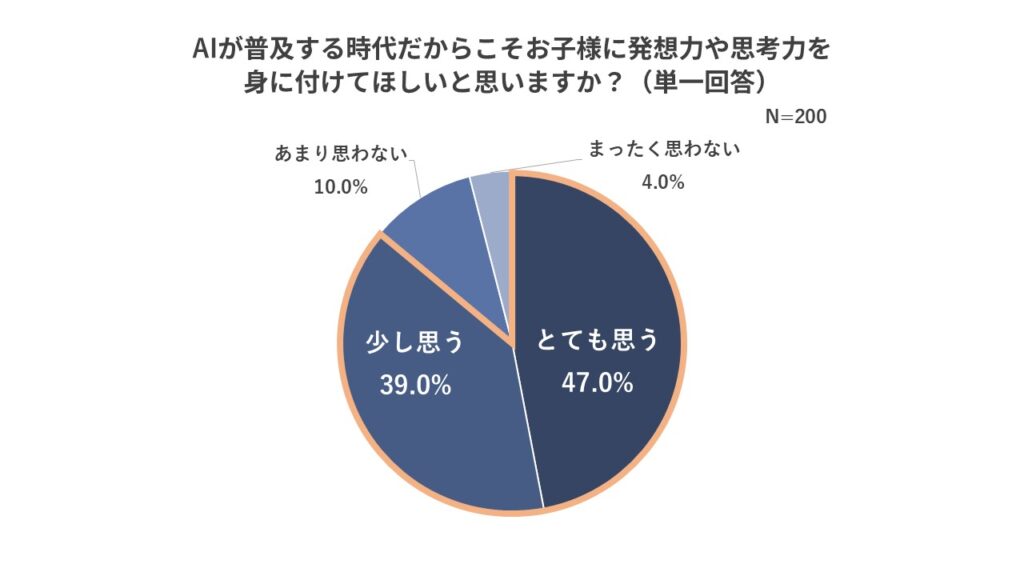

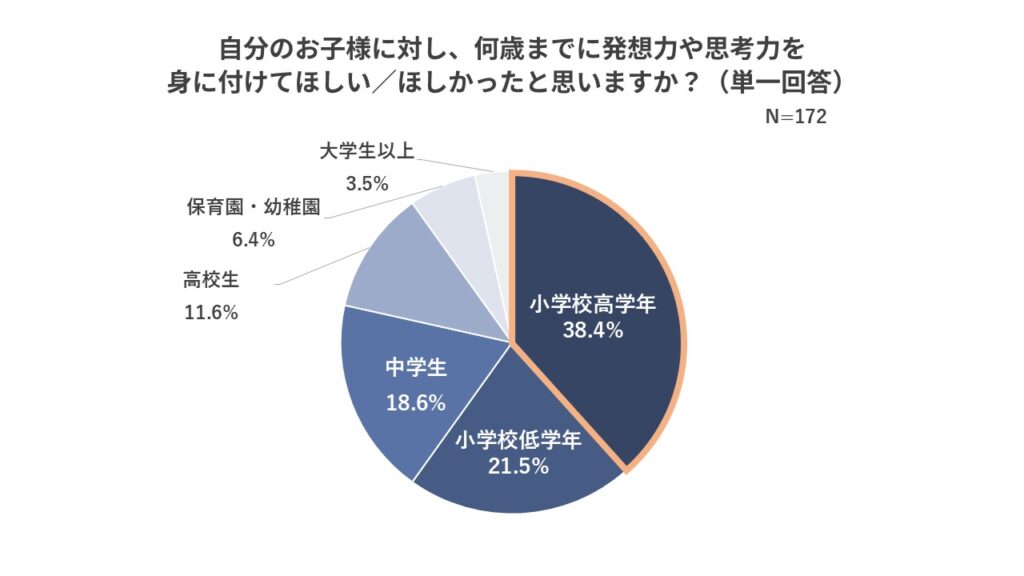

続いて、AIが普及する時代だからこそ子供に発想力や思考力を身につけてほしいと思うかを聞いたところ、「とても思う」「少し思う」を合わせると86.0%の人が身につけてほしいと考えていることがわかった。さらに、 「とても思う」「少し思う」と回答した方に自分の子供に対し、何歳までに発想力や思考力を身につけてほしい(ほしかった)と思うかを聞いたところ、「小学校高学年まで」が最も多く、38.4%となった。保護者は子供に生成AIを使いこなせるようになってほしいと願う一方、自分で考える力は小学生のうちに養う必要があると感じていることがわかる。

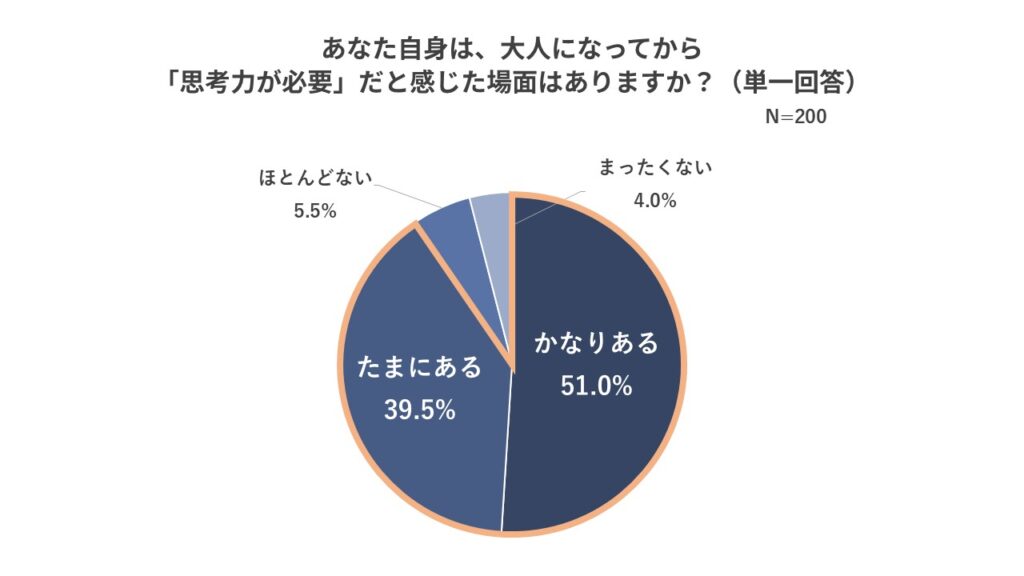

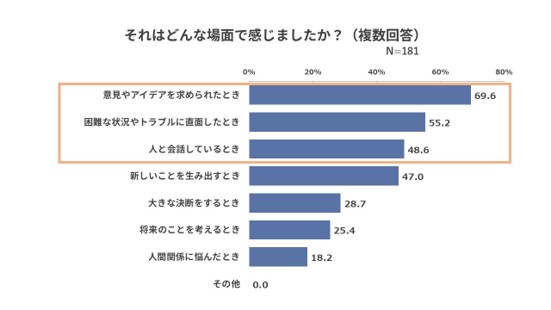

続いて、保護者自身が大人になってから「思考力が必要」だと感じた場面があるか、を聞いたところ、 「かなりある」と「たまにある」を合わせると90.5%となった。「かなりある」と「たまにある」と回答した方にどんな場面で感じたかを聞いたところ、「意見やアイデアを求められたとき」が最も多く69.6%となり、次いで「困難な状況やトラブルに直面したとき」(55.2%)、「人と会話しているとき」(48.6%)となった。子供を持つ保護者も仕事や様々な人間関係を経験する中で、思考力の必要性を感じていることがわかった。

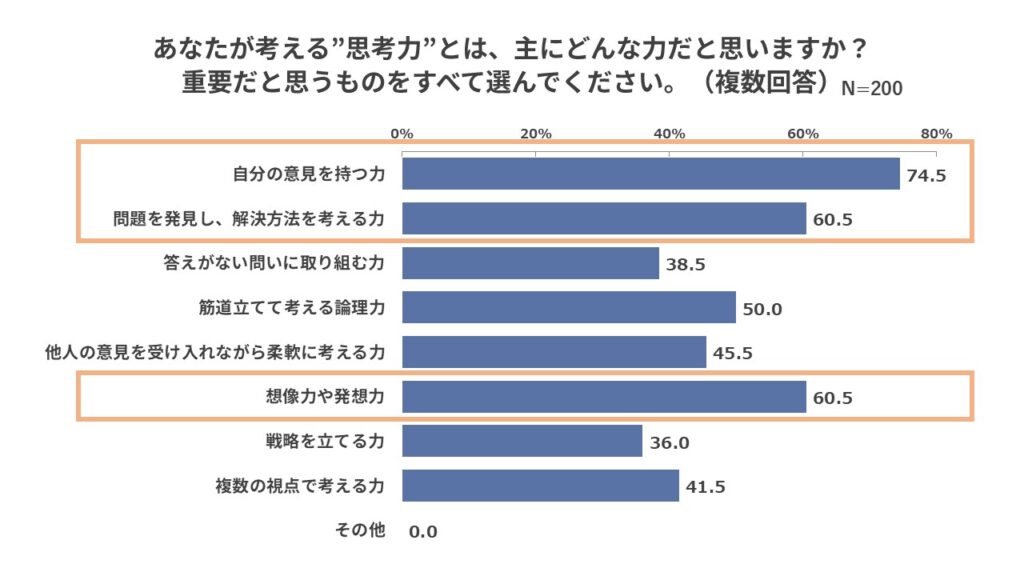

続いて”思考力”とは主にどんな力が重要だと思うかを聞いたところ、「自分の意見を持つ力」を選んだ人が最も多く74.5%、次いで「問題を発見し、解決方法を考える力」と「想像力や発想力」が同率で60.5%となった。社会に出ると自分の意見を主張する場面が減る可能性があるため、子供に自分の意見を持っていてほしいと考える保護者が多いことがうかがえる。

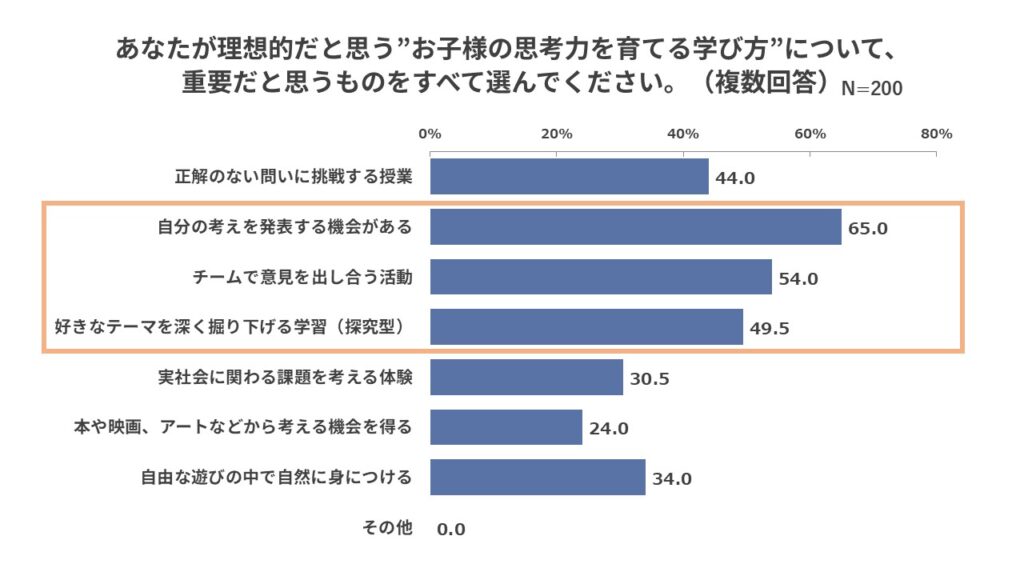

続いて、理想的だと思う”子供の思考力を育てる学び方”について、重要だと思うものを聞いたところ、「自分の考えを発表する機会がある」を選んだ人が最も多く、65.0%となった。次いで「チームで意見を出し合う活動」(54.0%)、「好きなテーマを深く掘り下げる学習」(49.5%)となり、考えることはもちろん、自分で考えたことをアウトプットする機会が必要だと考えている保護者が多いことがうかがえる。