全国の20代〜50代の小学生の子供を持つ保護者約1200人を対象に、子供見守りGPS「BoTトーク」を展開するビーサイズは「子供の防災対策に関する意識調査」を実施した。30年以内には南海トラフ地震や首都直下地震など多くの大型地震の発生が予測され、災害発生リスクが年々高まっているが、そうした状況にも関わらず、各家庭での防災対策において「対策できている」と回答した保護者は29.3%にとどまり、「子供の防災対策」にまで意識を向けている人は19.9%しかいないことが明らかになった。

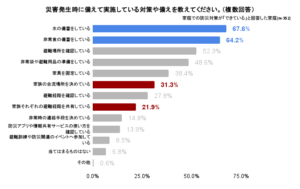

防災対策が「できている」と回答した家庭の多くが「水の備蓄をしている」(67.6%)や「非常食の備蓄をしている」(64.2%)など、物資の備蓄をしている一方、「家族の合流場所の確認」(31.3%)や「避難経路の共有」(21.9%)といった災害発生時の実際の行動に関わる備えは7割近くが未実施であることが明らかになった。

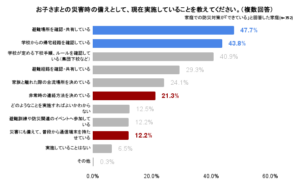

災害時の備えとして、「避難場所の共有」(47.7%)や「帰宅経路の確認」(43.8%)といった基本的な行動については一定の対策が見られる一方、「非常時の連絡方法を決めている」保護者はわずか 21.3%、「通信端末を子供に持たせている」と回答した保護者は 12.2%にとどまる。全体を通しても子供に特化した防災対策の実施率は家庭全体の防災対策率と比較しても12.2%低く、子供の防災対策が後れをとっている実態が浮き彫りとなった。

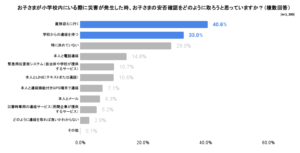

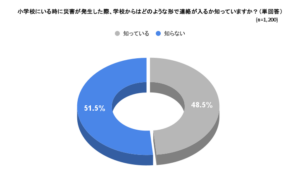

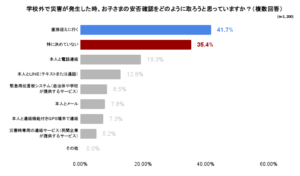

災害時、学校内で子供の安否をどのように確認するかについて、「学校へ直接迎えに行く」と回答した保護者は 40.6%、「学校からの連絡を待つ」と回答した保護者は 33.0%で、多くの家庭が「学校からの情報」に頼っている。一方、「学校からどのような形で連絡が来るのかを知らない」と回答した保護者は 51.5%と過半数にのぼった。保護者の多くが学校からの連絡に依存しながら、その具体的な方法については把握できていない現状が見て取れる。

共働き家庭の増加により、平日には平均9時間24分も子供と離れて過ごしていることが明らかになった。その中で、学校以外の場所で災害が発生した場合の家庭内ルールについて、子供と話し合えていると回答した保護者は30%未満にとどまった。

安否確認方法として「直接迎えに行く」が41.7%と最多とり、「特に決めていない」と回答した保護者も35.4%にのぼった。この結果から共働きで子供と過ごす時間が限られている現代において防災対策や安否確認のルールの整備が不十分であることが分かる。

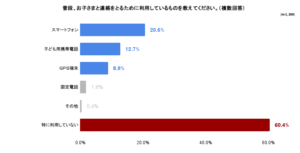

子供との日常的な連絡手段として「スマートフォン」を持たせている家庭は 20.6%、「子供用携帯電話」は 12.7%。一方、コミュニケーションツールを持たせていない保護者は 60.4%にのぼり、多くの家庭で日常の連絡手段が確立されていないことが分かった。

スマートフォンや子供用携帯電話を「小学校に持って行く」と回答した保護者は2〜3割程度にとどまるが、小学校にGPS端末を持って行く子供は85%と高く、日常的に持ち歩くツールとして活用されている。このことからGPS端末を日常から携帯し、災害時や緊急時でも子供の居場所や安否を把握するために活用できていると考えられる。

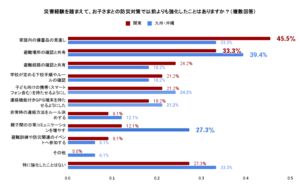

調査の結果、災害が発生した際、学校から保護者への連絡はメールや電話、LINEが主流であることが分かった。また、災害経験後に強化した防災対策について地域別に比較したところ、関東地方は1位「家庭内の備蓄品の見直し」(45.5%)、2位「避難場所の確認と共有」(33.3%)なのに対し、九州/沖縄地方(2016年に熊本地震を経験した保護者)は1位「避難場所の確認と共有」(39.4%)、2位「親子間の日常コミュニケーションを増やす」(27.3%) という結果となり、九州・沖縄地方では親子のコミュニケーションを重視する傾向が見られた。これらの結果から、災害経験を通じて「親子間のコミュニケーション」が重要だと感じる保護者が多いことがわかった。

<防災スペシャリスト 和田隆昌氏 コメント>

小さな子供の安全確保は保護者にとって最も重要な責務の一つです。特に災害時において、子供は『災害弱者』として最も被害を受けやすい存在であることは明らかです。そのようなリスクに備えるためにも、平常時からの備えと意識が何より大切です。

多くの被災者が『災害弱者』である現実を踏まえ、保護者としてどのような対策を講じるべきかを日頃から考え、行動することが求められています。子供見守りGPS「BoT」については、これまで位置情報を確認できるGPSアプリやGPS端末の存在は認識していましたが、音声や文字で双方向のコミュニケーションが可能な製品があることには正直、驚きでした。

これにより、単なる位置情報の把握にとどまらず、子供と繋がる新たなコミュニケーション手段としても活用できると強く感じています。特に「BoT」は平常時でも登下校や外出先の見守り時に活用でき、緊急時には即座に居場所や、安否確認ができるため、防犯・防災の観点からも非常に有効なツールであることを確認しました。