2025大阪・関西万博は10月13日(月)に閉幕したが、学校法人立命館は立命館大学万博学生委員会「おおきに」などを設けて積極的に万博に参画してきた。「大阪・関西万博での教育効果はいかに!?2025年大阪・関西万博の成果と今後への期待~学園ビジョンR2030の実践と、未来を創る学生たちの挑戦~」と題して、同学園の出展・教育プログラムでの実践事例を振り返り、その成果と今後の展望を10月16日(木)にオンラインで報告した。

報告を行ったのは立命館万博連携推進本部事務局代表者の一ノ瀬和憲氏。立命館は万博をきっかけに教育・研究・学生活動の高度化を進め、万博を通じて児童・生徒・学生の「学びと成長」の機会創出を図ることを目的に万博に参画。万博を契機に新たな関係先とパートナーシップを形成するとともに立命館の学園ビジョンであるR2030を推進する姿勢を国内外に広く発信し、同学のプレゼンスを向上させることができた。さらに万博に積極的に関わることで大阪・関西の振興に貢献することが目指されたとする。

全部で184日間に渡って行われた大阪・関西万博のうち、立命館はワークショップ・展示・ステージなどを通じて、61日間・67企画で参画。約400人の教職員と約2000人の学生や生徒が関わり、立命館の企画を約6万人もの人が見学した

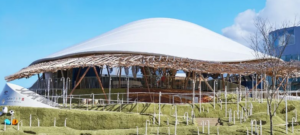

立命館は大阪・関西万博のテーマ事業で「学び」「教育」をテーマとする中島さち子氏のシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」に協賛。クラゲ館を「教育・研究活動の実践フィールドの場」「児童・生徒・学生の学びと成長の場」「社会貢献の場」として活動を進めてきた。クラゲ館の出展には240人の学生・生徒が関わり、ワークショップなどには約2000人が見学。無料招待事業を活用して、立命館中学・高等学校などの附属校からも約3300人が見学に訪れたという。

いのちの遊び場 クラゲ館

万博開幕前の準備段階では、2022年7月に学内の常任理事会が「いのちの遊び場 クラゲ館」の協賛を決定。その後、クラゲ館の協賛社や団体が一堂に会して、クラゲ館のコンセプトなどを討議。立命館の学生も多数が出席して議論に加わった。

2023年4月には学生部による「立命館大学万博学生委員会おおきに」を発足。「おおきに」には衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大阪いばらきキャンパスの全学部の学生が参加。「おおきに」はワークショップなどに主体的に関わるコアメンバー144人と、ボランティアや情報提供に関わる登録メンバー124人からなり、合計268人の学生が協力にあたった。また、茶道研究部、Ri-one、LGBQ+活動団体rallの既存の課外自主活動3団体は万博プロジェクト参画団体として62人の学生が万博への協力を表明した。

<さまざまなイベントの取組結果>

「いのちの遊び場クラゲ館」の地階には茶道裏千家家元に「悠楽軒」と命名された茶室があり、各国の要人や企業の幹部などを迎え、お茶をふるまうスペースとして稼働した。一ノ瀬氏によると、協賛企業の伊藤園と運営を担う博報堂が主体となり茶室「悠楽軒」を運営するなかで、立命館大学茶道研究部の学生が土日祝日や閉講期を中心にサポート役としてVIPをもてなすなど貴重な体験ができたという。会期である4月から10月まで通して、2000人近い接客対応を行ったという。

立命館大学茶道研究部の活動

4月13日に行われた立命館小学校合唱部とルクセンブルク男声合唱団「プエリ・カントーレス」によるオープニングイベントでは、自国の文化や風習を伝える演目で相手国の言語で歌う場面があり、お互いに共通した「歌う」ということにより、国際的な交流が実現した。

ルクセンブルク男声合唱団と立命館小学校合唱部

6月9日から11日に行われた、立命館守山中学校の謎解きゲーム「いのちメーターで街を守れ」は3年間かけて取り組んできた成果を万博会場で披露することができた。仲間と協力して1つのものを作り上げることで得られる達成感や、外部講師への感謝が見られたことも大きな教育効果だとする。プロの仕事を見て体験し、自分たちが提供する側になることで職業体験としての目的も達することができたとする。

立命館守山中学校の謎解きゲーム「いのちメーターで街を守れ」

立命館慶祥中学高等学校の生徒が7月8日に行った、ワークショップ「共創のアトリエ–五感と共感でつなぐ、新たな学びの場」では自分たちが取り組んできた課題学習の成果が評価されたことで、学びと社会の接点を肌で感じる経験となった。運営を通じて状況に応じて説明の仕方や体験のサポート方法を工夫するなど、臨機応変に判断・行動する力が養われた。

ワークショップ「共創のアトリエ-五感と共感でつなぐ、新たな学びの場」

立命館高等学校が7月31日に行ったワークショップ「日本×ラオス:ミサンガを作ろう」では、2024年のイベントで使用したTシャツを玉ねぎの皮などの食品廃棄物で染めた経験を来場者と共有することで、持続可能性や循環型社会について考える良いきっかけとなった。

立命館中学校が7月31日に実施した「ベリベリ和紙~私だけの絵で思い出作り~」では、準備の段階からどうしたらお客さんたちが気持ちよく参加してもらえるかなど、しっかり考えた。教員が指示をすることなく、生徒たちが自分たちで考えながら進められたことが大きな学びにつながった。

8月8日・9日に行われた「月面探査ミッションに挑戦!」では、小学生から社会人まで幅広い年代の人に情報を発信することができたとし、より深いレベルで研究内容を認知してもらう良い機会になったという。関わった学生へのアンケートでも「来場者から応援の言葉をもらって、より研究に対しての意欲が湧いた」、「自身の研究の重要性や、大学全体での研究の規模を実感する機会となった」などの声が聞かれた。

今回の経験を今後にどのように活かせると思うかを聞いたところ、「相手に合わせて説明することは重要なスキルであり、今後の仕事や日常生活でも活かしていきたい」、「月面探査は専門家でない人も興味関心のあることが知れたことは、とても良い機会になった」などの声が返ってきた。

「月面探査ミッションに挑戦!」

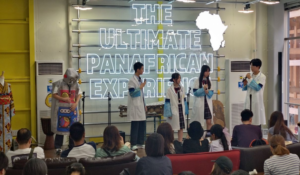

8月8日・9日に立命館アジア太平洋大学(APU)の学生が参加した「マルチカルチュラルショー」は、会場全体に熱気と一体感が広がり、多文化を肌で感じられる貴重な時間となった。また、インドネシアやトンガの踊りを、来場者が一緒に踊る姿も見られるなど良い思い出になったという。多文化を体験しながら来場者と学生が一緒に楽しむ姿が数多く見られるなど、APUならではの「多文化共生」を来場者 にアピールできたのは大きな成果と言える。学生にとっては「自分の文化を伝えることの価値」や「仲間と協力し合うことの力強さ」を学ぶ良い機会となった。

マルチカルチュラルショー

いのちの木

立命館宇治中学高等学校は8月8日・9日の「いのちの木~感じる、つながる、いのちのかたち~」の展示を通じて、「いのち」というテーマを多角的に伝えた。会場の中で唯一、生徒の手でゼロから制作した大型作品の展示となり、廃棄された段ボールや新聞紙を集めて、象徴的な「木」を完成させた。大きな達成感とともに、全員の努力や思いが一つに結実したことを実感できるものとなった。生徒にとっては異なる立場や背景を持つ人々と協力しながら成果を生み出す力を育む貴重な機会となった。

<学生へのアンケート結果より>

立命館の学生358人に実施したアンケートによると、大屋根リング(64人)やコモンズ(63人)を訪れた学生が多く、「万博で一番印象的だったこと」は、パビリオンなどの特徴的な建築物(175人)だったという。また、万博を訪れたことで約9割の学生が満足しており、満足した理由については「知らない国の情報が得られた」(80人)、「予想以上に多くのパビリオンを見学できた」(76人)などが挙げられる。

「万博を訪れる前と後で考えや視野に変化はあったか」という質問では、「世界について興味を持つきっかけになった」(96人)という回答が最も多く、次いで「各国の魅力を知ることができ視野が広がった」(61人)と続く。「万博をきっかけに今後やってみたいこと」については「他国についてもっと学びたい」(125人)が圧倒的に多くなっている。また、「国際的な仕事をしてみたい」(26人)、「他の国際イベントに参加してみたい」(21人)などの回答も見られた。

<万博学生委員会「おおきに」代表 髙木葵凪さん コメント>

万博への出展を通じて、学生という立場でも社会に対して、何かできることがあると実感しました。また、「おおきに」の代表として活動する中で、学生同士の交流や意見交換を円滑に行うことは難しいと感じました。しかし、問題解決に向けて、自主的に活動することができたことで、私自身の成長につながりました。

また、「おおきに」での活動を通じて成長できたことが2つあります。一つ目が「企画の立案・実施力」で各班の状況を考えた上で、必要な時期にワークショップの実践会や交流会を企画・実施できたことは「おおきに」全体に良い影響を与えることができたと思います。二つ目は「コミュニケーション能力」で企業や他大学との交流を通して、自分から話しかけにいく積極性や伝えたいことを分かりやすく簡潔に話す能力が身に付きました。

「おおきに」は来年度以降も存続していく予定であるため、万博で得た知見や経験を活かしていきたいと思います。私自身も万博を通じて成長した力や出会った人とのつながりを大切にしながら、万博はゴールではなく、きっかけという意識を持って、今後も活動を続けていきたいと思います。

<大阪・関西万博参加にあたって~学校法人立命館総長 仲谷善雄氏>

本年、立命館は創始155年・学園創立125年という節目を迎えました。万博を通じて学生や生徒が国際社会や地域の方々と出会い、多様な価値観に触れ、未来を共に考える機会を持てたことは、学園にとっても大きな財産となりました。

特に、シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場クラゲ館」への参画、国連やウーマンズ パビリオンでの学生の活躍、さらには宇宙や平和、インクルーシブ社会をテーマとした展示・対話は、立命館がめざす「挑戦する学び」を体現するものでありました。

立命館は、2030年に向けた中期計画「R2030」に基づき、研究・教育をさらに進化させます。宇宙、ウェルビーイング、デザイン・アートといった新たなフロンティアに挑戦し、2026年には衣笠キャンパスにデザイン・アート学部・研究科を開設します。万博が示した「共創の力」を次世代へとつなぎ、人類のより良い未来に貢献してまいります。