NEW EDUCATION EXPO2025東京会場で行われた全国ICT教育首長サミットにて、文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課長の寺島史朗氏がGIGA2期のポイントについて講演した。

寺島史朗氏 文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課長

今年度、総務省により新たに「デジタル活用推進事業債」が創設された。

自治体DX関連事業費の90%まで当該地方債で賄え、後年度の元利償還金の2分の1(事業費の45%)について地方交付税措置が追加的に講じられる。

行政運営の効率化や住民の利便性向上を目的とし、教育分野では児童生徒が直接利益を得られる事業が対象。

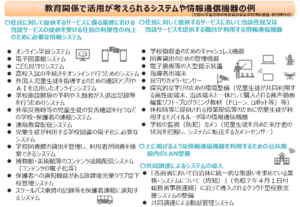

DX推進の課題である初期経費を事業費の1割に抑えられ、オンライン学習システム、電子図書館システムなど様々な活用が考えられる。積極的な活用を期待している。

デジタル活用推進事業債の活用例(当日講演資料より)

2024年度調査では約7割の学校がほぼ毎日端末を活用しているが、主体的・対話的で深い学びには十分活かされていない点が課題となった。

今年度の重点課題は「GIGA×主体的・対話的で深い学び」である。教員の指導力や授業デザインの向上に向け、1月に「教科の学びをどう深めるか」、3月に「教師の指導をどう変えるか」をテーマにオンライン学習会を開催。

堀田龍也教授(東京学芸大学教職大学院)は「何を学び、何で学んだのかを自覚しないまま終わる授業は、設計が甘いのではないか」と話し、端末を使うか否かよりも、十分な教材研究や適切な指導計画、学びのデザインの構築が重要と指摘。

田村学主任視学官は学びの「浅さ」が生じる可能性を指摘し、表面的な取組では本質的な深い学びに至らないとした。

リーディングDXスクール指定校では成果が現れ始めており、考えをまとめ、発表・表現する場面での端末活用率は全国平均19・8%に対し指定校平均50・4%だった。自分の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組む場面や児童同士がやりとりする場面でも高い活用率が示されているほか、家庭での利用も進んでいる。

GIGAスクール構想の取組が着実に進む学校・自治体では安定したネットワーク環境、授業観の共有、授業・校務・研修の一体的な取組が共通して見られる。

端末を活用した深い学びの創出が、今求められている。

学習指導要領改訂の審議事項の一つが情報活用能力の抜本的向上であり、探究的な学びとの親和性が高いことから端末やネットワークを活用して情報活用能力と探究的な学びを一体的に充実させる方策が議論されている。

小学校では総合的な学習の時間に「情報の領域(仮称)」を位置づける、中学校では技術分野の一層の充実、高等学校では小中学校での学びを踏まえた情報科の充実など、情報活用能力を各教科や探究的な学びを支える基盤とし大幅な改善を図る方策を検討しているところである。

全国ICT教育首長サミットでは第7回日本ICT教育アワード受賞自治体の首長・教育長が成果と今後の展望を語った。

複式学級が多いため同学年同士の遠隔合同授業を実施。教員は指導に集中でき、児童生徒の考えも深まった。市総合計画に子供の意見を反映させる取組では全小中学校で意見交換し人間関係形成能力が向上。今年度は研究開発学校で情報活用能力の育成を目指す。

教員・校長研修を子供と同じ環境で行い授業の流れや端末・クラウド活用を体験。子供主体の学びへの転換が進んだ。市教委や研究校教員による伴走支援も開始。研究発表会を10月31日に出川小・高森台中で開催。

「つくばスタイル科」で研究者との連携やプログラミング教育などにより探究的な学びを充実。校内フリースクールではオンラインでの授業参加やチャットでの交流を通じて長期欠席が減少。JAET大会を11月14・15日市内で開催。

生成AIを校務・授業に活用。中学校英語科でPepperバーチャル版とAIを活用し、生徒が自己調整しながら英会話に取り組んだ。情報活用能力体系表を基にチェックシートと学習計画表を作成し児童生徒が自己評価。今年度はAIの活用による英語教育強化事業で英会話アプリを用いスピーキング・リスニング力の育成を検証。

独自調達でGIGA2期の端末を整備。PBL型の探究学習を全校で推進し成果をGIGAフェスで発表。校務生成AI実証事業では10校が連携し90の事例集を作成。事務作業や授業準備時間を月5~10時間削減した。

これからの時代はデジタルパワーが鍵。ICT教育を通じて子供たちが基礎力を身につけ、デジタルを活用し自らの道を切り開ける環境整備に共に取り組んでいきたい。

1700を超える自治体には独自の魅力があり子供たちが地域を学び発信する力を育むことが活性化につながる。審査委員長として各自治体の特色ある取組に期待する。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年7月21日号