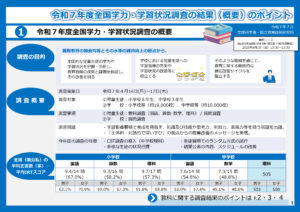

全国的な学力調査に関する専門家会議(第5回)が8月1日に開催され、2025年4月に実施された全国学力・学習状況調査結果公表第二弾と2024年度経年変化分析調査・保護者に対する調査の結果について委員が報告・討議した。

主体的・対話的で深い学び、読書、体験的な学び、ICT活用が正答率と相関があることが明らかになり、ウェルビーイングについては各項目ともに微増した。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-1】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント

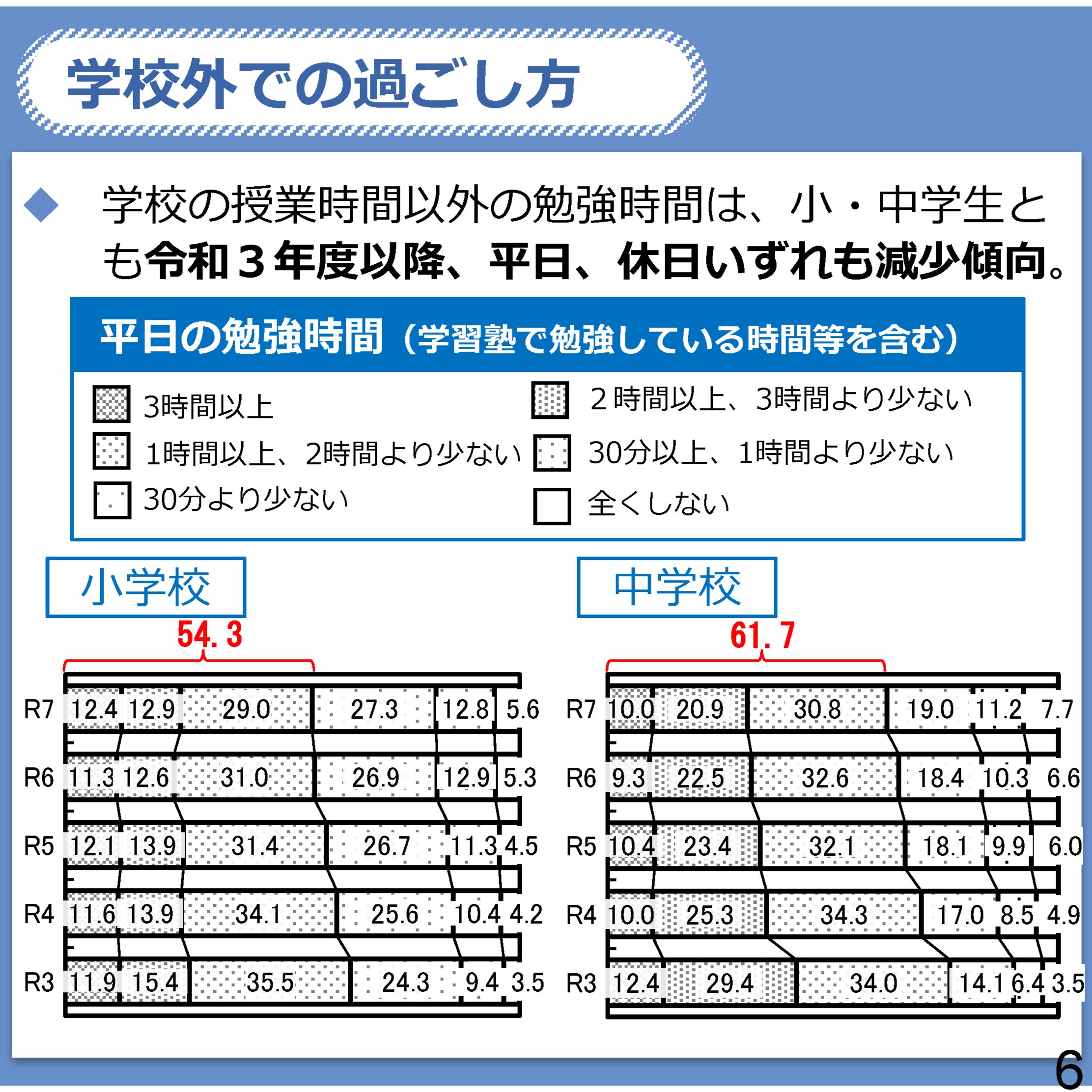

2025年7月1日付で文部科学省総合教育政策局長に就任した塩見みづ枝氏は「5教科のうち4教科の正答率の低下、家庭での勉強時間の減少、テレビゲームやSNS等スマホの時間の増加といった結果を受け止め、課題を改善していく」とあいさつ。

国立教育政策研究所では本結果を踏まえた各教科における授業アイデア例などをまとめた報告書をWebに掲載。8月20日・21日に学習指導の改善に関する説明会も実施予定だ。

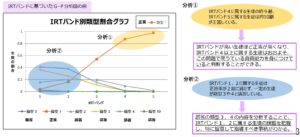

初めてCBTで行った中学校理科では「日常生活や社会の文脈における事象の中から問題を見いだして課題を設定し、探究の過程を通して課題を解決すること」についての問題を作成。今回導入したIRTにより学力層ごとに必要な授業改善の方法を提案することができる点が委員からは評価された。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-1】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)

正答率が下がった中学校英語の調査結果について文科省担当は「調査対象の中3は、小4の後半から一斉休校が実施された年代。先行実施された小学校5・6年の英語の授業が効果的に行えなかった可能性がある」と指摘した。

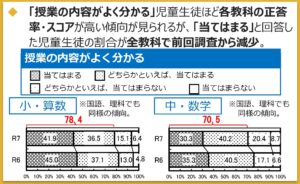

質問調査では「授業の内容がよくわかる」及び「学校の授業外での学習時間」がいずれも2021年度調査以降、減少していることに注目が集まった。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-2】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-2】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント

これについて委員は、

「2021年度に小学校で、中学校ではその翌年に新しい学習指導要領が始まった。3つの資質能力の育成が目指されており、その中で『知識・技能』と『思考・判断力』がどのように育まれているかについて現状の分析では不明。早急に検討する必要がある」

「全国学力学習状況調査の出題そのものもこれまでとは異なり工夫された提案性のある出題となっている。新しい問われ方に対応する力がまだついていないのではないか」と指摘。

また、前回の会議では、

「日々の学習で『未知の課題』を取り上げ個人のペースで主体的に学ぶ頻度が上がり自らわからないこと=課題を探す学びが進むほど『授業がわかる』という質問に対する回答はあやふやになる」という指摘もあった。

男女差についても調査。算数・数学、理科の正答率について男女差はなかったものの「よくわかる」と回答する比率は女子が男子を下回った。

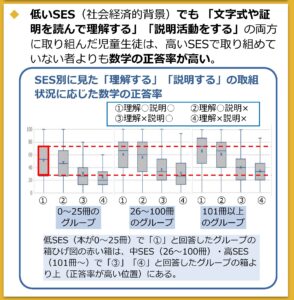

上位層であっても「わかる」「好き」と考えていない生徒については「説明する活動」「教科の知識について普段の生活での活用」ができていない傾向で、「学習内容と実体験の結びつき・言語化=記号設置」の重要性が明らかになっている。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-1】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)

「主体的・対話的で深い学び」に約8割の児童生徒が取り組んでいる。この質問に肯定的に回答している児童生徒ほど正答率やウェルビーイングが高い傾向。

また、家庭に問題があると考えられる児童生徒であっても主体的・対話的で深い学びに取り組んでいると回答した児童生徒は正答率が高い傾向にあった。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-2】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント

委員は「主体的・対話的で深い学びの増加は注目に値する。学校の授業改革が進んでいる」と評価した。

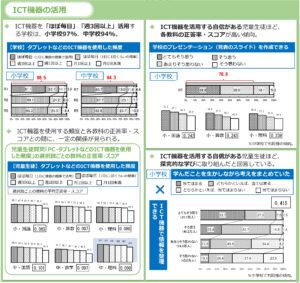

ICT機器を「ほぼ毎日」「週3回以上」活用する学校は小中学校ともに95%以上。日に複数回、ICTを活用している小・中学校も6割を超えた。ICT活用の頻度と正答率の相関がみられており、ICT活用が学びに根付き始めている。

プレゼンや文章を作成する、情報収集するなどのICT活用について、8割の児童生徒が自信をもっており、ICTに自信をもつ児童生徒ほど探究的な学びに取り組むことができている。また「ICTは役に立つ」と肯定した児童生徒ほど新たな考えや違う意見を肯定的に捉える傾向がある。

出典:全国的な学力調査に関する専門家会議(令和7年度第5回)配付資料/【資料1-2】令和7年度全国学力・学習状況調査の結果(概要)のポイント

新規で実施した「読んで理解する」調査については読書好きなほど正答率が高い。一方で読書時間そのものは減少している。

これについては「読書量の低下は社会全体の傾向。このような状況の中、学校でいかに取り組むべきかの議論が重要」と指摘された。

委員からは「個々の課題に注目しがちだが『自分にはよいところがある』『先生がよいところ見つけてくれる』点がコロナ禍であっても向上している点は学校現場の尽力によるもの。『勉強時間が少ない子の正答率が低い』のは当然。しかし本調査結果からは『ある子が勉強しなくなったかどうか』はわからない。同じ子供の変化を見ていく必要があるのではないか。2000年代の学力低下論争のような揺り戻しにならないように冷静に議論を進めたい」という指摘もあった。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年8月11日号