第10回関西教育ICT展が8月7・8日にインテックス大阪で開催された。教育DXに関する講演と展示が行われ、両日で約6400人の教育関係者が参集した。当日の講演から生成AIをテーマにした「エージェント時代がもたらす教育改革と、それに対応する教員のビジョン」の内容を紹介する。

2025年7月、OpenAIはChatGPTの新しい機能「エージェントモード」を発表した。AI自身が「調べて、判断して、必要なアプリを動かし、結果をまとめて報告する」機能だ。この機能は教育や業務にどのような影響を与えるのか。

元小学校教員で一昨年度よりCanvaJapanの教育シニアマネージャーである坂本良晶氏、生成AIの教育活用の第一人者である青山学院中等部の安藤昇講師、ICT導入コンサルや研修などを提供しているスクールエージェントの田中善将代表取締役が登壇した。坂本氏、田中氏は文部科学省学校DX戦略アドバイザーでもある。

多くの自治体で急速に導入が進んでいる教育ツールの1つがCanva教育版だ。個人向けと教育委員会が一括導入できる自治体向けがある。世界で約1億人の教職員・児童生徒に利用されており、同社CEOの信念のもと、教育版は恒久的に無償提供する方針だ。

Canvaは様々なアウトプットが可能なデザインツールで、生成AIとも連携している。Canva内の「星マーク」がついた機能がそれに該当する。例えば初発の感想を付箋に記載させて皆で共有し、生成AI機能により分類したりタイトルをつけたりして思考を深めるという授業も可能だ。

坂本氏は今年の4月にスタートした「Canvaコーディング」について説明。「次の英単語を学習する小学生向けのアプリを作成して」などの自然言語で依頼すると、列記した英単語を用いてフラッシュカードやゲームなどを作成できる。計算や漢字などの小テストや学習アプリも作成可能。

ChatGPT5が8月に発表されたが、その連携も早晩進む予定で、さらに性能が高まることが予測されている。

坂本氏は、「例えば多くの児童にとって難しいとされている学習の1つに約数がある。この学習に紙プリントでは取り組めなかった子も、学習アプリを用いて遊び感覚で学ぶことができる。Canvaコーディングではその子に合うアプリをすぐに作成することができる。新たなツールを取り入れることで子供の笑顔が明らかに増える。

紙と鉛筆で授業ができる教員は、新しいツールを積極的に導入しようという気持ちにはなりにくい面もあるが業務改善や時間短縮に役立つ活用であれば様々な教員に受け入れられやすいのではないかと考えている。

席替えをしたり座席表を作成したり、動画を使った保護者会資料や学級通信の作成など、まずは業務を改善するツールとして利用してほしい」と話した。

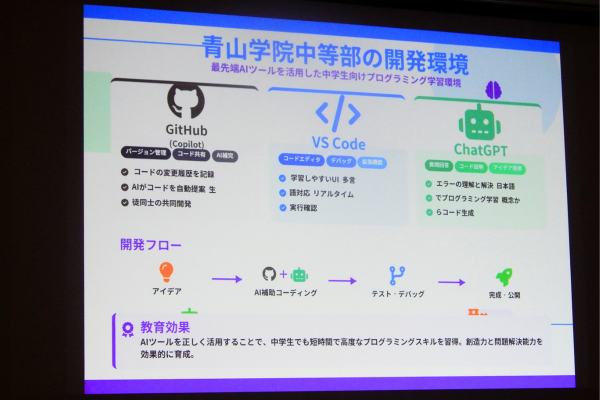

青山学院中等部では技術科で生成AIを利用しており、生徒は2回目の授業からアプリ作成を行っているという。利用している生成AIは、Microsoft Copilot、VS Code、ChatGPTなど。生成AIのエージェント機能によりアイデアを自然言語で話すだけでアプリケーション作成が可能になった。

安藤氏は「生成AIがコードを自動でプログラミングするため、プログラミング的思考を育成できないのではないか」という質問をよく受けるそうだ。

「実際に行ってみると、生徒はすぐに繰り返し高度なコードに触れることができるため、プログラミングの構造が自然と身に付くことに衝撃を受けている」と話す。

「授業では創造性を重視して展開しているが、教室には活気があり、かつ生徒は集中して取り組んでいる。誰かが設定した課題ではなく、自らの創造性に集中しているからであると思われる」

教員からは、どのような生成AIが安心なのか、という質問も届く。

「GoogleGeminiもMicrosoftCopilotも各OS事業者と契約した上で発行された教育用アカウントであれば、個人情報を読み込まない設定となっており、安心して活用できるだろう」

各自治体が契約した18歳未満の生徒向けアカウントには、不適切または有害なコンテンツへの接触を防ぐための厳格なポリシーが適用される。

本年6月、これまで年齢制限により利用が難しかった教育版Geminiは管理者設定により、全年齢で利用可能となった。保護者の同意の有無については、管理者の判断に委ねられている。

また、Copilot ChatおよびMicrosoft 365 Copilotは、本年夏より、13歳以上の生徒に提供対象が拡大された。生徒が入力した質問や課題の内容はAIの学習データとして外部に送られることがなく、不適切コンテンツも自動でフィルタリングされ、著作権保護機能もある。

これらのサービスの利用については管理者権限で設定できる。ただし一般的なGeminiやCopilotにはポリシーが適用されないため注意が必要だ。

「新しいことを取り入れることは苦痛が伴う。音楽や動画など楽しいと感じるところから始めると良いのではないか。ICT活用にはどこか義務感があるが生成AI活用は楽しいという気持ちのほうが上回ると感じている」と語った。

安藤氏は授業でCopilot、VS Code、ChatGPTなどを利用している

ChatGPTの新機能「ディープリサーチ」は、要約とは異なり、複雑な情報の分析が可能だ。

田中氏は「先行研究の検索もでき、課題発見・精選時に役立つのではないかと考えている」と話す。

なおCanvaは、このディープリサーチ機能と直接連携している。自然言語を使ってCanvaコンテンツを検索、要約、表示が可能であるという。

また、Googleクラスルーム上でGeminiを利用することで、ルーブリックを作成したり教材をリライトしたりもできる。

「問題作成や英会話アプリなども作成でき、用途が拡大した。教科書を読み込ませるだけでガイドが生成され、自主学習の可能性も広がった。これまで蓄積した教材を生成AIと連携させることで多様な学習アプリや小テスト等の作成が可能になるだろう。

これらの機能を利用できるか否かで学びの内容と質、スピードが二極化する可能性はあると感じている」と話した。

関西教育ICT展では学校DXに資するソリューションや機器、教材等が各社より展示された。一部を紹介する。

マウスコンピューターは教育向けPC「MousePro」シリーズ、DXハイスクールや大学等でも導入があるクリエイター向け「G-TUNE」シリーズ、コストパフォーマンスに優れたゲーミングPC「DIVE」シリーズを展示。GIGA端末として提案しているMouseProT1は11・6型と大画面かつ軽量の2in1ノートPCだ。MouseProC4は指紋認証を搭載した14型。

GIGA2期で教職員配備が求められている業務用ディスプレイはケーブル1本でノートPCと接続・給電でき、タテ型に設置することもできる。

ケーブル一本でPCと接続・給電できるディスプレイは縦置きも可能

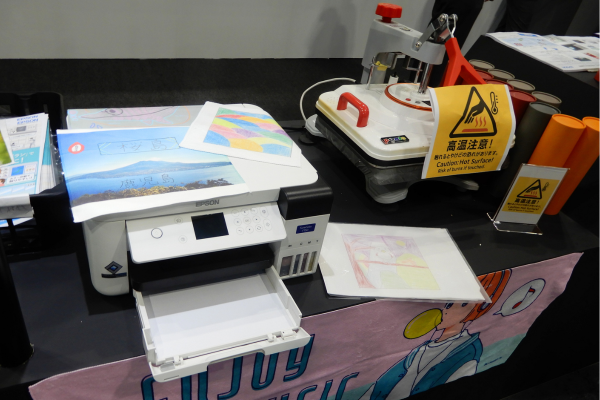

エプソン販売は小型昇華転写プリンターやUVインク搭載プリンターを展示。小型昇華転写プリンターはTシャツや旗などの布やマグカップなどの陶器、ガラス、金属にプリントできるもの。子供の作品をTシャツや学級旗に印刷することも可能だ。高知市立第六小学校では総合的な学習の時間と図工の連携の中で6年生の思い出づくりとして著作権教育も兼ねてオリジナルタオルを制作した。

UVインク搭載プリンターはプラスチックやアクリル板、アルミパネルなどの多様なメディアに印刷できるもの。素材は厚さ70㍉までセットできる。名古屋中学校・高等学校では本プリンターを利用して社会科で「地域の推し活グッズ開発」に取り組んでいる。子供たちの創造性発揮の一助となりそうだ。

子供の作品などを布や立体物に転写プリントできる

東京書籍は学習者用デジタル教科書上でAIと対話して学習できる「教科書AIワカル」を出展。教科書の内容に基づいて要約を示したり単語の意味を調べたり発話練習をしたりテスト勉強のサポートを得ることなどができる。

試しに「アイルビーバックの意味と表記を教えて」と問うと「I’ll be back」と記載され意味と文法が解説された。同社が発行する英語教科書「NEW HORIZON」に対応済で他教科の教科書についても開発中。

新学社は同社のワークブックやプリント、単元テストを採用している教員を対象にテスト作成システムを無償提供している。範囲を指定するだけでテストを作成でき、データベースからの問題の差し替えや自作問題と組み合わせた作問も可能。ルビふり機能も別途提供している。なお同社製品を採用していない場合も、2学期の試験1回分について無料でシステムを利用できる。

同社の単元テストの導入校でデジタル採点システムを導入している場合は枠設定データを提供。デジタル採点システム未導入の学校には、1年間無料でデジタル採点システム(リアテンダント/百問繚乱/採点ナビ)を利用できる(体験版)。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号