文部科学省は10月7日、OECDが実施する国際教員指導環境調査(TALIS)2024の結果を公表した。

日本は第2回調査(2013年)から参加しており、今回は小学校・中学校の教員・校長を対象に全国約400校から約7000人が回答。働き方改革や主体的・対話的で深い学びに関して成果が見られる一方で、教員不足を感じる学校長が明らかに増えている。

本調査結果は今後、教員の働き方改革や教育環境整備の政策検討に活用される見込み。なおTALISの次回調査は2030年に予定。

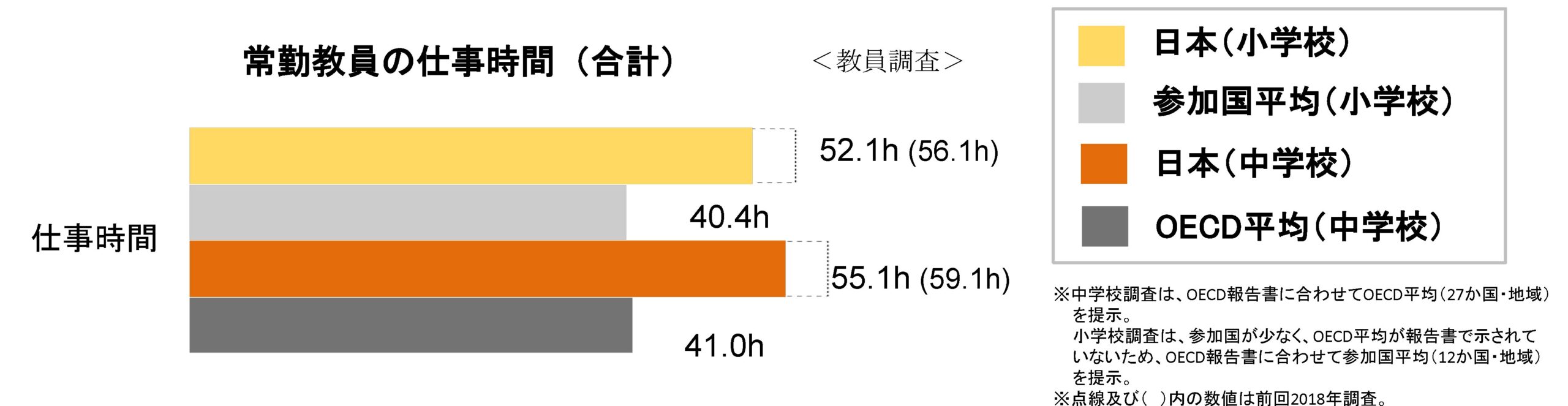

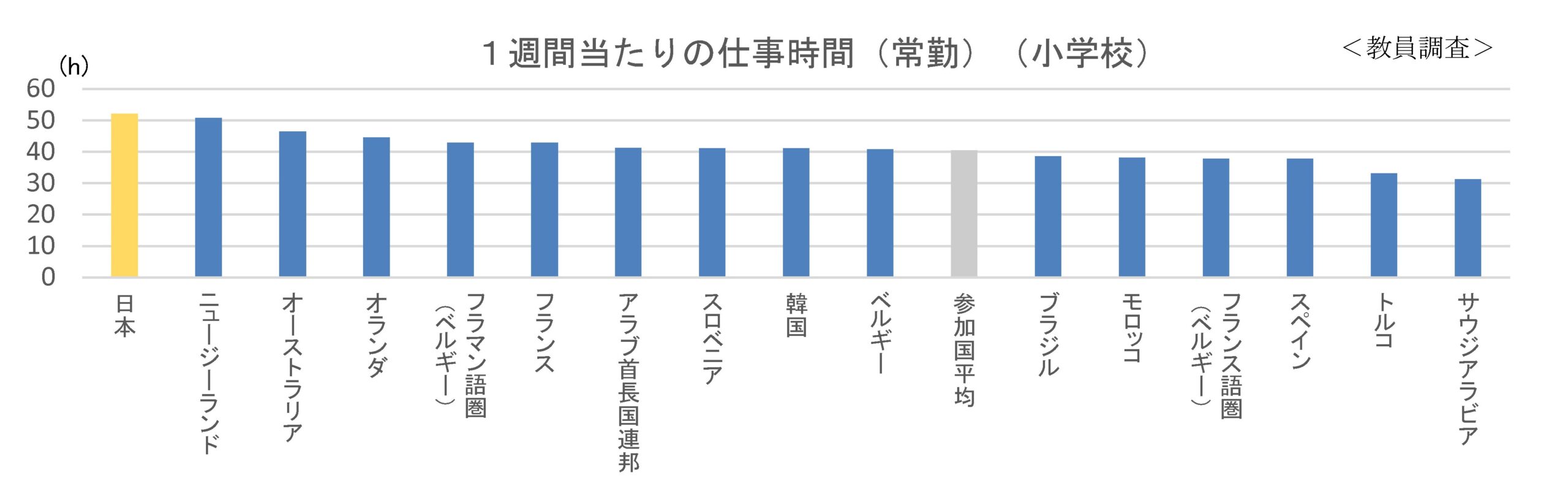

日本の教員の週当たり勤務時間は小学校52.1時間、中学校55.1時間と、前回調査(2018年)より約4時間減少。しかし国際平均(小学校40.4時間、中学校41.0時間)よりも長い。また、授業準備時間や事務業務も減少傾向だが、いずれも国際平均より長い。

中学校の課外活動は5.6時間と前回調査よりも約2時間減じているが国際平均(1.7時間)よりも明らかに長時間であった。

勤務時間が約4時間減少。出典:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント

依然として世界最長。出典:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント

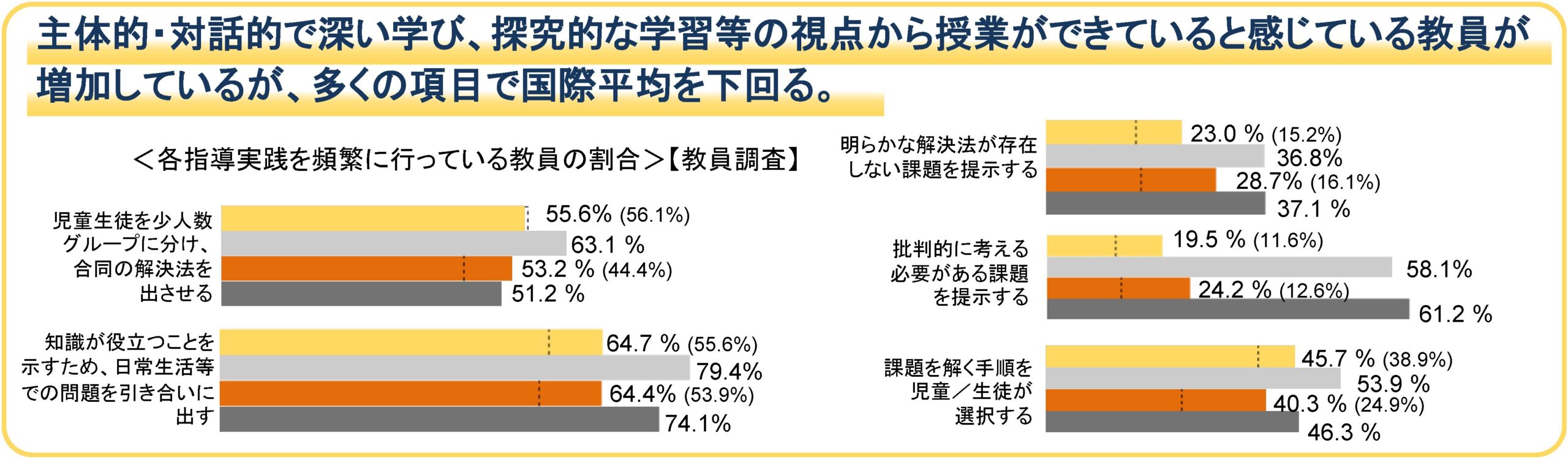

児童生徒の意見に対する質問・意見を他の児童生徒に促す実践の割合は小中学校ともに国際平均を上回っている。

批判的に考える必要がある課題を提示する割合や現在と過去の学習内容の関連を説明する実践の割合、日常生活等での問題を引き合いに出す割合など多くの項目において増加したが、国際平均より低かった。

児童生徒の実態に合わせて発問する、指導法を工夫する教員の割合は小中ともに増加。しかし国際平均よりは低い。

なお「批判的思考を促す」ようにしていると回答した教員は特に低く、小学校教員19.5%、中学校教員24.2%と国際平均(58.1%/61.2%)と乖離がある。

教員の指導実践に進捗。出典:我が国の教員の現状と課題-TALIS 2024結果より-

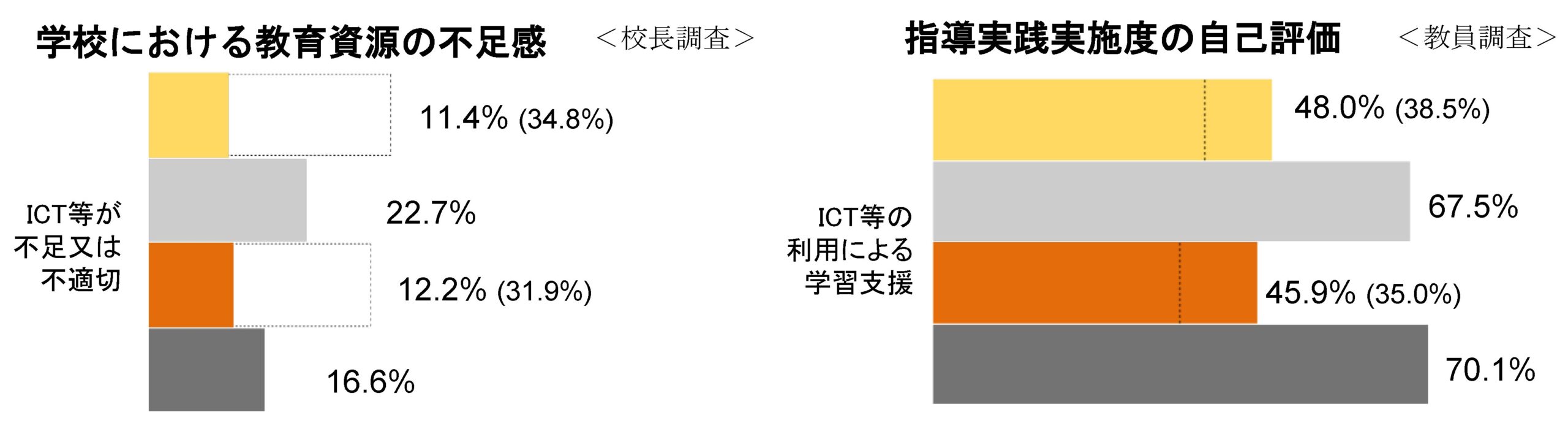

ICT機器の不足・不適切と回答した校長は小学校11.4%、中学校12.2%。前回調査比で約20ポイント改善されている。

また、教員が授業でICTを活用しているという回答は前回調査より小中とも約10ポイント増加したものの(小学校48.0%、中学校45.9%)、国際平均(67.5%/70.1%)には届いていない。

ICTの不足感・活用は大幅改善。出典:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント

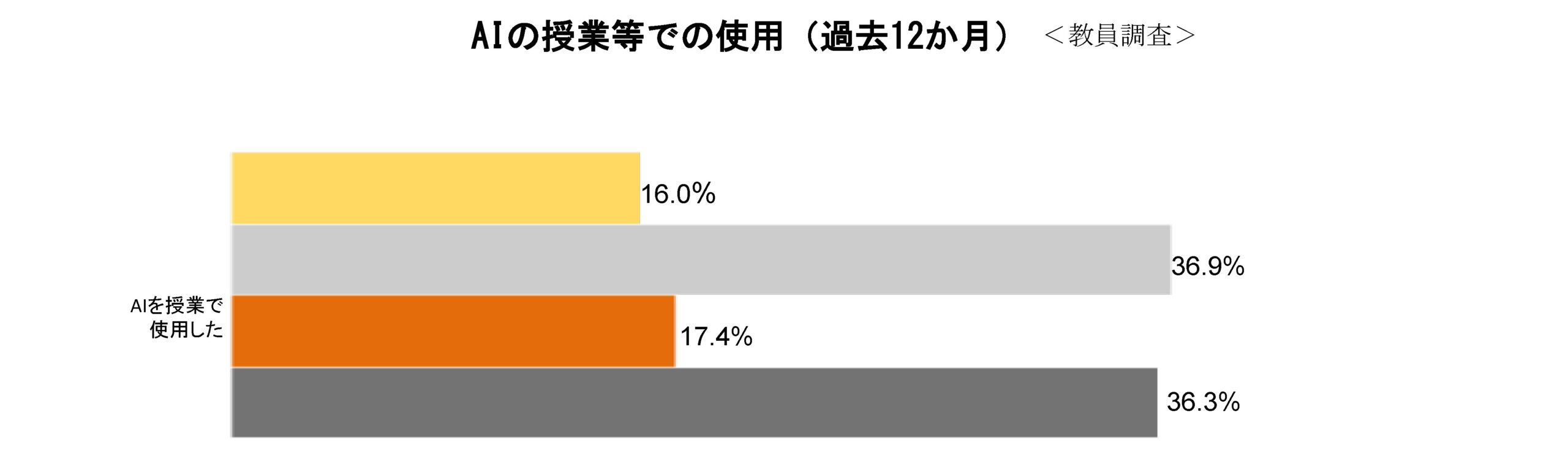

授業等におけるAIの使用状況は、小中ともに16~17%程度と国際平均(36.9%/36.3%)より低い。

一方、AI活用について「事務業務の自動化に役立つ」(小学校79.1%、中学校73.1%)、「個別サポートを支援する」(小学校71.1%、中学校66.5%)と期待感は極めて高く、かつ国際平均をいずれも大きく上回っている。

一方で「偏った見方の増大」「データセキュリティの危険」「不適切な指導法の提案」についての懸念も国際平均を上回っている。AI活用について日本の教員は、期待もあるが懸念も大きく、活用が進んでいないという傾向だ。

AI活用は進んでいない傾向。出典:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント

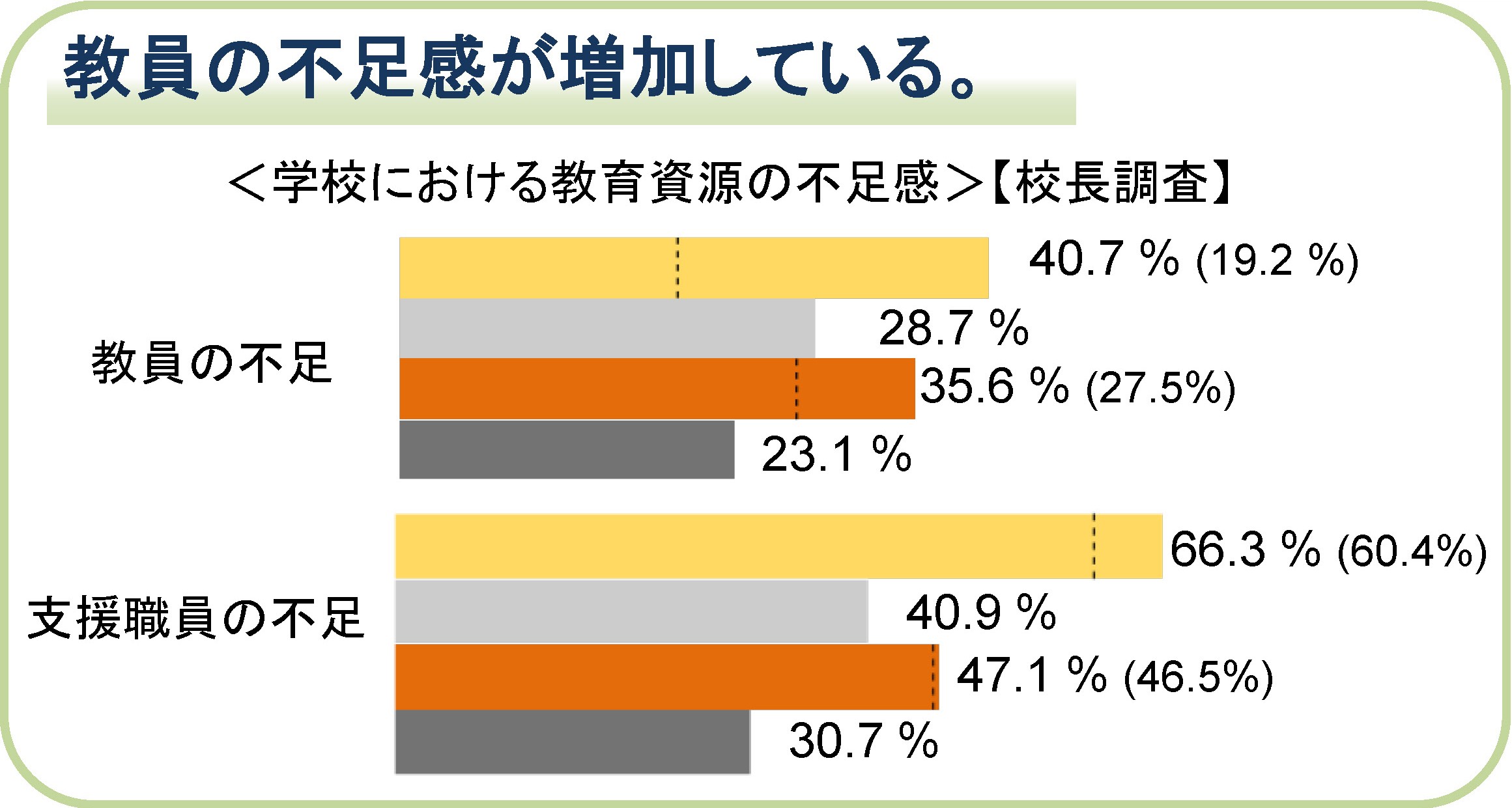

教員不足を感じている小学校校長は40.7%、中学校校長は35.6%。前回調査と比較して10~20ポイント増えている。ここ数年で教員不足が一層深刻になったことがわかる。

また、小学校校長66.3%、中学校校長47.1%が「支援職員が不足」と回答。特に小学校でのニーズが高い。

小学校校長52.7%、中学校校長42.5%は、「特別支援教育が可能な教員が不足」と感じている。

教員不足が深刻に。出典:我が国の教員の現状と課題-TALIS 2024結果より-

日本の教員は、教えることの面白さややりがいに満足している割合が小中学校とも、国際平均より高く、かつ各項目において9割程度の水準。なお自分の成果に満足している教員は国際平均よりも低いものの前回調査よりも微増している。

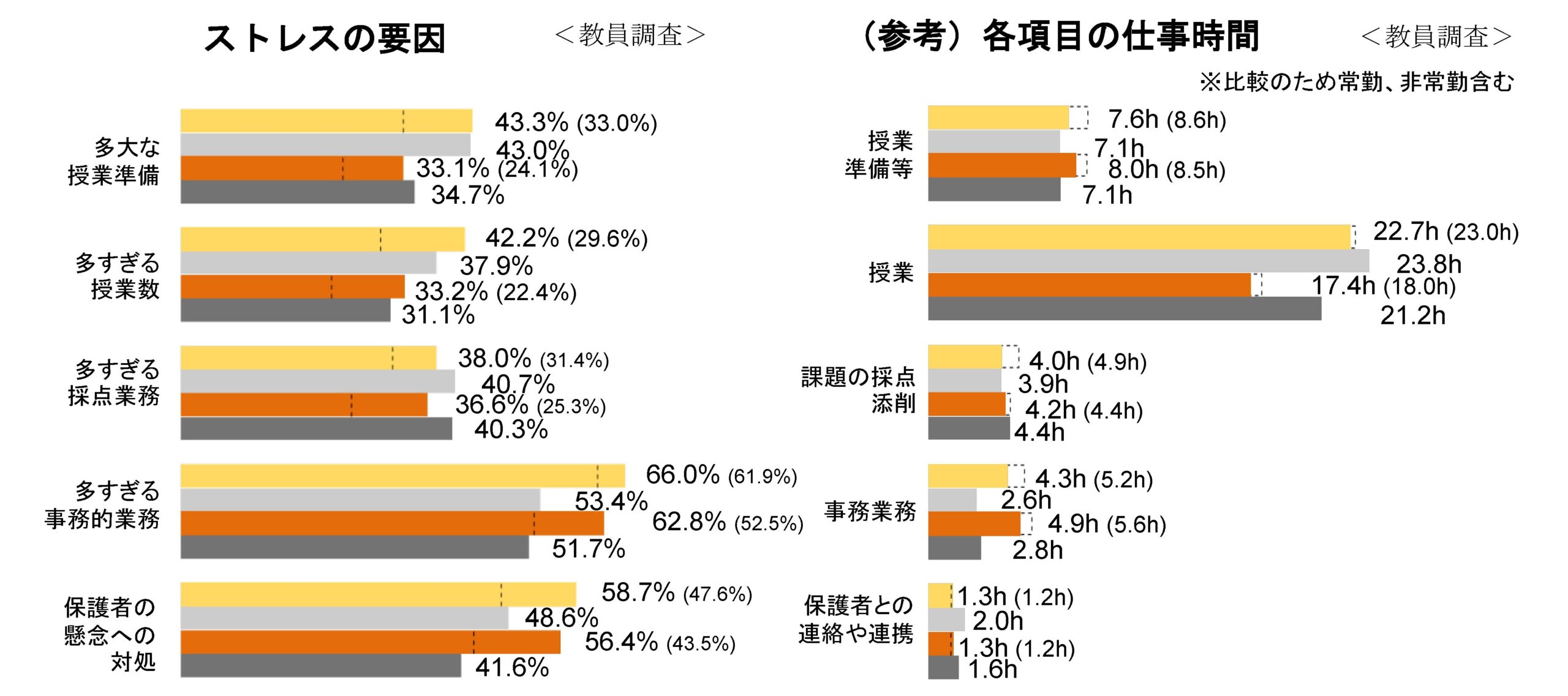

前回調査と比較して授業準備、多すぎる授業数や採点業務、事務的業務、保護者対応についての日本の教員のストレスは、小中学校ともに増加しており、かつ国際平均より高い。

特に事務的業務に対するストレスを感じている教員は小中ともに6割以上であった。なお保護者対応や授業にかける時間は国際平均より短い傾向だ。

特に事務的業務にストレス。出典:OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント

我が国の教員の現状と課題-TALIS 2024結果より-(PDF)

OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイント(PDF)

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号