EDIX東京2025が4月23~25日に開催され、3日間で2万3858人が来場した。特別講演「最先端授業事例」では調布市立多摩川小学校、塩尻市教育委員会、渋谷区教育委員会が登壇。子供も教員もワクワクし、深い学びをもたらすICT活用の実践事例とそれを支える教育委員会の取組について報告した。

モデレーターの東原義訓名誉教授・信州大学は「何を変えたら、どう捉えたら上手くいくのか。私も教員になりたいと思ってもらえるような取組を知っていただきたい」とあいさつした。

島津和浩指導主事は教員の挑戦から生まれた事例を紹介。同市は2025年度リーディングDXスクール事業に採択されている。

2024年度、「新しい学び」に挑戦する教員を立候補形式で募集。指導主事・学校DX戦略アドバイザーによる伴走型支援を行い、実践をまとめて横展開を図った。

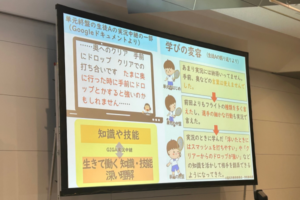

塩尻西部中学校では2年体育「バドミントン」でGoogleドキュメントの音声入力機能を使って、体育の試合の実況中継を文字起こし。生徒は選手の細かな行動の観察と解説を繰り返すことで自身のプレー向上にもつながった。

「実況中継」で生徒の学びが変容

生徒アンケートでは知識・技能、プレーへの注目点、考えの広がりや深まりについて高評価。今後は、理科の実験や美術の鑑賞など他教科での利活用を検討している。

クラウドを活用した対話的な学びの取組としてGoogleスプレッドシートを使った実践「Catch&Next」にも取り組んだ。共同編集・他者参照をより深い学びにつなげるため互いの考えを見る時間を確保。最初と最後の自分の考えを比較する項目、参考になった友達の考えを入力する項目が「Catch」、次に学びたいことや新たな疑問の項目が「Next」だ。

Googleスプレッドシートに「Catch&Next」の項目を設定

他者から学ぶ姿や自分の考えを改善する姿が見られ、新たな疑問・発見を共有することで次の授業の問いにつながった。このネーミングは、同校の教員によるもの。生徒とも「授業づくり集会」で共有して全校に位置づいた。対話を通して自分の考えの広がりや深まりを感じた生徒は市内の中学校が43%に対し、同校は74%に達した。

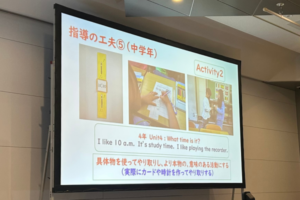

松下優子主任教諭は外国語専科の立場から講演。

外国語教育はどの校種においても「言語活動を通して」指導することとされている。言語活動とは決まった言葉のやり取りではなく、互いの気持ちや考えの伝え合いである。

そこで、「英語を学ぶ」から「英語で自己表現する」ことを意識して、コミュニケーションを行う目的・状況・場面を設定して授業を行っている。また、毎時間、授業の流れを一定にしている。

まず、挨拶や歌、ダンス等を行い、外国語の授業に臨む頭の切り替えをする。続いて、めあてを確認し、目指す姿を共有。次に、相手や活動の場面がイメージできるよう身近な人物や楽器等を用いて表現・語彙の練習をする。その後、学んだことを生かして主体的に言語活動に取り組み、最後にふり返る。

一定の流れで授業を行うことで、児童の思考活動の習慣化や授業への安心感、ALTとの打ち合わせ時間の減少につなげている。

また、主体的な言語活動を行う際には、学校周辺の地図といった具体物を使ったやり取りや、海外との交流など児童にとって「意味のある活動」を心掛けている。端末は調べ学習や発表スライドに活用。児童のスピーチを動画に撮って、教員のフィードバックもすぐにできるようになった。

具体物を使い、児童にとって「意味のある活動」に

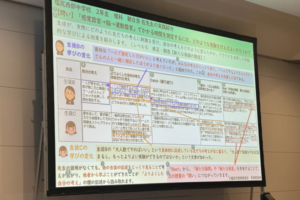

柳田俊統括指導主事は渋谷区が取り組んでいる子供主体の未来の学校づくりについて報告。

ソフト面ではMicrosoft365をベースに個別最適な学びを実現する教材・アプリや学習者用デジタル教科書、デジタル書籍の読み放題サービスなど多様な学びを展開できる環境を整備。

子供1人ひとりのウェルビーイング実現を目的に、教育データの活用も積極的に推進。教員向けダッシュボードは児童生徒のSOSの早期発見や興味関心への気付きに活用。子供向けダッシュボードはふり返りや友達の良いところを認めあう自己調整力の育成を意識して活用している。

午後の授業時間で実施している探究「シブヤ未来科」は2年目を迎え、子供が自ら学校や地域社会でアクションを起こすまで探究を深めている。アンケートでは97%の児童生徒、79%の教員がシブヤ未来科が楽しいと回答。何のために学んでいるかという意欲をもち端末を学習で活用する児童生徒が大幅に増え、教員は子供と同じ目線で対話しやすくなったという。

全区立小中学校で実施している探究「シブヤ未来科」

関連:2人の視点を生成AIで合成 東京学芸大学附属小金井小学校――EDIX東京2025・公開授業

「まちラップ」で地域を表現 世田谷区立駒繋小学校――EDIX東京2025・公開授業

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年5月19日号