8月1日、第121回教育委員会対象セミナーを松山市で開催。徳島県教育委員会と松山市教育委員会が教育DX・校務DXの取組について報告した。

関連:“当たり前”を見直して働き方改革を進める<徳島県教育委員会 中川斉史教育長>

松山市教育委員会松山市教育研修センター 小田浩範指導主事

松山市教育研修センターの小田浩範指導主事は授業・校務DX両面における取組を報告した。

◇ ◇ ◇

市内の小・中学校82校、児童生徒約3万6千人の端末が2月末に入れ替えとなる。現在はWindows端末を利用しているが、起動やアップデートに時間がかかり、休み時間に立ち上げておくなど運用面での工夫が求められていた。

そこで、OSの変更を検討。OS・アプリの安定稼働、端末・クラウドの軽さ、ログインだけで即使用可能、端末にデータが残らない、長期のサポート期限などの観点からChromebookを選定した。昨年度は小学校2校、中学校1校で9か月間の検証を実施。検証校のアンケートでは、起動や反応、読み込みの速さが評価された。

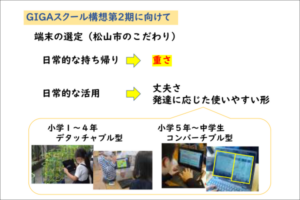

日常的な活用を見据え、丈夫さや発達段階に応じた使いやすさを重視。小学校4年生まではデタッチャブル型、5年生からはコンバーチブル型とした。端末にデータが残らず初期化が容易なため、学年に応じた仕様変更が可能となった。

学年に応じてChromebookの仕様を変更

持ち帰りを前提に重さにも配慮。デタッチャブル型は1・1㎏未満で自立式スタンド付き、コンバーチブル型は1・2㎏未満とした。

今年度7月から3校でChromebook環境の検証を開始。管理コンソール、フィルタリング、授業支援サービスの設定など、実際の運用環境と同様の構成を整え、全校導入時には調整済みの状態となる予定だ。

Googleアカウントを夏休み中に配布し、2学期からはWindows端末でもGoogle環境を活用した授業が可能となるよう準備を進めている。

毎年、市内の小・中学校で1校ずつ、情報教育授業研究会を実施。教育委員会も積極的に関わるため昨年度は指定校で月1回の研修を行った。操作研修や模擬授業など伴走支援を行い、全クラスでICTを活用した授業を公開することができた。

授業研究会では多くの教科でデジタルワークシートを活用。配布や提出が容易で、何度でも再編集できるため、内容の推敲や吟味が可能だ。

思考ツールも多くの授業で活用されている。子供たちは思考を可視化・操作化する手段として、端末を「考えを作り出す道具」として使っていた。考えを構築した後は画面を見せて伝え合うアウトプット活動も多く見られた。

共同編集機能を活用した白紙共有や途中参照も盛んに行われており、多様な考え方に触れたり、友人の意見を参考にしたりしていた。これはクラウドならではの学びであり、教員もクラウド上で学びの過程を把握できる。

体育では端末でお手本動画を流しながら踊り、別の端末で録画。理科では実験の様子の撮影、手順の確認、ストップウォッチ、ワークシートへの記録など、班で端末を4通りに活用。子供たちは授業内で必要に応じて多様な使い方を自ら選択しており、端末が学習基盤として機能していた。

また席を自由に移動するなど、教える授業から学び合う学習へと学習形態を変化させていた。授業研究会の中で授業改善が進む様子を示すことで、授業DXの広がりが生まれている。

毎年2月に、教育研修センターの研究発表会「センターフェスタ」を開催。本センターに隣接する小・中学校で授業公開を行い、研究成果を実際に見てもらっている。

2025年には、中学2年の音楽で「カトカトーン」を使い、俳句に込めた思いを音楽で表現。中学3年の英語では、単元内自由進度学習としてスプレッドシートを用いて学習進度や内容を、共同編集・途中参照しながら授業を展開。授業DXの視点を、授業を通じて共有した。

研究協議会も工夫。教員の学びは子供の学びの相似形であることを意識し、クラウド上で意見を共有。授業の環境を協議会でも体験した。

研修の充実にも力を入れ、初任者・中堅といった経験研修や管理職研修などすべての研修で授業DXに関する内容を取り入れている。校内の情報化の中核となる教員向け研修では、受講内容をもとに自校で校内研修を実施することで、学びの広がりと深まりを図っている。

授業用と校務用の端末を統合し、教員の1人1台端末化を進めている。2023年度からモデル校で検証を開始し、2025年度には全中学校、2026年度には全小学校への整備を予定。現在はネットワーク分離のため、授業用と校務用でユーザーを切り替えて利用している。

システムのクラウド化も可能なものから順次進めており、グループウェア「ミライム」のクラウド化によりロケーションフリーで業務が可能となった。図書システムもクラウド化され、児童生徒が自宅から図書検索できる。今後は2028年度頃を目標に、次世代型校務支援システムの導入やゼロトラスト環境の構築、ネットワーク統合を進める予定だ。

学校保護者間連絡ツールは「tetoru」を導入。希望制としたが、口コミで利用が広がり、現在では約80%の学校が導入している。

生成AIについては、教育委員会として活用を推奨。2023年度から生成AIに関する研修を複数回実施しており、活用の幅が広がっている。また、「Canva」を自治体で導入。生成AIの機能も利用可能であり、授業にも校務にも活用できる多彩な機能を備えている。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号