探究的な学びや個別最適な学びでは「ふり返り」の質をどう高めるかがポイントになる。

潮来市立延方小学校(茨城県)の田口美紗都教諭は、小学校4年音楽「おはやしのリズムをつくる」の単元で、同校に導入されている「トラビ」(スズキ教育ソフト)のふり返りシートと生成AIの要約機能を利用。児童のふり返りの質の高まりの手応えを得たという。実践の流れを聞いた。

児童から「自分たちが学べていることと、これから考えること(課題)を瞬時に共有したい」という声が聞かれたことから、生成AI分析機能を利用できるふり返りシート「トラビ」の活用に着手しました。

4年生の「おはやしのリズムをつくる」では、「ソーラン節」の歌い方や「秩父屋台ばやし」などを通しておはやしづくりについて学び、グループごとにオリジナルのおはやしを考えてScratch(@MIT Media Lab)で作成。

その後、おはやしのリズムを構成する楽器について学んでオリジナルのおはやしを練習し、最終日に発表会を行うという学習内容です。

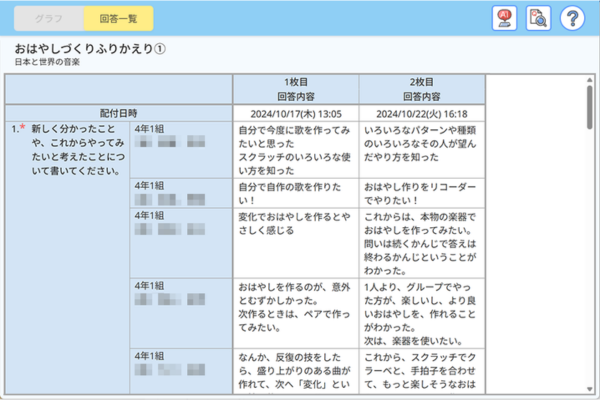

オリジナルのおはやしを考えた際や楽器について学んだ後は、「新しく分かったことや、これからやってみたいと考えたこと」について、各自でトラビのふり返りシートに記入。それを生成AIでグループごとや学級全体で要約して共有しました。

要約内容から、児童が感じたことや課題を読み取り、それをもとに次の時間の課題を見つけていきました。

トラビの活用前は、紙のふり返りシートに記入・提出させ、次時の始めに教員が集約した内容を児童に紹介していましたが、タイムラグがあり、ふり返りの効果を実感しにくいと感じていました。

トラビの生成AIの要約機能を利用することで全体のふり返りを瞬時に共有でき、授業の最後に示すことができるようになったことで、次の時間に新たに挑戦してみたいことや試してみたいこと、課題とその解決のためのアイデアがあふれるようになりました。

次時までに児童同士で自主的に考えを深める様子も増え、授業に対する意欲が日々高まっていきました。

全体でふり返りを行う際には、生成AIの要約結果を提示するだけでなく、児童のふり返りを紹介しながら「自分の考えと友だちの考えを合体させたり、それぞれの一部を変えたりすることで、さらによくなったことに気付いて、話し合いが活発になったグループがあったね」などと言葉をかけています。

「トラビ」ではこれまでのふり返りを並べて見返すことができる

トラビでは自分のふり返りを一覧で確認でき、児童自身が自分の学びの変化を見取りやすくする工夫があります。

音楽の学習に対して苦手意識をもっていたある児童は、ふり返りを見返すことで何を学び、どのように課題を解決しているかを認識することで、苦手意識が薄れていきました。

朝の登校後に自分のシートをふり返ることが習慣になった児童もいます。お互いのふり返りを見せ合うことで前向きなふり返りも増えています。ふり返りの書き方に悩んでいた児童もほかの児童の内容を見て書く量が増えていきました。

ふり返りをもとに、プログラミングをする児童や音楽の構造を考える児童、新たなアイデアを出す児童など、それぞれの得意分野を活かす役割分担を決めやすくなっています。

グループごとの音楽づくりが楽しく進んだことで、学級全体で1曲作成してみたい、という意見も出てきました。

単元ごとにふり返りをまとめることで、児童自身も見返しやすくなります。ただ、授業全体を正確にふり返ることが難しい児童もいるので、全体での確認後に修正の時間を取れると、さらに内容の深まりが期待できると感じました。

音楽鑑賞の場面でも同様に、感じたことを記録し、学級全体の意見を生成AIの要約機能で箇条書きにして出すことによって、気付けなかった良さを共有できるのではないかと思います。

その結果を踏まえて再度、鑑賞することで、鑑賞力がより高まるのではないかと考えているところです。

児童・生徒のふり返りやアンケート、簡易テストをデジタルで実施・分析できる教育支援ツール。

同じ内容のシートを繰り返し回答し、蓄積した内容を一覧で見ることができ、変容が見取りやすくなっている。自分の回答は年度ごとにまとめられ、いつでもふり返りができる。

詳細=児童・生徒の変容を可視化するデジタルワークシート「トラビ」

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号