渋谷区では、Microsoft365をベースに学習者用デジタル教科書や教材・アプリ、デジタル書籍などを導入し、多様な学びを展開できる環境を整備している。個別最適な学びや生成AI活用において今後一層、重視されるものの1つが言語活動だ。

学習者用デジタル教科書(光村図書)を利用した渋谷区立松濤中学校の3年生国語科「複数の意見を読んで、考えよう」の授業を取材した。授業者は常泉憲正教諭。

この日の授業は「複数の意見を読んで、考えよう-正解が一つに決まらない課題と向き合う」。三者の環境問題への提案を読み、生徒はそのうち二者の論説を選択し、「主張」「データ(客観的事実)」「理由付け(判断の根拠)」で構成された三角ロジックのワークシートにまとめて論理の展開を整理する内容だ。

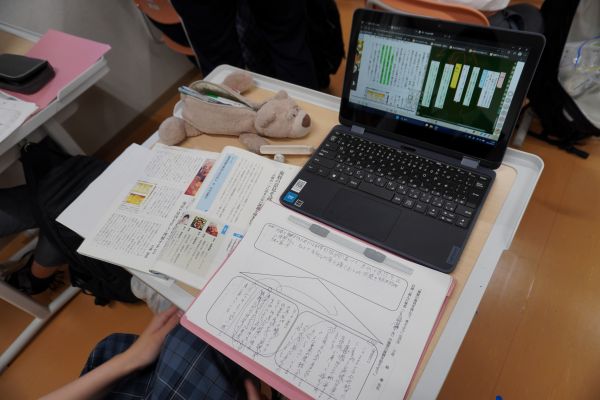

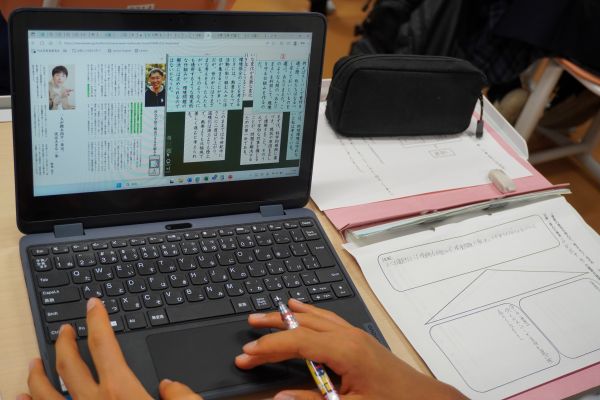

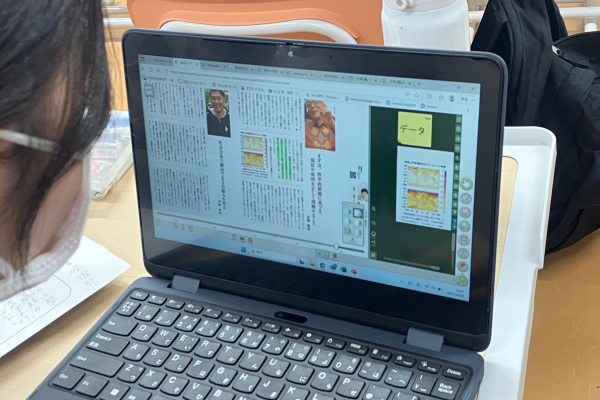

生徒は学習者用デジタル教科書から「マイ黒板」にデータや理由付けと思われる部分を本文から抜き出し、色分けして整理したり、接続詞や問いなどの箇所にマーカーを引いたりしている。

接続詞や問いが、データや根拠を見つけるためのポイントとなることをこれまでに学習しているためだ。

デジタル教科書本文(画面左)にハイライトをしながらマイ黒板(画面右)に抜き書きして色分け・整理し、ワークシート(手前)にまとめていった

紙とデジタルの両方の教科書にマーカーを引いている生徒もいた。紙とデジタルで付け方を変えているようだ。

教科書本文のみ表示して直接ワークシートに整理している生徒もおり、学習者用デジタル教科書の使い方はそれぞれであった。

抜き書きする量や色分けなどの方法はそれぞれ異なる

生徒は各自で論説の内容を整理し、ワークシートに書き込んだ後、交換し合って互いのまとめを見比べたり、質問し合ったりしている。

データと理由付けの切り分けに迷っていた生徒は、他の生徒に説明を求めていた。二者の論説のワークシート整理が終わり、三者目の論説に取り組んでいる生徒もいる。

授業の終わりには全員のワークシートを端末で撮影してMicrosoftTeamsで共有。常泉教諭は何人かのワークシートを教室前方のディスプレイに表示して全員で確認した。

「データ」として教科書内の図表をピックアップしている生徒もいる

常泉憲正教諭

常泉教諭はこの日の授業について、「論理の展開についての学習は1年生で行っている。今日の学習はそこから一歩進み、論説を批判的に読み、評価することが求められる。

昨年度の本実践では、最後のパフォーマンス評価で約5割がC評価で、論理の展開を理解できなかった生徒にC評価が多かったようだ。そこで今年度は、学習者用デジタル教科書内のマイ黒板を利用。

抜き出した言葉を見せ合いながら生徒同士で伝え合い、わからない点を聞く時間を設け、全員が論理の展開を理解してから次に進むことに挑戦した」と話した。

次の時間では教科書の『学びのカギ~文章を批判的に読み、評価する』を利用して、スモールステップで論説を評価。各自の意見をまとめていく計画だ。学びのカギには、課題に取り組むときに役立つ資質・能力(学習のポイント)が記されている。

「学びのカギは、これまでの教科書にはなかったもの。批判的に読むことの意味や評価のポイント、評価例がわかりやすく図表化されているので、生徒が考える際の助けになる。うまく利用していきたい」と語った。

生徒は入学当初から学習者用デジタル教科書を利用している。常泉教諭は通常、「紙とデジタルどちらを利用してもよい」こととしているが、この日はマイ黒板を使うために学習者用デジタル教科書の活用を推奨した。

理由は「マイ黒板は、文章を読みながら本文を抜き出して考えを整理することができるが、紙のワークシートやノートを利用すると、書き写すことに終始してしまい、時間不足になりやすい」からだ。

「学習者用デジタル教科書はこのほか、思考ツールを利用して内容理解を深め、意見文作成の際のサポートに役立てている。また、外国籍などの理由で漢字の読みが苦手な生徒は学習者用デジタル教科書のルビ振り機能を利用している。クラウドツールで母国語に翻訳している生徒もおり、デジタルのメリットを様々な場面で感じている」と話した。

庄司直也副校長

渋谷区では様々なアプリや仕組み、デジタル教材が導入されています。

自ら学び方を選択して個別最適な学びの充実を図るためにも、教員が授業の中で意図的に使うだけではなく、生徒が自由に活用できる環境を提供できることが重要です。これについては教員のデジタル環境に対する姿勢が生徒に影響を与える場合があります。

そこで本校ではデジタル環境・教材の活用率や経験値を積み上げる試みの一つとして、今年度6月から毎月、「学びの変革」週間を設けています。

これは学習者用デジタル教科書を始め様々なデジタル環境を意識して授業に取り入れ、個別最適な学びや協働的な学びに試行錯誤して新たな学びにチャレンジする期間です。

経験とその共有は、紙とデジタルの効果的な活用や併用、使い分けの第一歩になります。生徒が自ら学びの方法や学ぶ場所を選択して進める生徒主体の学校づくりに取り組んでいきます。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年10月20日号