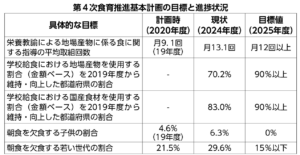

学校給食の食材としての地場産物を通し、栄養教諭による食に関する指導を2025年度までに月12回以上とする計画目標に対し、2024年度は13.1回で目標を達成している一方、地場産物、国産食材の使用割合が計画時と同等以上となる都道府県の割合は、目標に届いていない。第4次食育推進基本計画(第4次計画)の進捗状況が、先ごろ公表された2024年度「食育白書」に掲載された。

食の指導の一環で学校給食に地場産物、国産食材を使用することを推奨。栄養教諭による地場産物に係る食の指導は、第4次計画が終了する2025年度までに月12回以上実施する目標のところ、2024年度13.1回で目標を達成した。

また2019年度に比べ地場産物の利用を維持・増加した都道府県の割合は70.2%、国産食材は83.0%。いずれも2025年度までに90%以上という目標に届かず差も大きい。

学校だけでなく家庭や保護者との連携が必要な「朝食の欠食」は6.3%で、計画時の4.6%より増加。若者世代では29.6%で3割近くに上っている。

白書の今回の特集テーマは、「食卓と農の現場の距離を縮める取組と今後の展望」、「消費者の行動変容を促す『大人の食育』の推進」。農林漁業体験への参加状況や参加することでどのような変化があったかなどを明らかにし、学校等による特徴的な農林漁業体験に関する取組事例等を紹介。

第2部では家庭、学校・保育所、地域の食育推進の具体的取組事例、食育推進運動の展開、食文化継承の活動の支援、生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化などが取り上げられている。第3部は第4次計画の進捗状況と、その解説が掲載されている。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年7月21日号掲載