文部科学省初等中等教育分科会・教育課程部会教育課程企画特別部会は9月5日、次の学習指導要領の考え方について、これまでの議論を取りまとめた論点整理(素案)を報告・検討した。本素案は教育課程部会に報告後、既に設置されている総則・評価特別部会や各WGにおいて各章の内容等について検討を進める予定である。2026年度中に中央教育審議会として「答申」を取りまとめる。

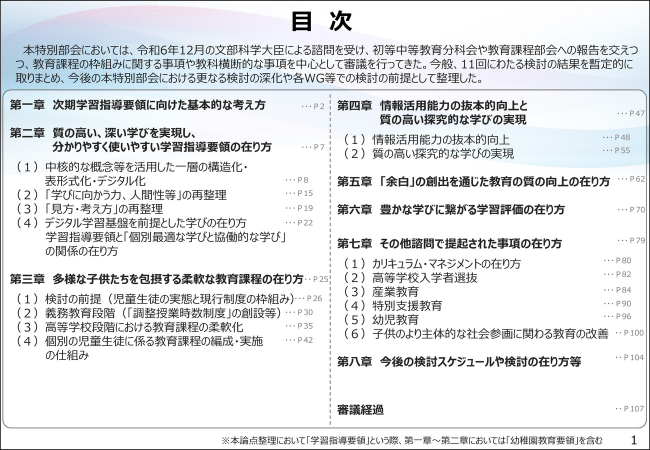

本素案は次の8章で構成されている。▼次期学習指導要領に向けた基本的な考え方 ▼質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方 ▼多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方 ▼情報活用能力の抜本的向上と質の高い探究的な学びの実現 ▼「余白」の創出を通じた教育の質の向上の在り方 ▼豊かな学びに繋がる学習評価の在り方 ▼その他 ▼今後の検討スケジュールや検討の在り方等

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

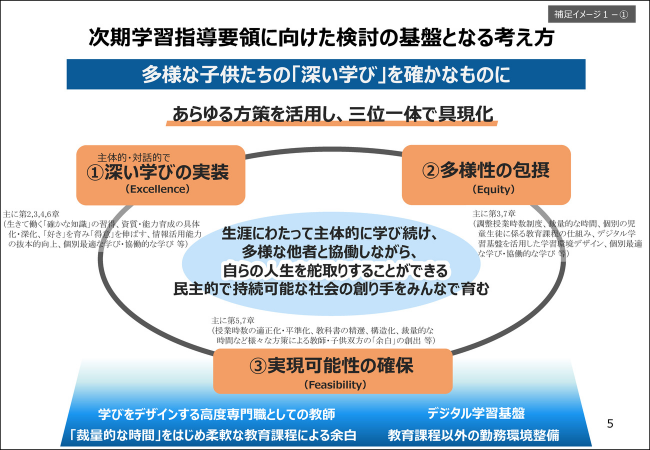

次の学習指導要領改訂では次の3つの方向性を踏まえて改善の議論を進める。

この3つの方向性を端的に示す表現が「多様な子供たちの『深い学び』を確かなものに」であり「あらゆる方策を活用して三位一体で具現化」するとしている。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

これまでも重視されてきた「主体的・対話的で深い学び」については「『好き』を育み、『得意』を伸ばす」ことと「当事者意識を持って、自分の意見を形成し、対話と合意ができる」ことを通して「自らの人生を舵取りする力と民主的で持続可能な社会の創り手」を育むことを目的として検討。

例えば児童生徒主体のルール形成や学校生活改善、行事の創造等の明確化や納得解の形成の重要性の明文化が示されている。

前回改定で分かりにくいと指摘を受けた表現については教員にイメージしやすいように再整理。「深い学び」を実現する授業イメージをもてるように表で表したり、学習指導要領のデジタル化を進める。「学びに向かう力、人間性等」についても実践をイメージしやすいように構造的に再整理する。

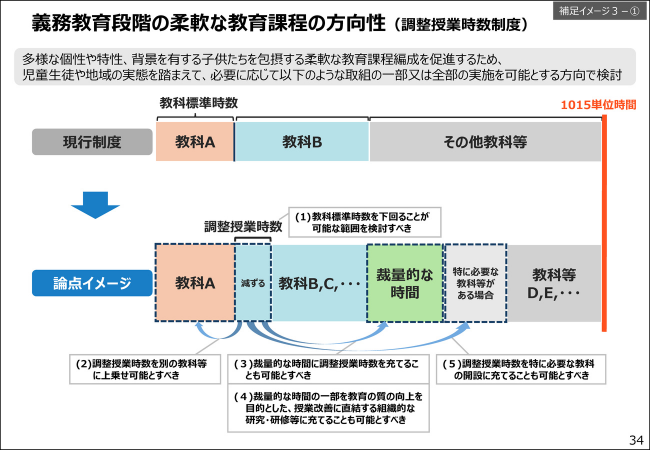

「調整授業時数制度」の創設を検討。児童生徒や地域の実態を踏まえて必要に応じて調整授業時数を別の教科等に上乗せ可能とすること、裁量的な時間に調整授業時数を充てること、裁量的な時間の一部で教育課程に余白を生み出すことを進める。調整授業時数を特に必要な教科の開設に充てることができるようにする。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

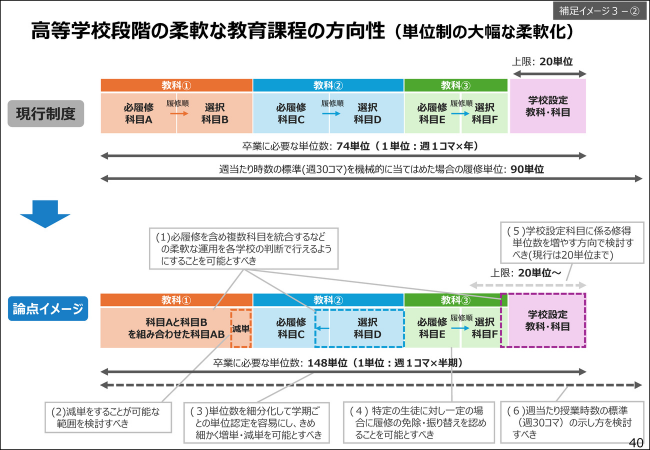

単位制を大幅に柔軟化。現行の標準単位数を細分化(74単位を分割し最大148単位とする案)し、学期ごとの単位認定を容易にし、きめ細かく増単・減単できる方向で検討。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

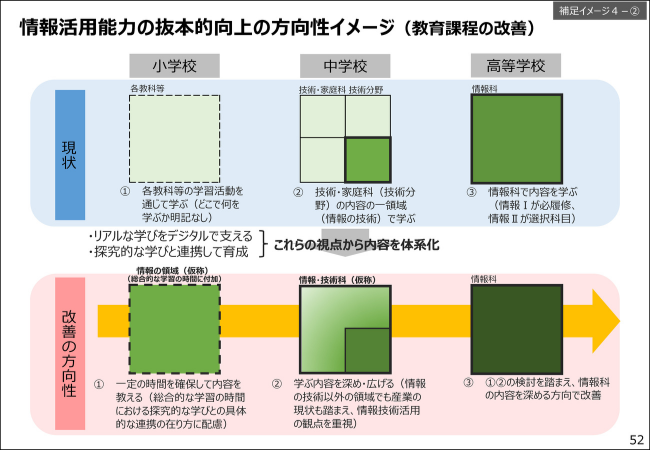

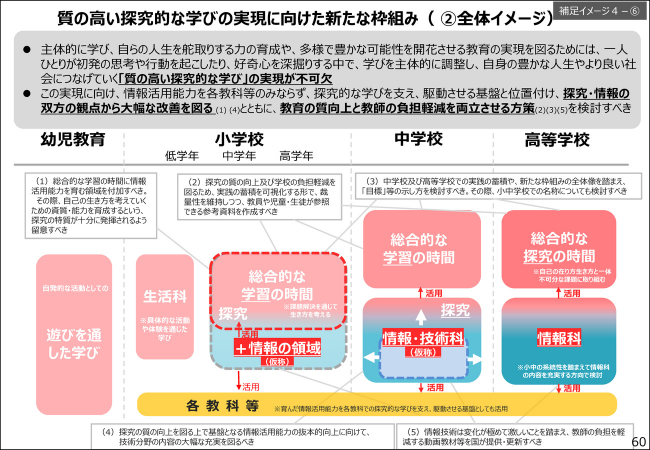

小学校の総合的な学習の時間に「情報の領域(仮称)」を付加。中学校は情報技術に関連する内容を強化した「情報・技術科(仮称)」を新設。それらを踏まえた高等学校情報科の充実を図る。いずれも年間の標準総授業時数を現在以上に増加させない方針を前提とする。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

小学校の総合的な学習の時間に情報の領域(仮称)を付加。一定の時間を確保して発達段階を踏まえつつ、総合的な学習の時間における探究的な学習との具体的連携の在り方を検討。生成AI等の技術革新がもたらす影響やリスクにも配慮する。

技術分野の領域「情報の技術」を大幅に充実。現在の「技術・家庭科」については「家庭科」と「情報・技術科(仮称)」の2教科に分離することを検討。

情報科をさらに充実。文理を問わず生成AI時代に不可欠な基礎的な素養として「特性の理解」を身につけられるようにする。

中学技術・高校情報の教員養成課程の新設を促進。大規模な認定講習を実施する。技術科教員の柔軟な配置や外部人材の活用をしやすくなるよう、特定期間に集中して授業を実施可能とする等を検討。新たな技術が出てきた場合には学習指導要領解説の一部改訂をタイムリーに行うこと、必要に応じて国が指導の手引きやデジタル教材等を提供することも検討する。

質の高い探究に不可欠な情報活用能力の諸要素を教育内容として明記。一体的に向上させる方向で検討。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

総合において情報活用能力を育む領域を付加することを検討。

約30年にわたる「総合」の実践の蓄積等を踏まえ、学校種ごとの総合の「目標」及び小・中学校での総合の名称等について検討。

探究的な学びに必要な時間の確保に資するためにも、デジタル学習基盤の活用や、学習指導要領の構造化や教科書の分量の精選、調整授業時数制度等により余白を生み出すことを進める。個々の児童生徒の思いや願い・好奇心に基づく探究の質の向上及び学校のカリキュラム設計の負担軽減を図る。

学習の基盤となる資質・能力として「情報技術の活用」に絞って示し、各教科等のみならず、探究的な学びを支え、駆動させる基盤として位置付け。総則・評価特別部会等において詳細に整理される予定。

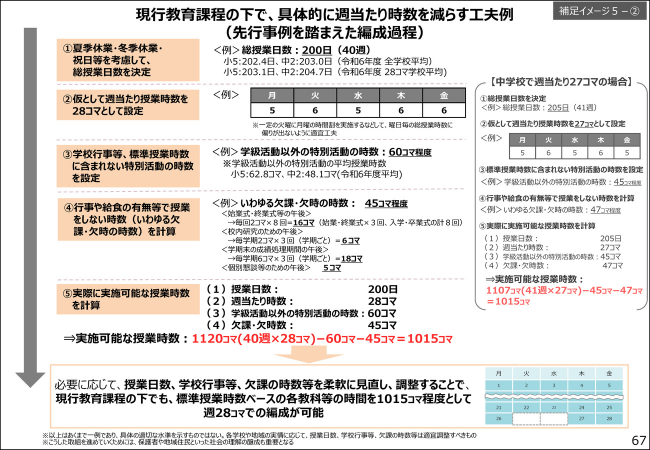

余白の創出に向けて授業時数の見直しや週あたりコマ数など改訂を待たずに行うべきことを整理して示す。時間マネジメントに資する好事例も提供する。

学習指導要領の構造化・表形式化・デジタル化を進めて参照しやすくする。

教科書の内容は教科等の中核的な概念等を掴みやすいものに精選。教科書で得た理解を広げ、深めるための多様な情報を得る手段としてその他の教材を活用するという役割分担も検討。教科書の分量、デジタル教材との役割分担、教師用指導書での指導計画の示し方も整合性をもって検討される。

出典:教育課程部会教育課程企画特別部会(第12回)配付資料/【資料1】教育課程企画特別部会 論点整理(素案)

教員にとって意義を感じられる日常の取組とするため、カリキュラムマネジメントの考え方を整理。教育課程の円滑な実施に向けた支援体制も併せて検討される。

都道府県教委等における県全体と中高担当部署の連携を図り、出題方針の公表、作問解説、各学校の分析結果の共有等を促進。

採点等でのデジタル技術の活用など負担軽減に係る取組を促進する。

生徒や地域の実情によって学力検査を行わない選抜や、調査書を用いない選抜の取扱い等について整理・明示する方向で検討されている。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号