高専制度創設第1期校として1962年4月に開校した明石工業高等専門学校(以下、明石高専)は現在、機械工学科、電気情報工学科、都市システム工学科、建築学科の4学科と、機械・電子システム工学専攻、建築・都市システム工学専攻の2専攻を設置している。

明石高専は24年3月、ものづくりの共創拠点「創造工房」を開設。さらに、学生が社会と接しながら取り組む実践教育プログラム「スタートアップアカデミー」を立ち上げ、多彩な事業を展開している。創造工房とスタートアップアカデミーの取組と成果を聞いた。

「創造工房」で大手化学品メーカーと協働

創造工房は、学生がそれぞれの関心事に応じて、学内外と協働でプロジェクトを進める場所だ。既存教室の2フロアを改築し「ハードファブリケーションエリア」(1階)と「ソフトファブリケーションエリア」(2階)で構成されている。

ハードファブリケーションエリアは、3Dプリンタ、UVプリンタ、基板加工機、A0プリンタ、電気工作エリア、塗装ルームなどが設置され、自由にものづくりに打ち込める環境を整えた。

ソフトファブリケーションエリアは、活動規模に応じてエリアを仕切ることができるスライディングウオールがあり、それぞれのエリアに湾曲ディスプレイを複数台設置。アプリ開発、プロジェクト活動、ワークショップなど、学生の多様な活動を支援する。

「思い立ったらまず行動。それが実践できる創造工房では、学生は自分で考えたアイデアをすぐに具現化できるため、思考を形にする力や、改良を加えてブラッシュアップする力が大きく伸びていると感じています」(副校長 梶村好宏教授)

創造工房で学生が取り組んだ事例を3つ紹介する。

「第12回高校生ビジネスプラン・グランプリ」(日本政策金融公庫主催)において、電気情報工学科3年の女子学生2人チームが提案したビジネスプランが、応募総数5151件の中からセミファイナリスト(上位20組)に選出された。歩行時に足にかかる圧力で発電し、モバイル機器を充電する靴「あるくモバ充」を開発・販売するというプランだ。こうした靴があれば、登山や旅行のほか災害時など電力供給が不安定な際も役立つと考え、創造工房を活用し、実験と試作を重ね、今回の快挙となった。

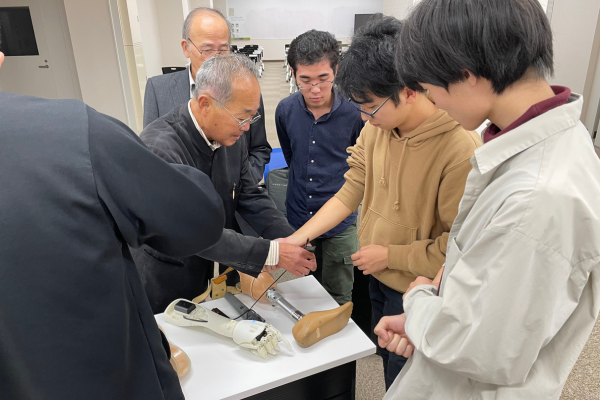

次に、「スタートアップアカデミー」(後述)の事業がきっかけで発足した「義手・義肢支援プロジェクト」だ。2023年に、スタートアップアカデミーで同テーマの講演会を開催。その内容に強い関心を持った有志6人が、創造工房を活用して義手・義肢を製作。現在も地雷で手足を失った被害者に提供するプロジェクトを進めている。

化学品メーカー(株)ダイセルとの協働も実施。学生は同社の研究開発エンジニアとともに、同社主力製品である酢酸セルロースを3Dプリンタ樹脂として活用し、新製品や新サービスのアイデア創出から試作、提案までの一連のプロセスを経験。エンジニアとしてのやりがいや面白さを体感できた。

義手・義肢を製作する学生たち

「スタートアップアカデミー」では、失敗を恐れず、リスクに果敢にチャレンジする力を育成できる。社会課題の解決に向けて企業とコラボレーション、試作、改良、商品化まで、具体的な社会実装の手法を学んでいる。これらのプロセスの体験は自信につながり、主体性が醸成されているという。24年度は次の事業を実施した。

起業家などによる講演会(全6回)や淡路島でのスタートアップ合宿、アントレプレナーシップ・プログラム(全17セッション)を行っている。学生はこれらのプログラムを通して課題発見・事業提案のプロセスを体験したり会社経営のフローを疑似体験したりしている。

近年は「オンキャンパスのグローバル化」を掲げ、専門知識を英語で学ぶ「EMI(English as a Medium of Instruction)」にも力を入れており、キャンパスのグローバル化を推進。海外で活躍したい、留学したい、という学生も増えている。

土居信数校長は「中学校を卒業後、専門科目を5年間、継続して学ぶ高専教育は社会から高く評価されています。明石高専では、これに加えて文化や価値観の異なる海外の学生と交流する機会を積極的に設けた『混ぜる教育』の実践により、社会で活躍する際に求められる『生きる力を育む教育』を行っています」と語った。

(蓬田修一)

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年8月11日号