有明工業高等専門学校(福岡県大牟田市・以下、有明高専)は2025年4月、「サーキットデザイン教育センター(CDEC=Circuit Design and Education Center)」を設置した。CDECを拠点に、サーキットデザイン(半導体回路設計)の教育を推進するとともに、サーキットデザインを応用したアントレプレナーシップ(起業家精神)育成を支援していく。

有明高専は1963年に創立し、2016年に5学科を創造工学科の1学科に再編。同学科は、環境・エネルギー工学系(エネルギー、応用化学、環境生命の各コース)と人間・福祉工学系(メカニクス、情報システム、建築の各コース)の2系6コースで、学生は2年生後期から各コースに分かれる。学生数は1学年あたり200人。全体で約1000人が在籍している。

CDEC設置の背景には、近年のAI、IoT、自動運転などの進展に伴い、半導体・集積回路の重要性が飛躍的に高まっていることがある。同校はこれまでもICLab(Information & Circuit Laboratory=情報電子回路研究室)という研究グループを中心に、半導体・集積回路設計の教育に力を注いできた。

数年前からは「誰でもどこでもICチップを設計できる環境を」を掛け声に、全国の高専の教職員を対象にした研修を実施。研修には、全国から32高専が参加した。

「現在ほぼすべての高専で電子回路が教えられていますが、研修への反響の大きさから、学生たちにICチップを作らせたいと思っている先生が多いことを確信しました」(創造工学科人間・福祉工学系 石川洋平教授)

こうした背景から、全国の国立高専と連携し、日本の半導体産業を支える実践的かつ研究開発志向の人材を育成・輩出することを目的にCDECが設置された。

CDECでは高専1年生からIC設計を学ぶ。簡単なインバータの設計や、アナログ集積回路の演算増幅器の講座などを開設。高専4年生の学生は自作の4ビットのCPUを設計し試作を行っているところだ。

学外に向けても、DXハイスクール(半導体重点校)へのサーキットデザイン教育や工業高校向けの講演などを実施。佐賀県の高校生向けデジタル技術育成プログラム「SEIRENKATA(セイレンカタ)」には、有明高専でサーキットデザインを学んだ多くのOB・OGが伴走コーチとして参画している。

「一度でもICチップの設計・試作をした経験がある学生は、後輩たちにサーキットデザインの楽しさや大切さを伝えるインストラクターに成長します。SEIRENKATAへのOB・OGの参画は、教員として誇らしく、これがICLab及び、これから活発化するCDECの最大の成果かもしれません」

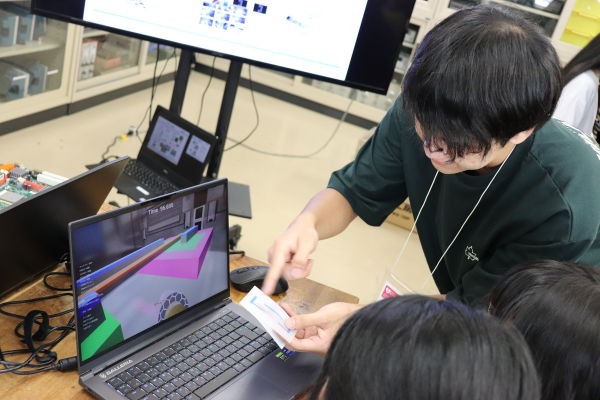

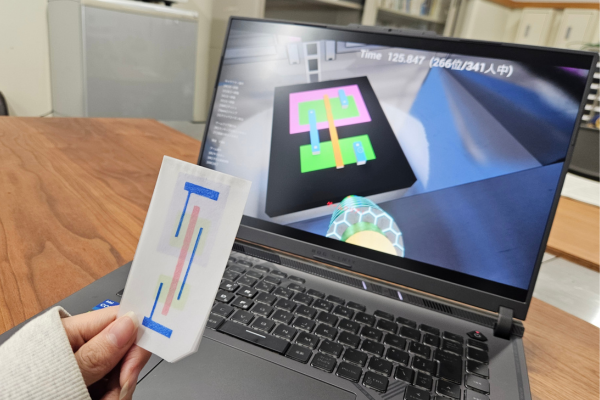

小・中学生向けにもサーキットデザイン教育を構想中だ。プログラムは3段階あり、ファーストステップは「半導体は塗り絵なんだ♪」という切り口で、低年齢でも親しめる内容だ。セカンドステップはサーキットデザインをメタバース上で体験。最後のステップは実際の設計ツールを使って、ICチップづくりを体感する。

性別・世代を問わず、半導体技術を楽しく学ぶことをきっかけに、ものづくりや技術におけるサイエンス・コミュニケーションとしてのサーキットデザイン教育を広めていきたい考えだ。

塗り絵の要領でサーキットデザインを学ぶ

メタバースを使ってゲーム感覚で学ぶ

CDECではビジネス的観点の取組も重要視している。

「天才プログラマーが世界を変えることがあるように、サーキットデザイン教育で天才サーキットデザイナーが生まれれば、シリコンバレーのようにハードウエア版のイノベーションを日本で起こすことも可能です」

石川氏の口癖は「高専生は天才です」だ。

「チャンスをつかむためには、基礎知識、体力と一歩踏み出す力が必要です。学生たちはそれを備えています。天才を活かすのは、我々大人の責任です」

高専は世界でも稀な全国ネットの高等教育機関。CDECはサーキットデザインにおける全国高専ネットワーク連携のハブ機関だ。

「初等中等教育も同様に全国にネットワークがあります。初等教育から高等教育まで全国ネットワークをもつ日本は世界でも稀な教育大国です。一方で、教育にかける投資が諸外国に比べて桁違いに少なく感じるのは残念です。プログラマーを含むITエンジニア(ソフトウエア)がサーキットデザイン(ハードウエア)のスキルを身に付け、ストラテジストとして、企業の戦略や価値を先鋭化・最大化させる時代が日本でも早く訪れるべきだと感じています」

そのためにもより大きな予算を学校での技術教育に充てるべきだと考えている。

今後も統合的な視野をもつ産業人材の育成に力を入れていく考えだ。

(蓬田修一)

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号