東京学芸大学附属世田谷中学校(前原健二校長)で3月22日、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館 vol.5」を開催。例年3月に実施されている本セミナーは、2024年度で5回目を迎えた。ケース3の岩本教諭の実践発表も本セミナーのプログラムの1つ。

セミナーは同校の学校図書館で行われる。写真は庭井准教授の講演

参加対象として、学校司書、学校図書館活用に興味のある現職教員、教員養成系大学院生、学部生、教育関係者に広く門戸を開いており、今回は他校から社会科教諭など、これから学校図書館を積極的に活用したいと考える教員も参加した。

前年度は「理科×学校図書館」を取り上げており、毎回、同校における教科の実践や授業プランを紹介している。国語科の渡邉裕教諭は、国語科・司書教諭の阿部由美教諭、村上恭子学校司書と共に本セミナーを取りまとめている。渡邉教諭は「司書教諭や学校司書だけでなく、さまざまな教科の先生方に参加して頂き、楽しく意見を交わしながら日々の授業の参考にして頂きたい」と話している。

(写真左から)渡邉教諭、村上学校司書、阿部教諭

紙のサンプルに触れ、質感や厚みなどから何の本に使用されているか考える。著者や編集者といった作り手の意図を読み取り、モノから受け取る情報の大切さに気付く

2021年度から本セミナーで登壇している青山学院大学の庭井史絵准教授は、今回「図書館で”作りながら”学ぶ~アナログ&デジタルな創作活動と学校図書館~」をテーマに、「情報収集する(だけの)図書館から、情報を使って創造する図書館へ ”モノ”が学びを変える」について講演した。

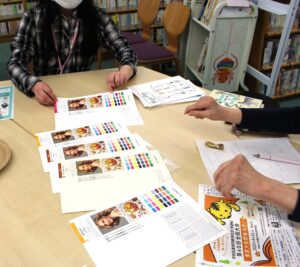

学校図書館の資料には図書資料以外にも、模型など博物館的な資料や美術館的な資料など、情報資源としての「モノ」がある。さらに近年、図書館に3Dプリンターなどの”作る”ための設備を整え、メイカースペースとしての取組も見られるようになってきているという。モノとしての本にフォーカスしたワークショップも挟みながら(写真右)、学校図書館が”アウトプットの場”となり、集めた情報を利用し、作り、発信していくことについて解説した。

語り合う中で、参加者も学校図書館で実際にモノづくりを行っていることが分かった。「1人1台端末でCanvaを使い、”推し”のイラストをOHPシートに印刷して、しおりにした」「図書委員がブックカバーを作成し文化祭で配布」「社会科の先生からの要望で、学校図書館でパピルスを作った」といった事例が紹介されていた。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年4月21日号掲載