東京学芸大学附属世田谷中学校で開催された現職教員セミナー(ケース4参照)における美術科の岩本フェリペ教諭「GIGA時代の図書資料活用~『ことづくり』で深め広げる『ものづくり』~」と題した発表を紹介。

岩本教諭

■3年生 表現【塑像】「言葉の獣」では、漫画『言葉の獣』(鯨庭・作、リイド社)を切り口に取り組んだ。言葉のもつイメージを「獣」の姿で表現し、石粉粘土を使った塑像を制作。さらに国語科で、出来上がった塑像の「名付け」と「詩を詠む」実践。

まず学校図書館で方言などさまざまな「言葉」に関連した図書資料を用意し、生徒は自分が題材にする言葉を探す。次に「獣」=生き物として描くために「生体」について分かる図鑑や骨格標本等の図書資料を用意。アルミホイルで芯材を作り、生き物という”立体”が倒れないよう、骨格や構造について調べた。

「図書資料を経たことで、インターネット利用の際の検索ワードが深まり、得られる情報も深まった。生徒にとって(作品づくりの)価値も高まった」。例えば鳥の羽について検索する際、単純に「羽」「骨」ではなく、図鑑を経ることで「風切羽」といったより詳細な検索ワードとなり、画面に出てくる画像も多様になった。

授業を進める中、国語科の渡邉裕教諭と話題になり、国語科の実践につながった。

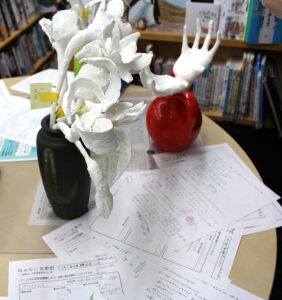

「かれんな花」では興味のある花を図鑑などを通して観察し、塑像の花を制作。その名前と物語、花言葉を考える

■1年生 表現【塑像】「かれんな花」では、理科と関連づけ、花の構造を調べた。学校図書館は花の図鑑や関連書籍を用意。生徒たちは資料をiPadで撮影するなどして自分用の資料アーカイブを作成した。

針金とアルミホイルで芯材を作り、表面を石粉粘土で固める。生徒の想像上の白い花ができた時点で、国語科で司書教諭の阿部由美教諭による国語の授業で花の「名前」と短い「物語」を付与し「花言葉」を考えた。今後は彩色を行っていく。

岩本教諭は学習指導要領の教科の目標「造形的な視点」「創造活動の喜び」について紹介し、「美術科では描く・作る・鑑賞する、が上手になることが目標ではなく、何かを見たり感じたりして”いいな”と思うこと、自分にとっての新しい意味や価値を生み出すことを目指しているため、”ものづくり”から派生し、触れたり、考えたりする中で”ことづくり”となっていくことが大切」と語る。授業時間が限られる中で、のびのびとした生徒の”ことづくり”の実現には、他教科との連携や学校図書館の協力がカギとなる。

学校図書館への期待として、①「ことづくりの力」…本を調べることで(作品を作る際の)価値が高まる、②「教科をつなぐ力」…資料そのものが、「美術と科学」「歴史と美術」など教科をつなぐヒントに溢れている、③「場の力」…美術の作品を展示するなど場所としての魅力、を挙げた。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年4月21日号掲載