社会構造の変化によるPTAの存在や活動のあり方が曲がり角にある近年、古くて新しい問題である「強制加入」や「役員・委員の強制」などは、単Pから地区・連合会等それぞれの場で話し合いが欠かせない。(公社)日本PTA全国協議会編集の資料『はじめましてPTA』は、PTA活動は子供たちのために「自分のできることを探して、みんなで協力」しようと呼び掛ける。活動が本格化する2学期を前に話し合いの端緒としたい。

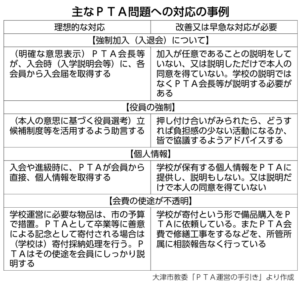

PTAの「強制加入」や「行事への参加強制」などいわゆる「PTA問題」から、学校・教員との関係まで、理想的な対応例から改善が必要な例までを想定してまとめた「学校園管理者のためのPTA運営の手引き~誰もが参加しやすいPTA活動をめざして」(以下「手引き」、大津市教育委員会作成)が参考になる。2018年作成なので7年を経ているが、そのまま現在にも当てはまる内容であり、逆に、新鮮ですらある。ありがちな課題の実態に踏み込んだ内容であるためだ。

「手引き」は、PTA問題を運営の課題ごとに①強制加入の問題②役員の強制の問題③非効率かつ無駄な作業の多さの問題、学校・園との関係で④個人情報の問題⑤会費の学校園徴収金と引落しの問題⑥会費使途不透明の問題⑦その他(PTA未加入者の子供への教育的配慮、PTAの必要性の説明)等に分類。課題ごとの対応策を「理想的」「最低限遵守するべき」「改善が必要」「早急な対応が必要」に分けて例示する。

強制加入の問題について「手引き」では、PTAは任意団体で加入も任意であることが説明されずに子供の入学と自動的に会員になるか、説明があっても不十分であることが問題の背景だろうと推測。理想的な対応策の一つは「明確な意思表示」を得ることで、「PTA会長等が入会時(入学説明会等)に、各会員から入会届を取得」すること。他には「PTA会長等がPTAの必要性と任意性について説明のうえ、『基本的に皆さんに加入して頂きたい。何かの理由があって加入できない場合は、いつでも反対の意思表示や脱会届などにより不加入の手続きをしてください』と説明する」という例示も。

「教育的配慮」として「手引き」は、PTA未加入保護者の子供への卒業証書入れやリボン等の配布は、「PTA会費は学校園に通うすべての子供達のために使われるもの」だから卒業生全員が対象だと明記する。

また(一社)全国PTA連絡協議会HPの「Q&A」では、社会教育団体であるPTAは、保護者の加入・未加入によって子供に不利益が生じることがあるのは不適切であると明記している。大人が原因でいじめに発展するようなことがあってはいけない。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年8月11日号掲載