家庭での「和食」の継承が難しくなっている現在、学校や保育所における給食や食育の果たす役割は大きい。(一社)和食文化国民会議(和食会議)は11月24日の「和食の日」に合わせ、小中学校や保育所などで実施できる企画として「だしで味わう和食の日」を推進。全国各地の園・学校で取り組まれている。

日本語教室「かけはし」の前に児童のポスターを掲示

磐田市立竜洋東小学校は2024年度の「だしで味わう和食の日」を前に、給食委員の児童たちが描いたポスターを掲示した。「だしを使った料理は何か」をテーマに児童が考えたのは「おでん」や「‘おにぎりについてくる’味噌汁」など。子供ならではの視点で描かれていた。

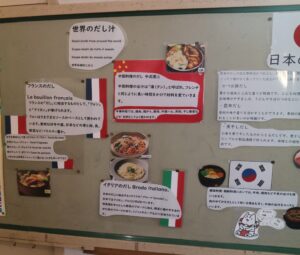

併せて掲示されたのは「日本のだし汁」「世界のだし汁」の材料や種類についての紹介だ。同校の日本語教室「かけはし」を担当している鈴木葉子教諭が作成した。

「世界のだし汁」についても掲示

磐田市は外国人の人口が多く、外国にルーツのある子供も多数。同校の場合、児童数134人(2025年4月1日現在)のうち、「かけはし」で個別の支援を受ける児童が20名以上いる。

鈴木葉子教諭

鈴木教諭は児童が日本だけでなく世界にも目を向けるよう、普段の授業や生活、行事でさまざまな工夫をしており、2023年度より学校給食の指導の担当となったことで、食を通じた取組にも力を入れる。「世界のだし汁」はインターネットを活用して海外の「うま味」を調べ、フォンやブイヨン(フランス)、タン(中国)などを写真も交えて紹介した。「世界の国々に関心を持つと同時に、日本の魅力を知るきっかけになれば」と話す。

「日本のだしは、控え目だが他の国にはないうま味があり、細やかで、その良さを活かした料理が各地域にある。さらにパスタなど色々な国の料理にも合わせられる柔軟さも魅力だと思う」と話す。日本にも世界にも良いものがたくさんある。日本の視点、海外からの視点の両方を取り入れ、世界の中の日本を捉える力をつけて欲しいと願っている。

11月22日には和食献立の給食で「だしで味わう和食の日」を実施。給食の時間に放送委員が献立を紹介した。この日の献立は「麦ごはん・牛乳・鯖の塩焼き・ひじきの炒め煮・えびいもと白ネギの味噌汁」。えびいもは地元の特産品。ひじきの炒め煮は鰹だしが効いて好評だったという。

今年度は早くも1学期に児童がポスターを作成した。目立つように、いずれのポスターも「だしで味わう和食の日」タイトルを前面に打ち出した。だしの材料となる「しいたけ」「昆布」などを描いた作品が、2学期の「和食の日」に向けて出番を待っている。

■磐田市の取組 献立は市の献立検討会を経て作成され、さまざまな国の料理も取り入れている。和食献立も頻繁で、季節の行事には欠かせない。11月は「和食の日」のほか「えびす講」の献立も実施する。写真下は2024年11月22日の竜洋中学校「和食の日」の献立=ごはん・牛乳・鯖のみそだれ焼き・キャベツともやしの青じそ和え、豆腐と湯葉のすまし汁。

写真右は、11月13日の「えびす講の行事食」は、さくらご飯・牛乳・ししゃも竜田揚げ、大根なます、鶉卵と青梗菜のすまし汁、みかん(ながふじ学府共同調理場)

11月24日は「和食の日」。学校給食で子供たちが和食に触れる機会にしませんか。

和食文化国民会議では全国の保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・特別支援学校等で活用できるリーフレットやさまざまな資料を無償で提供。和食献立の給食とリーフレット配布などの方法で参加できます。

ホームページhttps://washokujapan.jp/dashi-document/

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年9月15日号掲載